牛込区(現、新宿区)の「冷水の井」はどこにあったのでしょうか? はじめに冷たい清泉が出る井戸が小日向区の鷹匠屋敷内にあり、武士屋敷に変わっても存在したようです。また、傍に治安維持のため辻番所も置き、ここは冷水番所と呼ばれました。江戸時代中期の享保6年(1721)、屋敷がなくなると、この井戸もなくなります。

この水の硬度は高く、無類の名水(江戸砂子)だという報告もありますが、冷たいけれど良水ではなかったという報告もあります。

また、明治13年11月から小日向区新小川町は牛込区新小川町に変更されています。

まず菊岡沾涼氏の「江戸砂子」(東京堂出版、1976)です。原本は享保17年(1732)です。

| ◯冷水の井 冷水番所 立慶橋の南の方也。此地むかしは御鷹匠屋敷にして、御鷹餌飼の井にて無類の名水也。其後武士屋敷と成りて傍に番所を置、これを冷水番所と呼り。然るに享保六丑の秋、辻番所御引はらいの時、此井既埋むべかりしを名水を惜み、その所を復ひ呼井戸にして今以これを汲。今番所あらずといへども冷水番所とよび、所の名のやうに成ル。 |

餌飼 えかい。えがい。鳥獣などを、えさを与えて養うこと

番所 江戸時代、交通の要所などに設置した監視所。通行人、通航船舶、荷物などの検査や税の徴収を行なった。御番所。ばんどころ。

辻番所 江戸時代、江戸市中の武家屋敷町の辻々に幕府・大名・旗本が武家地の治安維持のために設置したもの。

次に「御府内備考」第2巻「小日向の一」の文章です。

| 冷水ノ井 冷水の井は江口長七郎か屋敷の脇にあり、その處のかたはらに番所ありしかば、その地を冷水番所といひて地名のやうになれり、立慶橋をわたりて西の方なり、【改選江 戸志】 むかしはこの所御鷹匠屋敷にして、御鷹の餌飼の井にて名水なり、その後旗下の士の屋敷となりて傍に番所をおかれ、是を冷水番所といふ、然るに享保六年の秋、番所は引れて今はなし、【江戸 砂子】 |

「新撰東京名所図会」小石川区之部其三「小日向の称」では……

| 天正年中御入国の後。小日向御成の時。此辺皆沼多し。今の竹島町にて御休ありて。粥を煮させ御弁当にも御用ひ被遊。諸士へも賜ふ。其水今に冷水の井を御用水に成るよし。その時の釜今にありと。 |

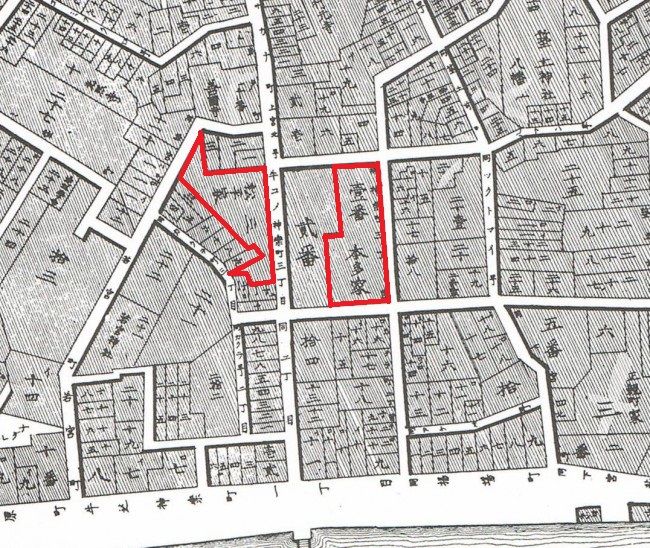

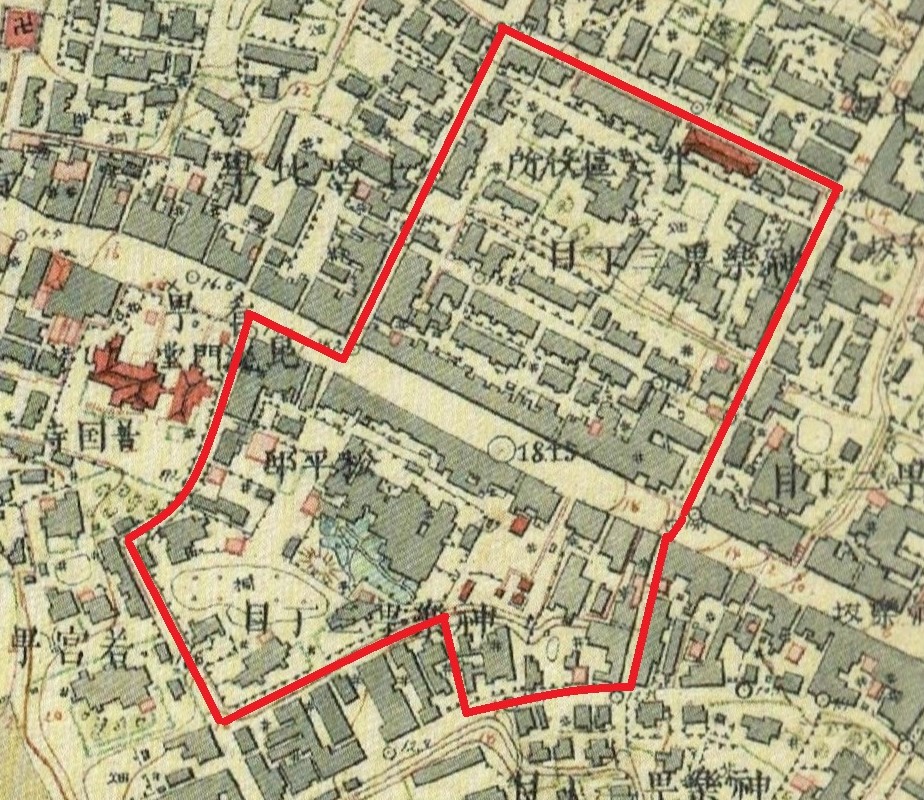

当時の小日向区で「立慶橋の南の方」「立慶橋をわたりて西の方」以外の場所は分かりません。しかし、延宝7年(1679)の「新板江戸大絵図」では「番所」らしき場所(下図)があり、これが冷水番所でしょう。

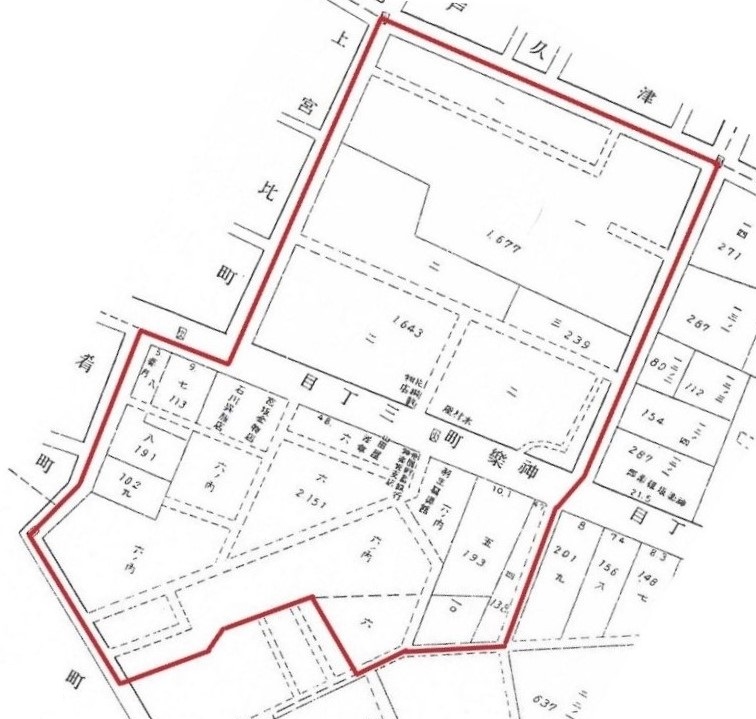

また「冷水の井」は元小日向区(現在は新宿区)の新小川町(現在は丁目はなし)にあって、大正5年の「岡田寒泉伝」では「冷水の井」は昔の「新小川町2丁目1番地」(現在の「新小川町2ー2」)だと言っています。冷水橋について下図以上の説明はありませんが、流れる水を超えるように橋をかけたのでしょうか?

東京市市史編纂係の『東京案内 下巻』(裳華房、明治40年)では……

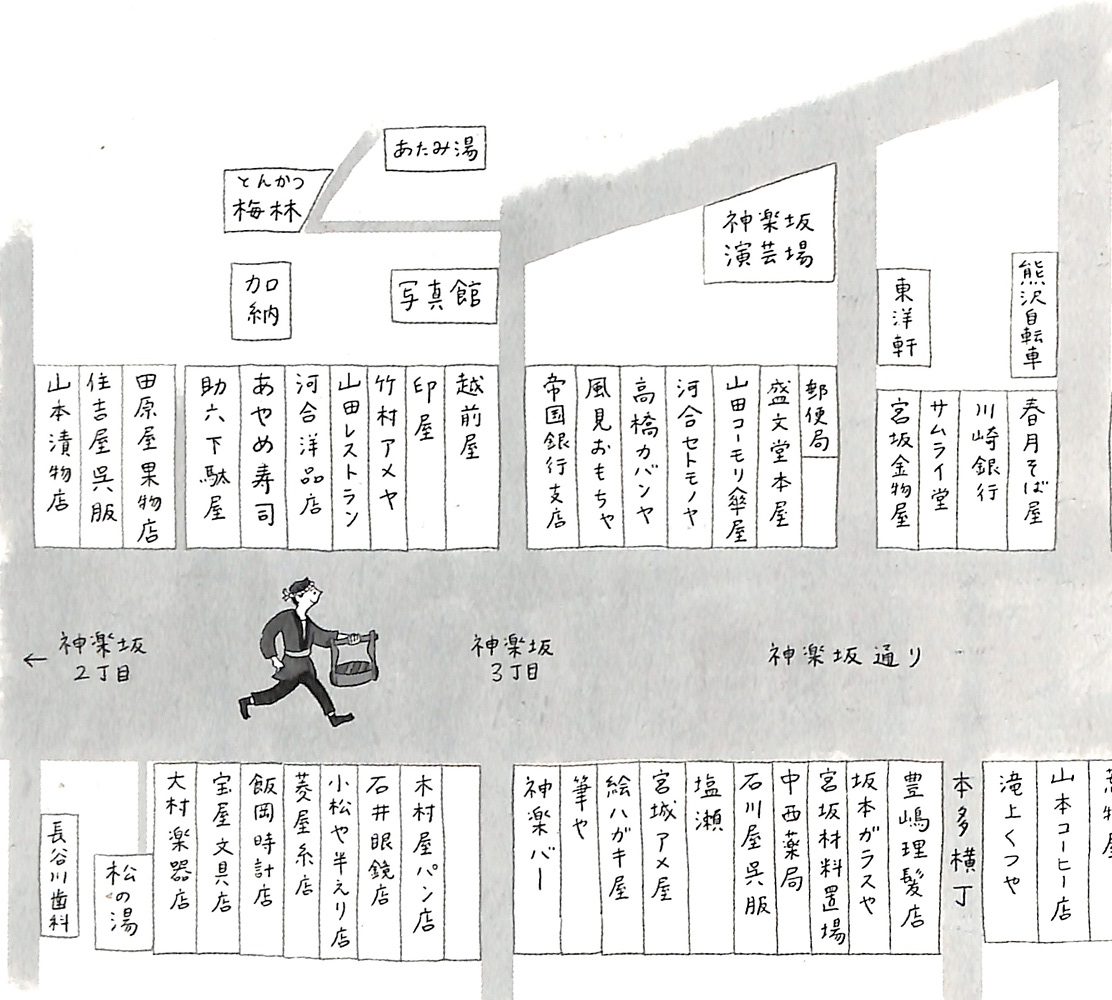

| 新小川町一丁目 昔時小日向村の内也。万治中神田川改鑿の時、其土を以て此地を修め、小川町の士邸を移す。因て里俗新小川町と呼べり。明治5年7月旧称に因り町名を立つ。本町は元と小石川区に属せしを、明治13年11月当区に属せしむ。町東に江戸川あり。 新小川町二丁目 沿革一丁目に同じ。江戸川は町の東北を廻る。 新小川町三丁目 沿革一丁目に同じ。里俗本町の中央北側を冷水番所といふ。元と有名の清泉あり、冷水の井と呼び、廃後番所を立つ、因て此称あり。江戸川町の北を流る。 |

士邸 武士の邸宅。明治維新後では旧武士階級の士族の邸宅

里俗 りぞく。地方の風俗。土地のならわし。

清泉 せいせん。清く澄んだいずみ。清水。

岸井良衛氏編の「江戸・町づくし稿 中巻」(青蛙房、昭和40年)では……

| 冷水の井・立慶橋の南。むかしは此処が御鷹匠屋敷で御鷹の餌飼の井として有名な清泉で、武家屋敷が出来てからは番所が出来て、冷水番所といった。享保6年(1721年)の秋に辻番所を引移した時に、井は埋められてしまった〔砂子〕 |

新宿区教育委員会の「新宿区町名誌」(新宿区教育委員会、昭和51年)では……

| 一丁目南部は、江戸時代冷水番所といった。もと御鷹匠屋敷で、そこには御鷹の餌飼の井として有名な清水の井戸があり、冷水の井と呼ばれていた。鷹匠屋敷のあと番所が建てられたので、俗に冷水番所と呼ばれたのである。冷水の井がある番所屋敷地といういみである。享保6年(1721)の秋に、番所が他に引越した時に井戸は埋め立てられた。なお、冷水番所は、明治40年の「東京案内」には、三丁目の中央北部としてある。しかし、その位置にすると埋立地内となるので、清水のわき出る井戸になるか疑問になるので、岸井良衛の「江戸町づくし稿」によって一丁目とする方が適当と思われる。 この冷水の井があったことを考えると、新小川町の南部は、牛込台地のふもとで、陸地になっていたものと思われる。同じような清水の井戸が、二丁目南部にもあった。 |

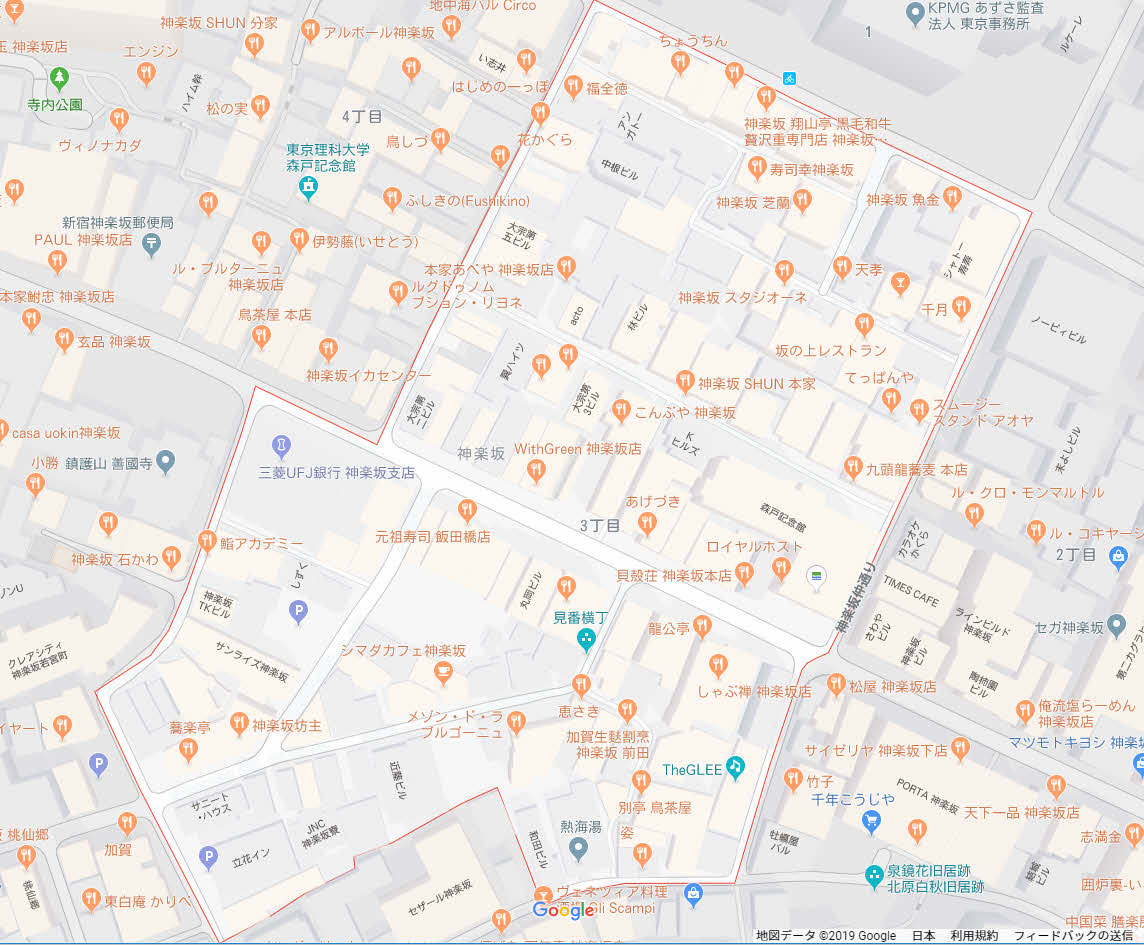

ここで、昭和57年(1982)住居表示が変更し、新小川町の1~3丁目は統合されて、ただの「新小川町」に代わりました。

では、伏見弘氏の「牛込改代町とその周辺」(非売品、平成16年)126頁によれば……

| 新小川町、冷水の井戸 新小川町(大曲〜船河原橋の間)の成立についてはさきに述べたが追記することにする。新小川町は、「お茶の水」の開削の残土で造成し、しかる後に神田小川町の士邸の一部を移転させて「新小川町」と唱えたとされる。いうならば神田川外堀の河川改修の嚆矢であった。 ここには、御鷹匠屋敷があり、鷹の飼育に使われた名水があった。市井の井戸とは違い、水番所が置かれたので“冷水の井番所”と称された。その位置は現在の厚生年金病院の裏である(推定)。後年、その井戸は埋められ現存していないが、「冷水番所」という呼称のみが残ったのである。 |

新宿歴史博物館の『新修新宿区町名誌』(新宿歴史博物館、平成22年)では……

| 町域の東南部は、江戸時代冷水番所と呼ばれた。もと御鷹匠屋敷で、そこには御鷹の餌飼の井として有名な清水の井戸があり、冷水の井と呼ばれていた、鷹匠屋敷のあと番所が立てられたので、冷水の井のある番所屋敷地という意味で、俗に冷水番所と呼ばれた(町名誌)。 ちなみに揚場町にある東京都指定旧跡である寒泉精舎跡は、江戸時代に儒学者・政治家の岡田寒泉(1740-1816)が開いた私塾跡であるが、この寒泉は新小川町に生まれ、出生地に冷泉があることから、それに因んで寒泉と号したという(町名誌)。 |