芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)「市谷地区 15.まま子いじめで掘らせた井戸」です。

|

まま子いじめで掘らせた井戸

(市谷船河原町9) 逢坂下の印刷所前は堀兼の井戸跡である。昭和10年ごろまでは井戸の姿であったが、戦時中はポンプ井戸になり、20年5月24日の空襲後廃井となった。ここには次のような哀話が残っている。 男の子をもったあるやもめ暮しの武士がいた。後妻を迎えたがこの継母は子どもにつらく当り、夫が帰宅すると、ありもしない子どもの悪口を告げた。それを借じた夫は子どもがいたずらをしないように、庭先に井戸を掘るよう厳命した。 子どもは井戸掘りをはじめたが、井戸を掘りあげるだけの体力がない。それでも継母の厳しい毎日の看視のもと、働き続けた子どもは、日増しに衰えてついに倒れて死んでしまったという。「江戸名所記」「江戸砂子」に出ている話である。 堀兼の井というのは、いくら掘っても水が出ない井戸とか水が出ても掘るのに苦労をした井戸といういみで、武野台地に多くある。その中でも有名なのは、埼玉県入間郡入曽村のものである。俊成卿の歌に、「むさしには掘かねの井もあるものを、うれしく水にちかづきにけり」とある。 江戸時代には遠方から茶の水にとくむ人が多く、この水で洗うとよごれ物は良く落ちて白くなるといわれていた。 〔参考〕江戸砂子 新宿と伝説 紫の一本 江戸名所記

|

江戸砂子 享保17年(1732)、菊岡沾涼の江戸地誌。正確には「江戸砂子温故名跡誌」。武蔵国の説明から、江戸城外堀内、方角ごと(東、北東、北西、南、隅田川以東)の地域で寺社や名所旧跡などを説明。

武野台地 正しくは武蔵野台地。関東山地の東麓に広がる洪積台地。北は入間川,東は荒川,西は多摩川,南は東京湾周辺の山手地区までの範囲。東西約40km、南北約20kmの長方形で、西部青梅市の標高190mを頂点に扇状に東へ低く傾斜する。

埼玉県入間郡入曽村 現在は埼玉県狭山市入曽地区。

俊成 藤原俊成。平安末・鎌倉初期の歌人。「千載和歌集」の単独撰者。幽玄の歌を確立。古今調から新古今調への橋渡しをした。

昭和44年『新宿と伝説』で新宿区教育委員会は……

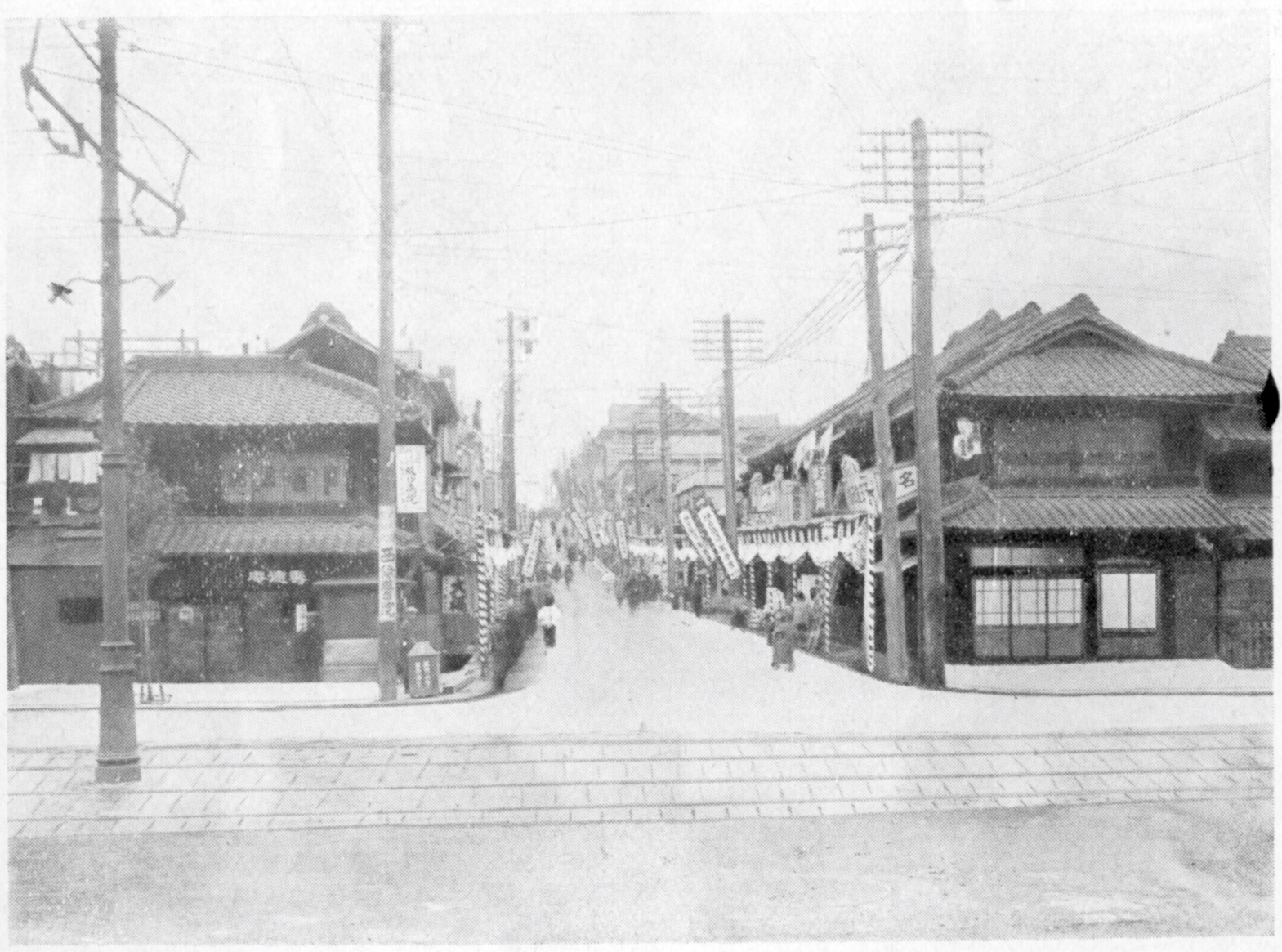

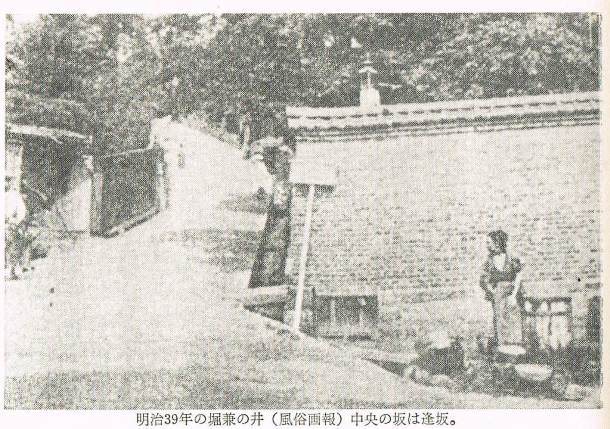

| 「掘兼の井」とは、井戸を掘ろうとしても水が出ない井戸とか、水が出ても掘るのに苦労した井戸という意味である。中でも有名なのは、埼玉県狭山市入曽の「掘兼の井」である。有名な俊成卿の歌に むさしには掘かねの井もあるものを うれしく水にちかづきにけり とある。「御府内備考」によると船河原町には、“その井戸はない”と書いてある。しかし逢坂下の井戸はそれだとも云い伝えられ、後世そこを掘り下げて井戸にした。それは昭和10年ころまでは写真のとおりであった。戦時中はポンプ井戸になり、昭和20年5月24日の空襲のあと、使用しなくなった。今は、わずかにポンプの鉄管の穴がガードレール下に残っている。 |

上は昭和初期の「堀兼(ほりかね)の井戸」(牛込区役所 『牛込区史』)、下は『風俗画報』です。

まず「枕草子」第161段から「堀兼の井」についての説明です。枕草子は平安中期、996年(長徳2)〜1008年(寛弘5)に日本最初の随筆文学で、作者は清少納言です。

| 井は ほりかねの井。玉の井。走り井は逢坂なるがをかしきなり。山の井。などさしもあさきためしになりはじめけむ。飛鳥井は、「みもひもさむし」とほめたるこそをかしけれ。千貫の井。少将の井。櫻井。后町の井。 |

ブログ「枕草子を現代語訳したり考えたりしてみる」では……

| 井といえば…。堀兼の井。玉の井。走り井は、逢坂の関にあるのが素敵だわ。山の井は、どうしてそんなに心が浅い例として引き合いに出されるようになったのかしらね? 飛鳥井は「御水(みもひ)も寒し」と褒めたのがおもしろいし! そのほか、千貫(せんかん)の井。少将の井。櫻井。后町(きさきまち)の井もね。 |

このブログではさらに各々の井戸も見ていきますが、ここでは要約することにして……

| ◯堀兼の井:埼玉県狭山市の堀兼神社の井戸 ◯玉の井:一般に良い水の出る井戸 ◯走り井:泉や流水から飲み水を汲みとる井戸 ◯山の井:山中にわき水がたまって、自然にできた井戸 ◯飛鳥井:京都市上京区の白峯神宮か、奈良明日香村の飛鳥坐神社 ◯千貫の井:東三条院の敷地内にあった? ◯少将の井:かつて京都市中に存在した名井 ◯桜井:松ヶ崎(場所は不明)の湧水 ◯后町(きさきまち)の井:后町とは宮中の常寧殿の別名 |

それでは江戸名所記 巻六の堀兼井(1662)です。

| 牛込村のほりかねの井は、これ武蔵の名所なり、俊成卿の歌に、 むさしにはほりかねの井もあるものを、うれしく水にちかつきにけり とよめり、むかし継母の讒によりて、その父わが子に井をほらせけるが、いとけなかりければゑほらで死けるゆへに、堀かねの井と名づけて、今にこれあり。 ほりかねの井にはつるへもなかりける、又のみかねの水といふへく |

ゑほら 不明。「ほら」は「洞」や「堀」?

つるへ つるべ。釣瓶。縄や竿の先につけて井戸の水をくみ上げる桶。つるべおけ。

のみかねの水 飲み兼の水。飲みにくい水。

さらに正徳4年(1714)の「紫の一本」では……。なお、「紫の一本」について流布本が多く、ここの底本は今和学講談所本で、参校は正徳本だそうです。

| 堀兼の井、牛込逢坂の下の井をいふといへり(正本ナシ)此水は山より出る清水を請て井となす、よき水なるゆへ、遠き方よりも茶の水にくむ、よごれたる衣を洗へば(ふに正本)あかよく落て白くなるといふ、遺佚がいふ、此ごろ方々あるきよごれたるまゝ、此水にて洗ひ、色白くよき入道になるべしとて、あらへども/\、生れつき(て正本 )黒くやせおとろへたる坊主なれば、少しも白くなる事なし(らず正本 )遺佚面をはらし、此水にて白くなるといふは偽成りとて、はらを立つ、陶々斎(子正本 )がいふ、いかに遺佚、南ゑん山に火浣布といふは、鼠の毛にて織る布なり、是は洗ひてはあかおちず、火の中へ入るればあかのある程はよくもえ、あか儘れば火消る、取て見れば白くいさきよき事氷雪の如しといへり、遺佚が黒きも、とかく水にても落つまじ、やがて死なれて後火に焼き(て正本アリ)、又生れきたらん時白くなら給へと笑へば、遺佚はらを立て、つるべ竹を取て理不儘に陶々斎(子正本 )をたゝく、終に竹を打折る、つるべ主是を見て、いたづらなる入道(め 正本アリ)かな、竹の折れたるやうに、腰の(正本ナシ)ほねを打折てくれんと棒を持て出る、陶々斎(子正本 )南無三宝思ひ中へ入て、此入道は名誉の歌よみなり、歌をよみたらばゆるされよといふて、はやう/\とせむる、遺佚棒におぢてふるひ/\いひ出す、 堀かねのゐづつにさげし釣べ竹をれにけらしな呑みみざるまに といへば、此歌にめんじてたゝく事をゆるす(正本ナシ) |

遺佚 いいつ。遺逸。有能な人が、世に用いられず、民間にうもれている。物事が散らばり、なくなること。

入道 仏門にはいること。

1732年に成立した「江戸砂子」の「堀兼の井」では……

| ◯堀兼の井 逢坂のふもと 里諺ニ曰、継母の讒によりて、その父、子に井をほらすに、ほりゑずして死ス。よつて名とすと也。俊成郷、千載集むさしには堀かねの井もあるものをうれしや水にちかつきにけり 〔枕草子〕井はほりかねのゐ。 注ニ武蔵也ト有。又多磨郡中野の 先にもほりかねの井と云あり。 あるものをうれしさ絞る片ぬくひ 北村東巴 |

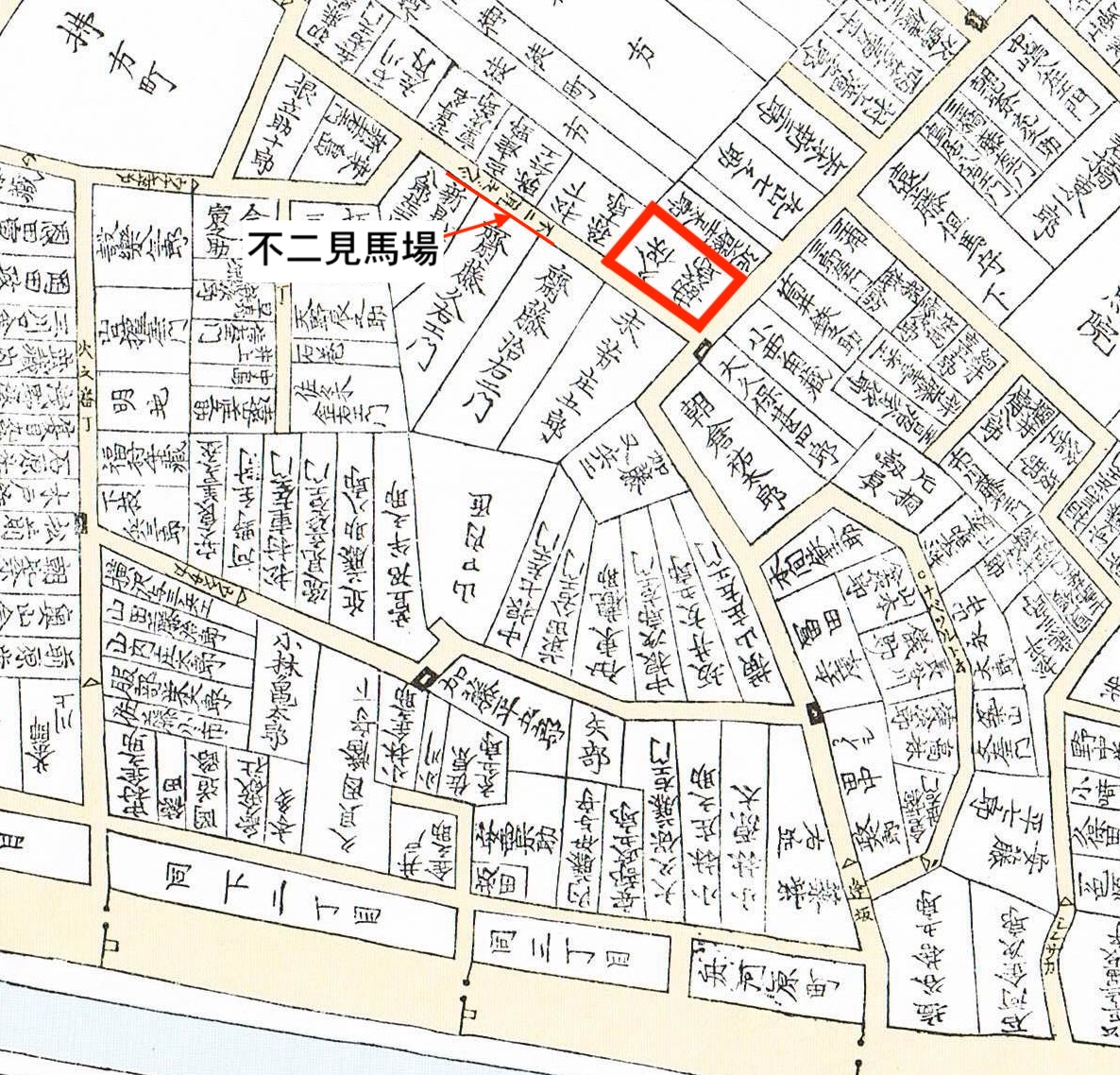

遅れて1829年に出た御府内備考では……

| 堀兼井は逢坂の上久保氏の屋敷のうちともいひ 富士見の 馬場也 又逢坂の下今も現にある路傍の井なりともいふ そのまさしき所をしらす 名所の堀兼の井は当国入間郡川越のうちにて古き諸記に露顕せり 此はおのつから別なることは勿論なり 改撰江 戸志 牛込村堀兼の井といへるはむかし継母の讒によりてその父わか子井をほらせけるかいとけなかりけれはえほらて死しけるゆへ堀かねの井と名付ていまにのこれり 江戸名 所記 |

船河原町築土神社によれば…

| この地には江戸時代より「堀兼(ほりがね)の井」と呼ばれる井戸があり、幼い子どもを酷使して掘らせたと伝えられるが、昭和20年戦災で焼失し今はない。 |

なお、平成21年、手前に「堀兼の井」(現代版)ができました。

|

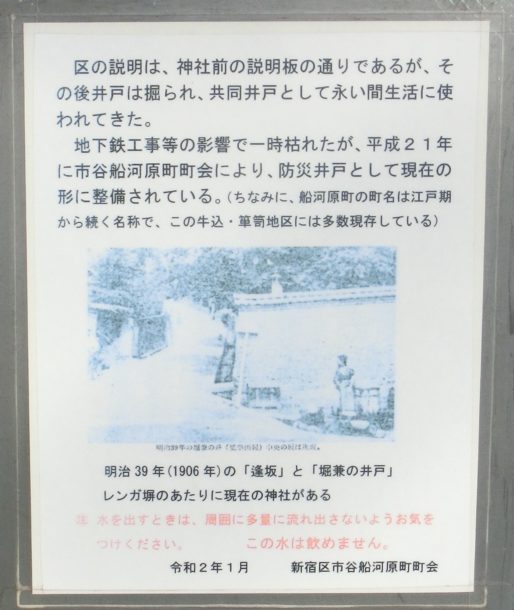

区の説明は、神社前の説明板の通りであるが、その後井戸は掘られ、共同井戸として長い間使われてきた。

地下鉄工事等の影響で一時枯れたが、平成21年に市谷船河原町町会により、防災井戸として現在の形に整備されている。(ちなみに、船河原町の町名は江戸期から続く名称で、この牛込・箪笥地域には多数現存している) (写真) 明治39年(1906年の「逢坂」と「堀兼の井戸」

レンガ塀のあたりに現在の神社がある。 ㊟ 水をだすときは、周囲に多量に流れ出さないようお気をつけください。 この水は飲めません。

令和2年1月 新宿区市谷船河原町町会

|

若宮町自治会の『牛込神楽坂若宮町小史』では……

| 逢坂の下(現・東京日仏学院の下)にある「堀兼の井」は、飲料水の乏しい武蔵野での名水として、平安の昔から歌集や紀行に詠まれていたようです。これは、山から出る清水をうけて井戸にした良い水なので遠くからも茶の水として汲みに来たという事です。 |