芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)「市谷地域 10.作家田山花袋旧居跡」では……

| 作家田山花袋旧居跡 (市谷甲良町12) 林家墓地からさらに東に進み、十字路を右折し、大久保通りを横断し、第一の横町を右折する。右側の甲野家のところは、田山花袋の旧居跡である。 花袋一家が明治19年、郷里群馬県館林から上京して最初に居住したのは、富久町の会津侯邸内であった。そこから明治22年、牛込納戸町に移ったのであるが、さらに23年にはここに転居したのである。 当時花袋は20才であったが、ここで処女作「瓜畑」を執筆したのである。花袋の「東京の三十年」によると、山伏町の通りには近所で評判の焼芋屋があり、母にたのまれてこの焼芋を買ってくることや、病後に運動がてら母親に連れられて散歩したことが出ている。 花袋はここから喜久井町、原町を転々としたが、牛込一帯はなつかしい所だったらしく、同書には「牛込の山の手は私に取って忘れられないところである。一つの通りでも、一軒の家にも又は一草の動きにも……」とある。 〔参考〕明治を夢みる |

大久保通り 新宿区飯田橋(飯田橋交差点)から新宿区百人町、中野区中野などを経由し、杉並区高円寺南(大久保通り入口交差点)に至る。

(都道)

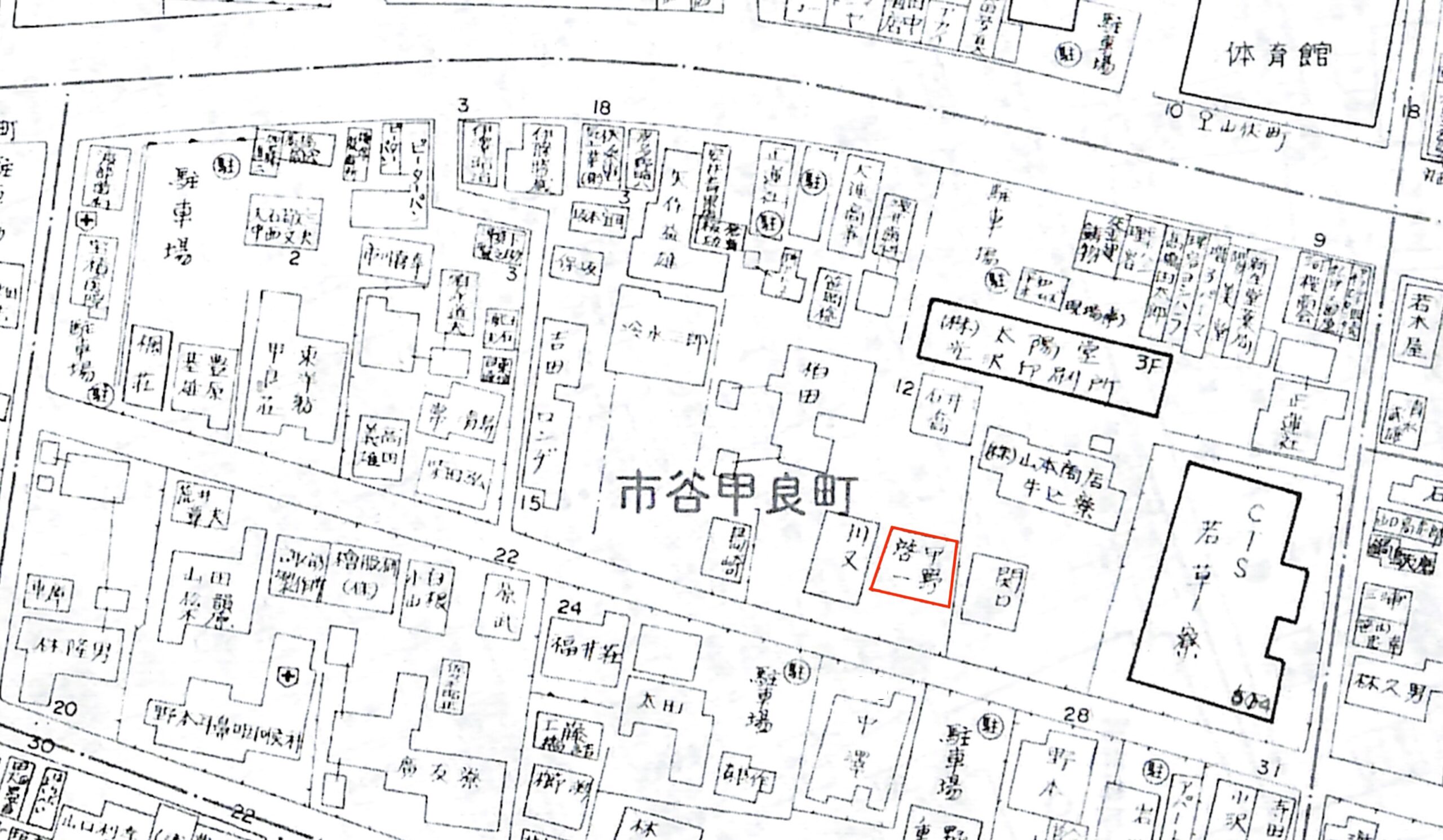

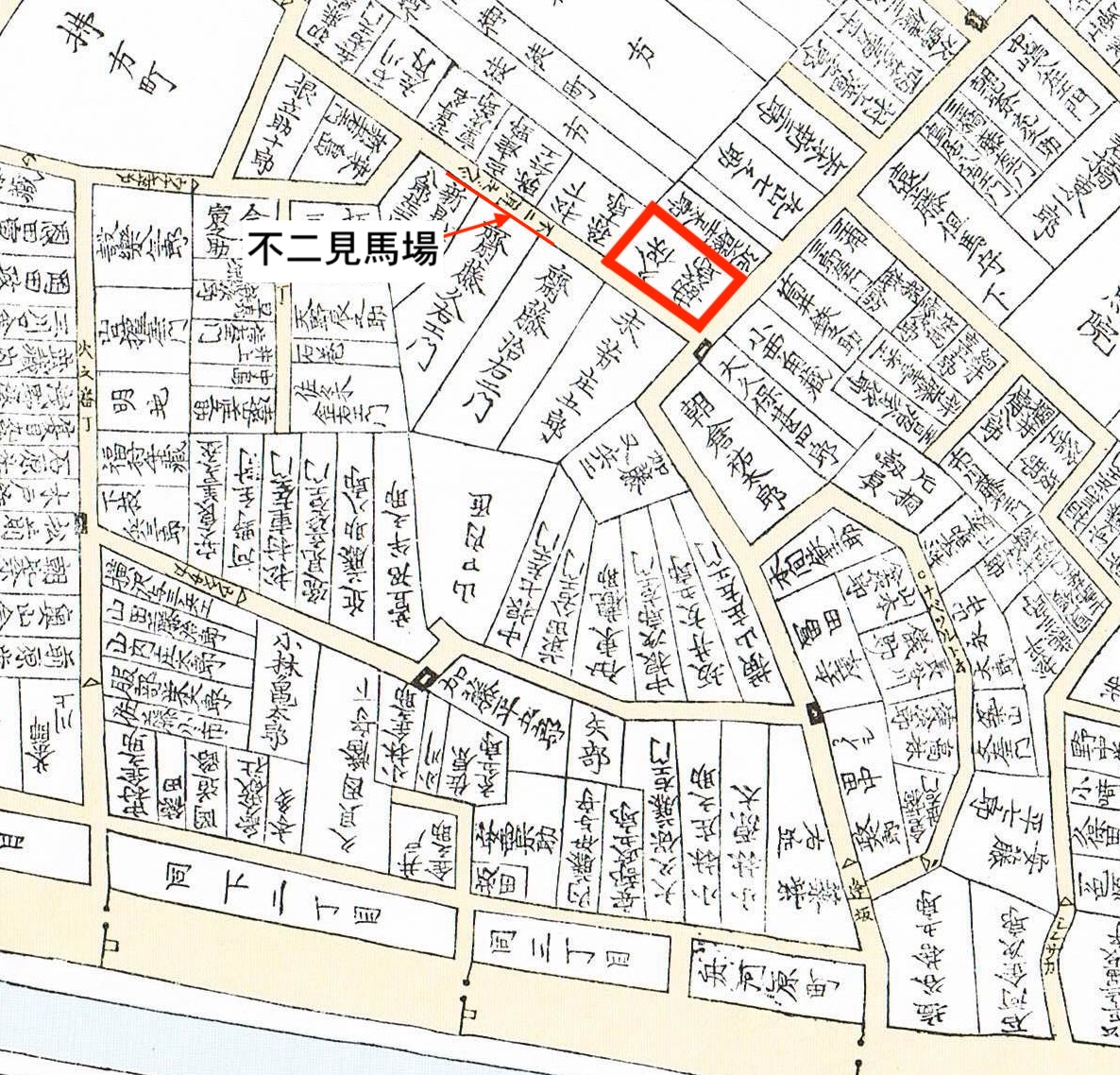

右側の甲野家のところ まず地図を見てみます。1978年の住宅地図を見ると、ありました。

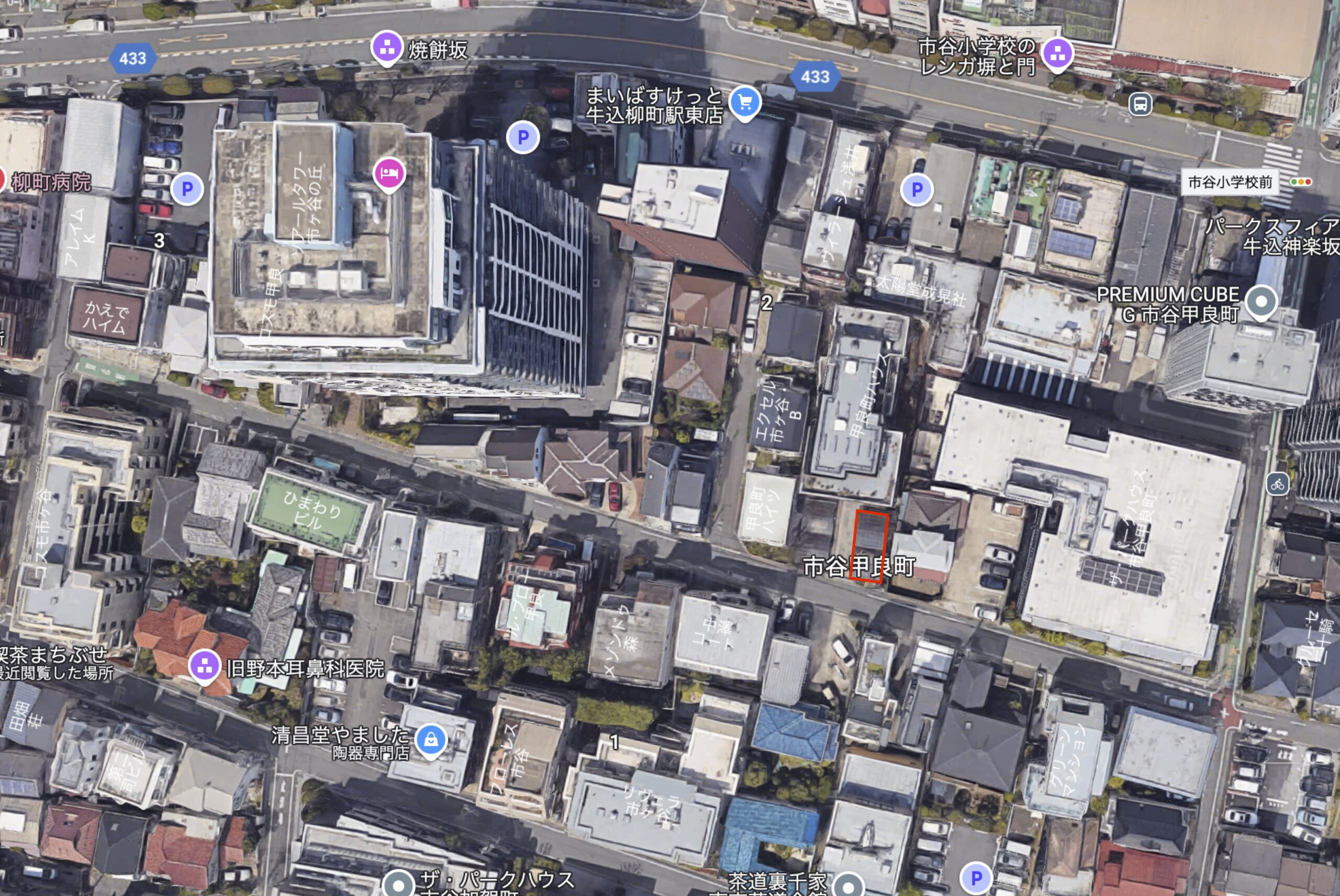

途中の2000年は? なくなっています。

では、現代は? ありました。赤枠の家が建っています。2000年は一時的になくなってようです。

秋本正義著『明治を夢みる』(非売品、1971)

群馬県館山 現在は群馬県館林市。田山花袋旧居は「群馬県館林市城町2−3」にあります。

富久町 とみひさちょう。東京都新宿区の町名。なお、一見富久町内に見える東京医科大学は新宿区新宿6丁目1−1で、富久町と関係はありません。

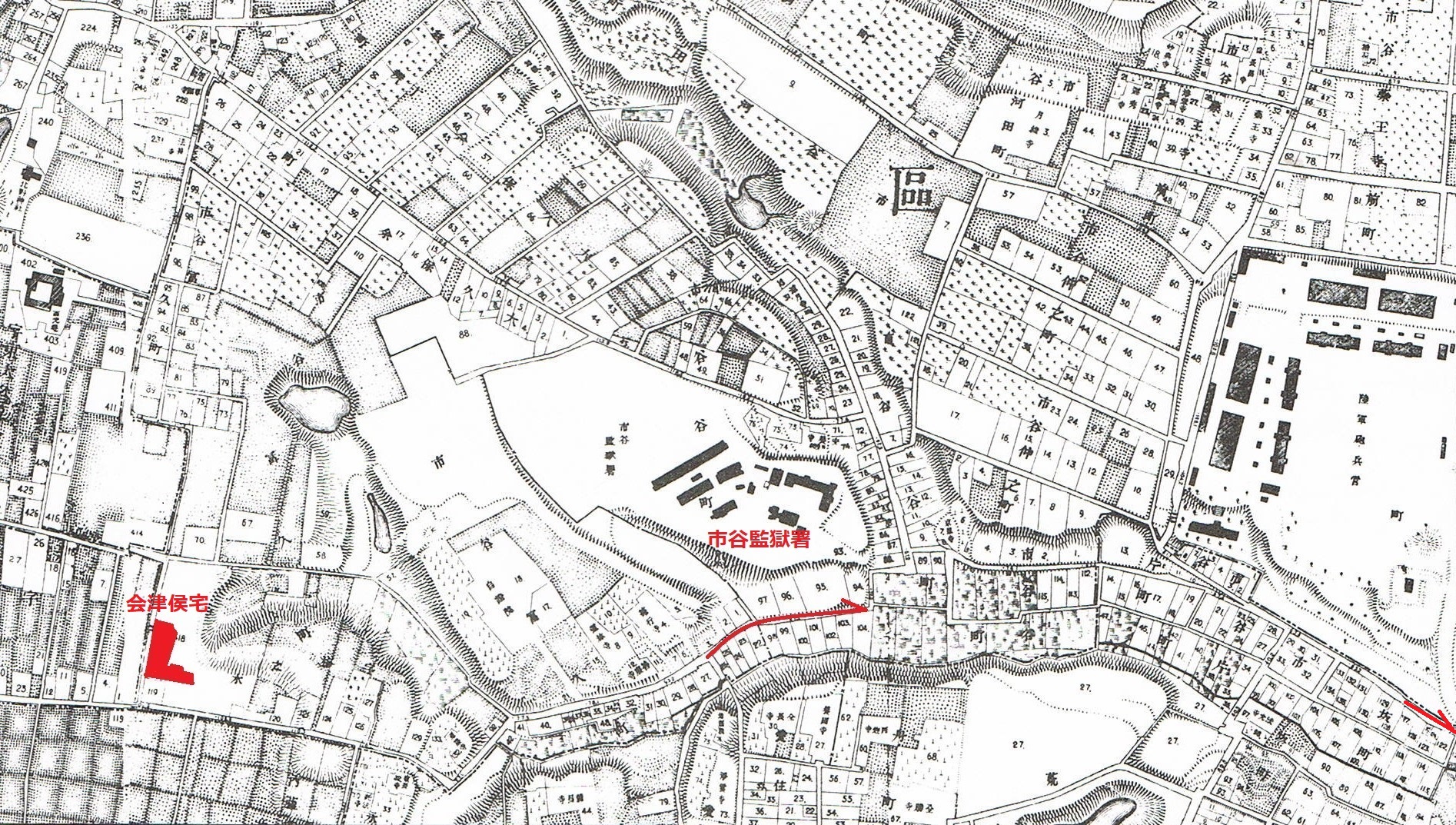

会津侯邸 田山花袋氏は「東京の三十年」の中で「私達は取敢ず牛込の奧のある大名の下邸の一部に住つた」

「段々開けて行くと言ってもまだ山手はさびしい野山で、林があり、森があり、ある邸宅の中に人知れず埋れた池があったりして、牛込の奥には、狐や狸などが夜毎に出て来た」

瓜畑 うりばたけ。瓜の植えてある畑。瓜田。明治24年(1891)、田山花袋は古桐軒主人として「瓜畑」を「千紫万紅」第5号で発表し、内容は男の子が3人、夜空にトウモロコシを盗もうとするが、番人に見つかり、取ってきたのは熟れない白瓜、スイカ、小さな冬瓜だけ。天の川の下で大笑い。

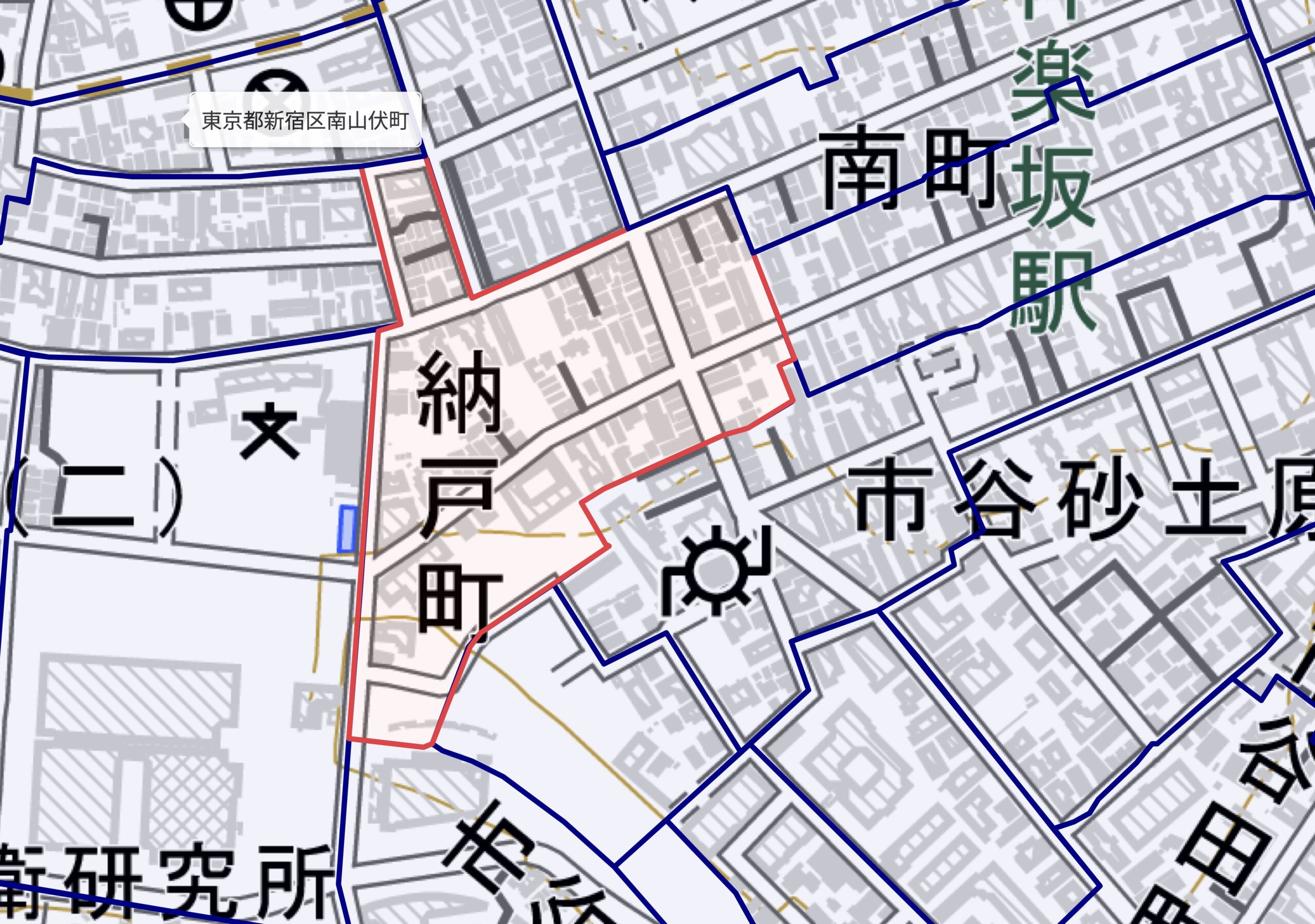

牛込納戸町 うしごめなんどまち。東京都新宿区の町名で、現在は「納戸町」だけが正式の町名。また「南町」がこの下の地図では上に動いて、中町と南町の町境の上に乗っています。

では、同じことを秋本正義氏の「明治を夢みる」(非売品、1971)ではどう記しているか、見てみます。

|

最初田山花袋の一家が群馬県館林から上京したのは、明治19年で(花袋としては三度目の上京になる)、その時は、牛込富久町の会津侯の邸内に居住した。「東京の三十年」をひもどくと、

とあり、この奥の家というのが、会津侯の邸内で、N町というのは牛込納戸町のことである。

納戸町へ移ったのは明治22年であった。牛込中町のほぼ尽きようとする処で、二畳、六畳、四畳半の三間の住いであったと書いてある。翌23年更にそこから甲良町へ転居した。甲良町の家は、納戸町の家からみるとはるかに広い家であった。「東京の三十年」には甲良町の事は余り委しく書かれていないが、 ……「録、芋を買って来ないか?」かうした母親の声がきこえると、共に(略)「また焼芋か」かう言って私は風呂敷をもって出て行く。例の山伏町の通り。そこには未だその焼芋屋がある。旨い胡麻の入った、近所でも評判なその焼芋。……

と当時の思い出を書いている。

甲良町に住んだのは、20歳の時でまだ文壇にデビューしていなかった。改造社の現代日本文学全集の田山花袋集の年表をみると とある。これによると、23年、24年頃は甲良町に住んでいたから、この家で処女作を執筆したのではないかとも考えられる。もしそうだとすると、花袋処女作執筆の地として、最も記念すべき地である。

その時分のその界隈はまだ淋しかった。 また花袋はその頃の生活を書いて、

病後の私は、そこからそれに隣った麴坂の方をよく散歩した。……

とも記している。

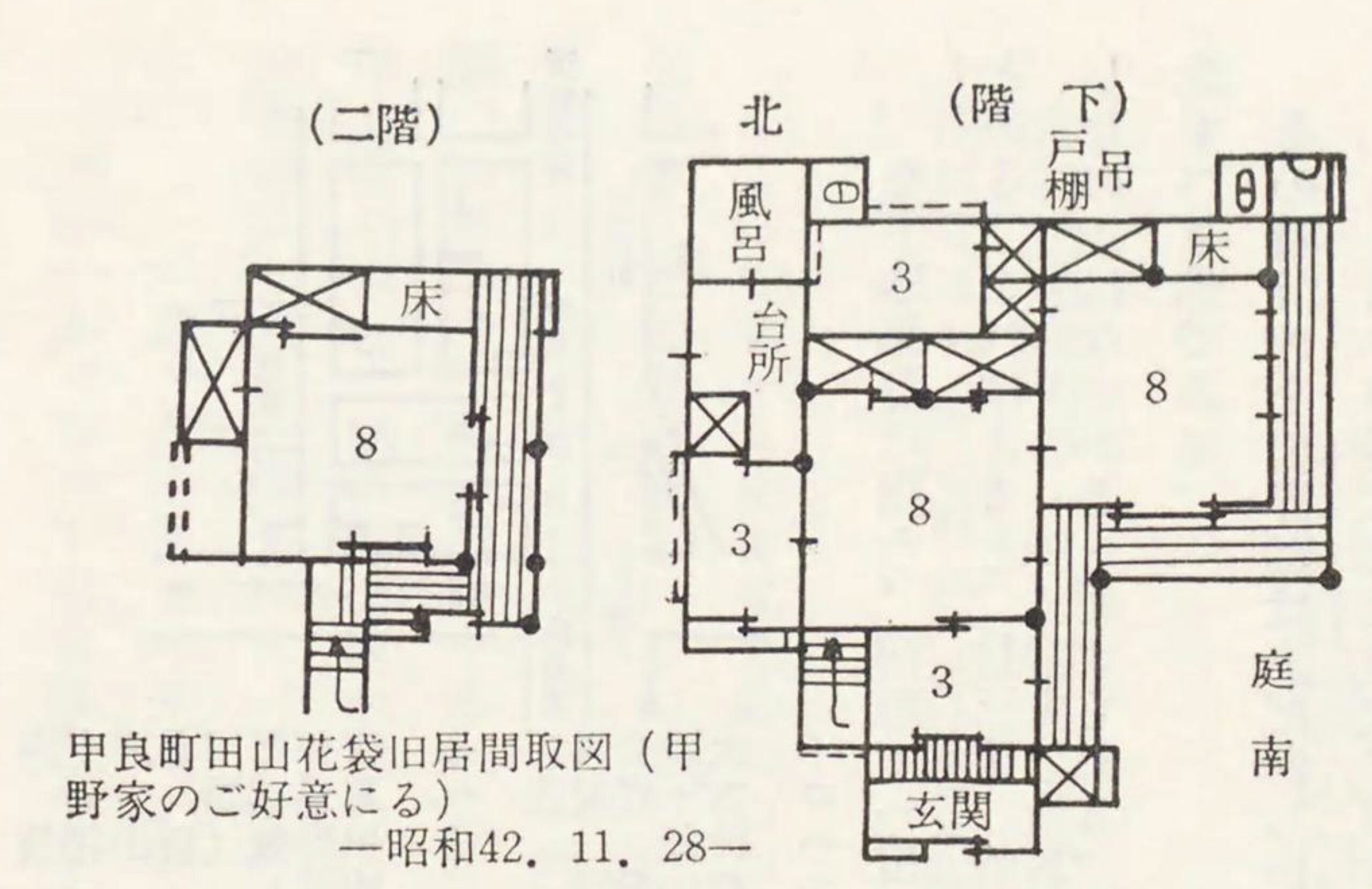

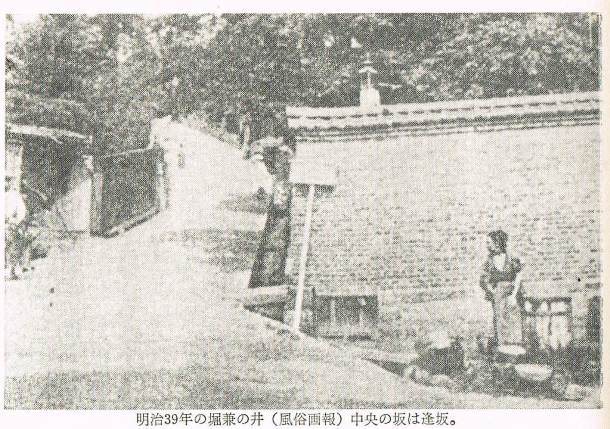

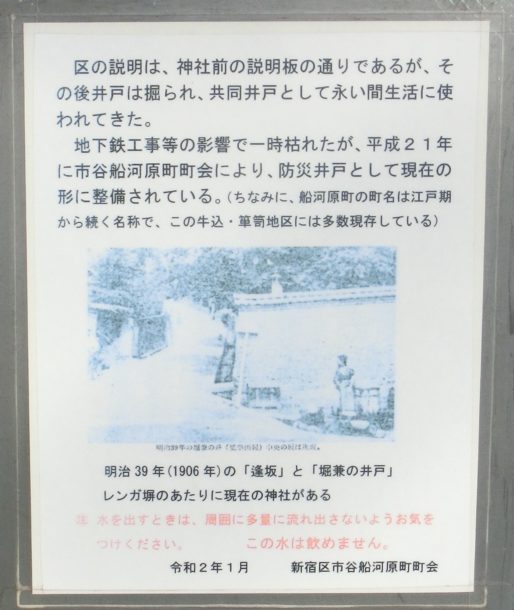

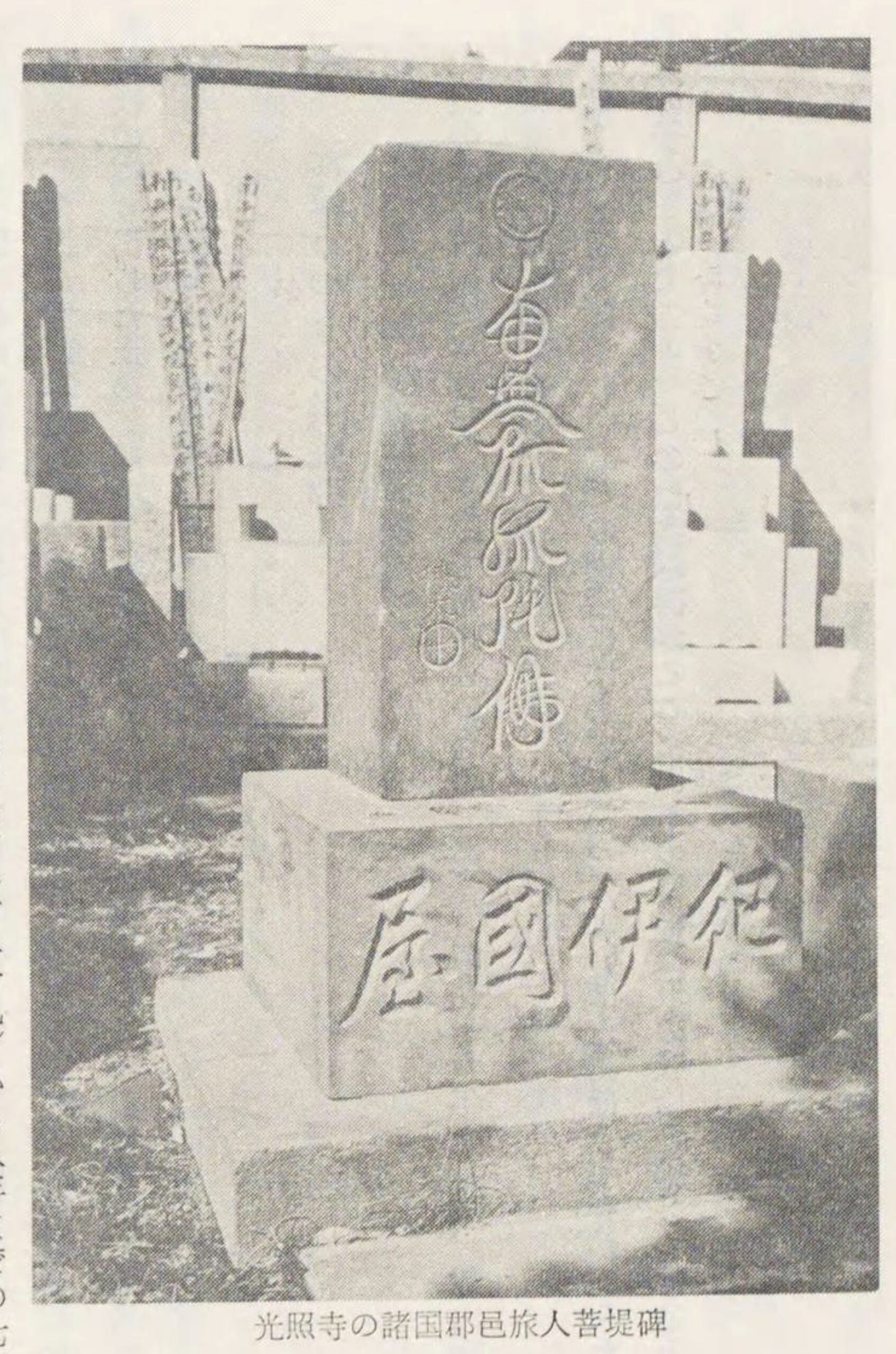

この花袋の住んでいた家は、牛込柳町大通りの大野屋文具店と、木下理髪店の横の坂が麴坂——昔麴屋があったので——その坂と、山伏町から柳町への電車通り、所謂やきもち坂(あかね坂)との間に一つの小路がある。その中程(柳町の方から入って左側)にあった。正確にいえば新宿区市谷甲良町12番地。現在甲野啓一さんの住居の処である。関東大震災にも今次の戦災にもまぬかれた古い二階建の家であったが、過日新宿区史跡の会の、一瀬さんを案内して訪問したら、残念な事に余り建物が古くなったので、すっかり取毀して新しい邸宅になってしまっていた。私がつい先頃迄共同募金などで伺った時分は、昔の儘の建物でどことなく、山の手の住宅という感じの深い家であった。持ち主の甲野さんの御母堂は、朧気な記憶であるが、階下は、八畳が弐間、三畳が三間、二階は、八畳、廻り縁で床の間があった。南向きの日当りの好い家であったと語られた。(日ならずして記憶で書いたがといって間取図をお届け下さったので発表させていただく) 住んでいた建物こそなくなったが、この坂、この横丁を、花袋——田山録弥——が、母親と病後の散歩をしたり、焼芋を買いに行ったりしたのだと思うと懐しい限りである。

やがて明治文壇に、蒲団、一兵卒、田舎教師、等を発表し、小説に、紀行文に評論に、精力的な活動をつづけ、自然主義文学運動の闘将として活躍した。 この偉大な文学者のために、甲野さんのご諒解を得て、門前の片隅へなりとその標識をたてたいと畏友一瀬さんと話し合っている。 花袋はこの市ケ谷のあたりが非常に気にいっていたらしい。 牛込市ヶ谷の空気もかなり細かく深く私の気分と一致している。私は初めに納戸町、それから甲良町、それから喜久町、原町といふ風に移って住んだ。

今でも其処に行くと、所謂山の手の空気が私を堪らなくなつかしく思はせる。

とも書いている。これでみると、この周辺をかなり転々と居を移していた様だ。

兎に角、牛込の山の手は私に取って忘れられないところである。一つの通りでも、一軒の家にも又一草の動きにも……

そればかりでなく、忘れられない思い出がもう一つあったからではないか。

中町の通り——そこには納戸町に住んでいた時分によく通った。北町、南町、中町から三筋の通りがあるが、中でも中町が一番私に印象が深かった。他の通りに比べて、邸の大きなのがあったり、栽込の綺麗なのがあったりした。そこからは富士の積雪が冬は目もさめるばかりに美しく眺められた。

それにその通りには、若い娘が多かった、今少将になってゐるIといふ家などには、殊にその色彩が多かった。瀟洒な二階家、其処から玲瓏と玉を転したやうにきこえて来る琴の音、それをかき鳴らすために運ぶ白い手、そればかりではない。運が好いとその娘達が表に出てゐるのを見ることが出来た。私はさういふ娘達に話の出来る若い軍人などが羨ましかった。…… 納戸町に住んでいた時分、その大家さんの家に娘がいた。その父親は大蔵省の属官で毎年見事な菊をつくった。娘の名も菊子と呼ばれていた。娘が番町辺へお琴の稽古に行く時、後をつけたり、途中でその帰りを待ったりした。後にこの菊子をヒロインとして「小詩人」という作品を書いたといっている。

わが庭の菊見るたびに牛込のかきねこひしくおもほゆるかな

なつかしき人のかきねのきくの花それさへ霜にうつろひにけり

こういう歌を花袋はその歌日記にしるしていた。淡い恋だったのかも知れない。

|