昼間たかし氏と佐藤圭亮氏の「日本の特別地域⑤ 副都心編 東京都新宿区」(マイクロマガジン、平成20年、2008年)で、表題「すっかり観光地な/神楽坂だが/その裏は極小住宅集合地帯」、「注目されればいいってもんでもない」とした上で、こう書いています。

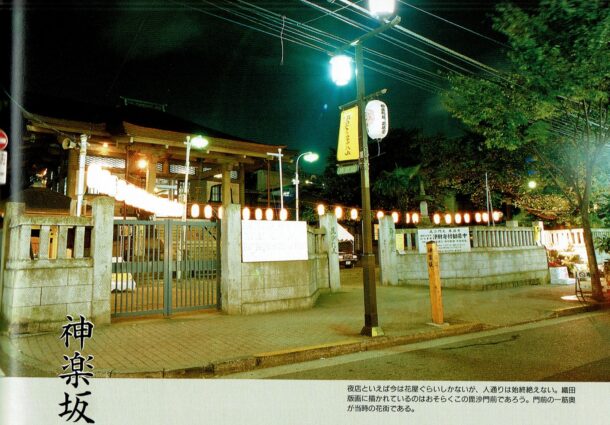

| 神楽坂ブームに 地元民は大迷惑 2007年に放映されたTVドラマ『拝啓、父上様』。このドラマの放映と前後して、世間には「神楽坂ブーム」なるものが発生した。 この地域に残っていた築数十年の民家は次々と和風のカフェに改築され、「隠れ家的なカフェ」として話題を集めた(行列ができて、まったく隠れていないけど)。『産経新聞』の2007年3月15日・東京朝刊にも高校生や女性客が殺到していることが記されている。この記事では、ランチタイムの回転率が2倍になったなどホクホク顔の飲食店の声が数多く取り上げられている。だが、これ以降、現在も続いている神楽坂ブームは近隣住民にとっては、それほど歓迎すべきものではなかった。住民のカンに触った第一はブームにあてこんだ商店街が『拝啓、父上様』のテーマソングを流し続けたこと。朝から晩まで森山良子の歌声が流れ続けるのは、新手の拷問。おまけに、土日は、ゾロゾロと観光客がうろついているものだから、サンダル履きでうろつくのも躊躇するくらい。2008年になり、多少は落ち着いた感じのするブーム。観光客は住民にとって、ありがたいものではない。 |

森山良子 渋谷区出身の歌手。19歳でレコードデビュー「この広い野原いっぱい」。「禁じられた恋」「遠い遠いあの野原」「涙そうそう」の歌詞など。生年は1948年1月18日

| スーパー戦争の謎 激安スーパーが敗北 さて、ブームの御蔭で観光客を当て込んだ店が増加した神楽坂だが、本来は庶民のための店が建ち並ぶ地域。通りには、ちょっと高級めのチェーン「よしや」と、地元スーパー「きむらや」が店を構える。大江戸線の開通以降、増加する人口を当て込んで2003年には、近隣の大久保通り沿いに「京王ストア」がオープン、これに対抗する形で「きむらや」は牛込北町に2号店を出店。これ以降、現在まで苛烈な集客合戦は続いている。 このスーパー戦争の最大の特徴は、どれも高級店であることだ。通常、このようなスーパー戦争になると、それぞれの店が値下げを繰り返し、消費者には嬉しい結果となると思うのだが、そんなことはまったくない。多少は値下げをしているかもしれないが基本的に、あらゆる商品は「神楽坂価格」、すなわち「モノはよいけど、ちょっと高い」という状態(「京王ストア」なんて、あわびを売ってる……。誰が買うの?)。 どうも、神楽坂住民の特徴として、「値段よりも品質」を求めていることが挙げられるようだ。その証拠には、2007年に起きたある出来事がある。 実は、2007年まで神楽坂通りには、もう一軒のスーパー「丸正」が店を構えていた。都内の人ならわかると思うが、肉や魚などの生鮮食品を非常にお手ごろ価格で提供してくれている、懐に優しいスーパーである。 この3店舗が並んでいれば通例「よしや」か「きむらや」が先に撤退するのでは……、と思っていたら「丸正」がいの一番に「今後は江戸川橋店をご利用下さい」と撤退してしまったのである。「まさか!」と驚くだろうが事実である。 こうして残った店舗には、今日も買っただけで美味い料理がつくれたような気分にさせてくれる高級食材やらが並び、繁盛している。 |

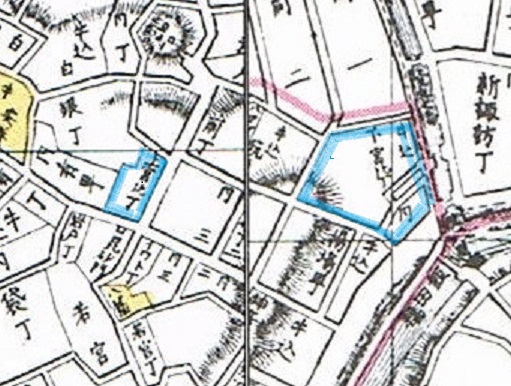

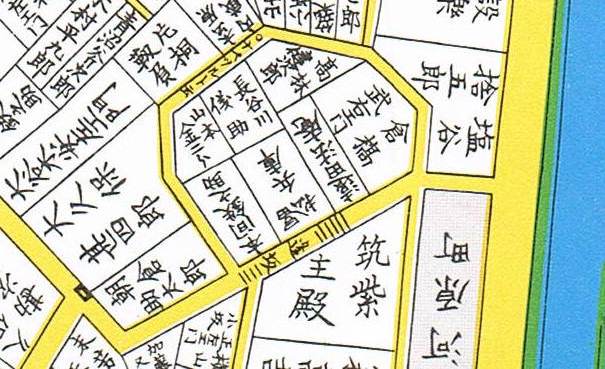

| 神楽坂駅なのに 神楽坂にはない 神楽坂駅が神楽坂にないことを知る者は少ない。 「ああ、駅のあるのは矢来町だもんねえ…」 と、鉄道マニアなら言い出すだろうが、それはまだ甘い。 本来の神楽坂は一般に、神楽坂と認識されている範囲の半分程度にすぎないのだ。 正確な神楽坂は、文字どおり坂のある部分だけ。つまりJR飯田橋駅側の外堀通り沿いの坂の終端から、大久保通りを交差する、神楽坂上の信号までの範囲だ。現在では、住居表示によって「神楽坂六丁目」という地名がつくられているが、ここはもとは「通寺町」と呼ばれ、神楽坂とは別の地域とされていた。ほかにも神楽の名を冠した地名として、飯田橋駅の駅ビルの建つところが「神楽河岸」と名付けられている。ここは、高度成長期に外堀が悪臭を放つようになったのをきっかけに埋め立てられた結果の新しい地名。 と、厳密に範囲を区切ってしまえば非常に狭い神楽坂の範囲だが、通常は北は文京区、東と南は千代田区との境まで、西も外苑東通りあたりまでは、「神楽坂だ!」と主張しても古くからの住民以外は納得してくれるだろう。 さて、この神楽坂の裏手には、白銀町・下宮比町という、これまた歴史を感じさせる地名のエリアが存在する。ここには、数年前までは、何軒かの「これぞ金持ち」という雰囲気を漂わせた屋敷が建っていたが、それらも気がつけばマンションに姿を変えてしまった。神楽坂は、都心の住宅地として、ひとつのステータスを確立しつつあり、あちこちでマンションやビルの建設が始まろうとしている。本当の町の変化はこれから発生するようだ。 |

神楽坂組合

神楽坂組合

『続日本紀』には神の乗り物、神馬を奉納したといいます。平安時代から板に描いた馬の絵に代り、室町時代では馬だけでなく様々な絵が描かれるようになりました。毘沙門天では寅が書かれています。

『続日本紀』には神の乗り物、神馬を奉納したといいます。平安時代から板に描いた馬の絵に代り、室町時代では馬だけでなく様々な絵が描かれるようになりました。毘沙門天では寅が書かれています。