新宿歴史博物館の「データベース 写真で見る新宿」のID 8278-8280では、昭和44年(1969年)横寺町の駐車場の写真を撮ったものです。道路は舗装し、左右に側溝があります、

北側(左)は矢来町で、やや低い電柱は木製です。南側(右)は横寺町で、高い電柱はコンクリート製で、柱上変圧器や蛍光灯の街灯もついています。

[A]

| 横寺町(昭和44年) | |

|

|

[B]

|

新宿歴史博物館の「データベース 写真で見る新宿」のID 8278-8280では、昭和44年(1969年)横寺町の駐車場の写真を撮ったものです。道路は舗装し、左右に側溝があります、

北側(左)は矢来町で、やや低い電柱は木製です。南側(右)は横寺町で、高い電柱はコンクリート製で、柱上変圧器や蛍光灯の街灯もついています。

[A]

| 横寺町(昭和44年) | |

|

|

[B]

|

新宿歴史博物館の「データベース 写真で見る新宿」のID 8277では、昭和44年(1969年)朝日坂にさしかかるあたりから、坂下に向けて、横寺町の写真1枚を撮りました。道路は舗装し、左右に側溝があります。

左右に電柱があります。左側の奥の木製電柱は、道路中央に寄っているように見えます。ID 461でも同じです。側溝もねじれたようになっていて、ここから先の道路が狭くなっていることが分かります。この部分の道路は現在でも、やや狭くなったままです。

写真左の眼科の脇の路地に4文字の標柱のようなものが建っています。「芸術座跡」だといいのですが、恐らくは行き止まりを示す「進入禁止」等でしょう。

| 横寺町(昭和44年) | |

新宿歴史博物館の「データベース 写真で見る新宿」のID 455-463とID 8314-15では、昭和45年(1970年)に牛込中央通りから神楽坂通りに抜ける裏通りを5カ所から撮影したものです。解像度に違いがありますが、道端の駐車車両などが同じなので、同じ撮影でしょう。

途中までは北側(左側)が矢来町、それ以外は横寺町です。道沿いには浅田宗伯邸跡(現・あさひ児童遊園)、尾崎紅葉邸跡、芸術倶楽部跡、朝日坂などがあります。道路は舗装されていて、左右に側溝があります。

| [A] 赤尾好夫氏の邸宅

左側は矢来町で、右側は横寺町です。

|

||||

| [B] あさひ児童公園

左側は矢来町で、右側は横寺町です。

|

| [C] 三孝酒店

神楽坂通りまでの中間地点の三叉路で、ここから両側とも横寺町です。三孝商店は住宅地図では「三孝酒店」。現在は自動販売機だけが営業しています。 |

| [D] 内野医院

ID 8315はID 461と比べて画角がやや広く、解像度も高くなっています。

|

| [E] スーパーアライ

この場所は他の4箇所と逆で、朝日坂の下から上へ矢来町の方を向いて撮影しています。ID 463は撮影時期を「昭和45年3月」としています。立木の葉は枯れ落ち、右手前の八百屋にはミカンやイチゴが売られています。

|

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 451~454、ID 8308-10, ID 8319は昭和45年(1970年)3月、牛込中央通りに南からやってきて牛込北町交差点を通り越した場所(横寺町 58、旺文社前)を撮ったものです。またID 8308はID 452と、ID 8309はID 453と、ID 8310はID 454と、画角がやや広いのを除くとほぼ同じ写真です。

旺文社本社が右にあります。ID 452で道が曲がった左奥に長い万年塀が見えます。これは日本興業銀行(現みずほ銀行)の矢来寮です。それ以前は酒井子爵の邸でした。ID 453ではバスが走っていますが、これは西武バスと都営バスが手を結んだバス路線です。大泉学園駅前から出発し、練馬駅通り、目白駅前、護国寺前、江戸川橋、矢来町、牛込北町、納戸町、市ヶ谷見附、赤坂見附、溜池、虎ノ門、最後は新橋駅前です。昭和45年10月、この路線は廃止しました。

ではこの地域になにかニュースになることがあったのでしょうか? 明治時代には訳者としても有名な上田敏氏が横寺町58番地に住んでいました。しかし、昭和時代になるとウィキペディアによれば横寺町でも牛込北町でも特にニュースでなりそうではありません。

昭和45年には何かがあるのでしょうか? 新宿区の「新宿区史 区成立50周年記念」では「昭和45(1970)年5月に表面化した牛込柳町交差点付近における自動車排気ガスによる鉛公害問題は、地域住民に不安と衝撃を与えるものであった」と書いてあります。3月には「データベース 写真で見る新宿」は「牛込柳町の交通渋滞」が取り上げられます。これでしょうね。牛込北町交差点は、牛込柳町ほどではないにしても両側から坂が落ち込んだ地形です。この3月以降、横寺町や矢来町でも「交通公害」が問題になっていきます。

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 13319は令和元年(2019年)飯田橋歩道橋の下から飯田橋交差点を中心に撮ったカラー写真です。ここは飯田橋駅東口に近く、昭和58年8月5日に区境変更していますが、この写真を撮った場所はおそらく新宿区でしょう。

この飯田橋交差点は五叉路ですが、道路は奥に行く大久保通りと左右の外堀通りしか見えず、前後をつなぐ目黒通りは見えません。歩道橋には「外堀通り/新宿区下宮比町」と書かれています。空に雲はなく、無電柱化の成功のため電柱もありません。左側の中央分離帯にあるのはブリンカーライト(障害物表示灯)です。

| 飯田橋交差点(令和元年) | |

|

|

新宿区立新宿歴史博物館の「データベース 写真で見る新宿」の写真ID 673と12110は、昭和54年3月に飯田橋交差点の新宿区側を撮影した写真です。またID 12109はこの交差点周辺の災害時の一時集合場所(公園)、広域避難場所を図示した案内板です。

左右は外堀通りで、コンクリート製の中央分離帯に立っているのはブリンカーライト(分岐点用点滅灯。中央分離帯や合流地点等に設置し、24時間点滅し、中央分離帯への衝突などの事故を防ぐ)でしょう。横断歩道から左奥へ通じるのは大久保通りです。この他に目白通りも交差していますが写っていません。

道路はすべて都道で、ナトリウム灯と思われる街路灯が高い位置にあります。この時代の大久保通りの左右は下宮比町でした。後に町域が変更され、写真左側は揚場町に変わりました。また図の左上にある電柱に長四角のものは自動式開閉器でした。

東京厚生年金病院の別館は下宮比町に、本館は津久戸町にありました。

| 飯田橋交差点(昭和54年) | |

|

|

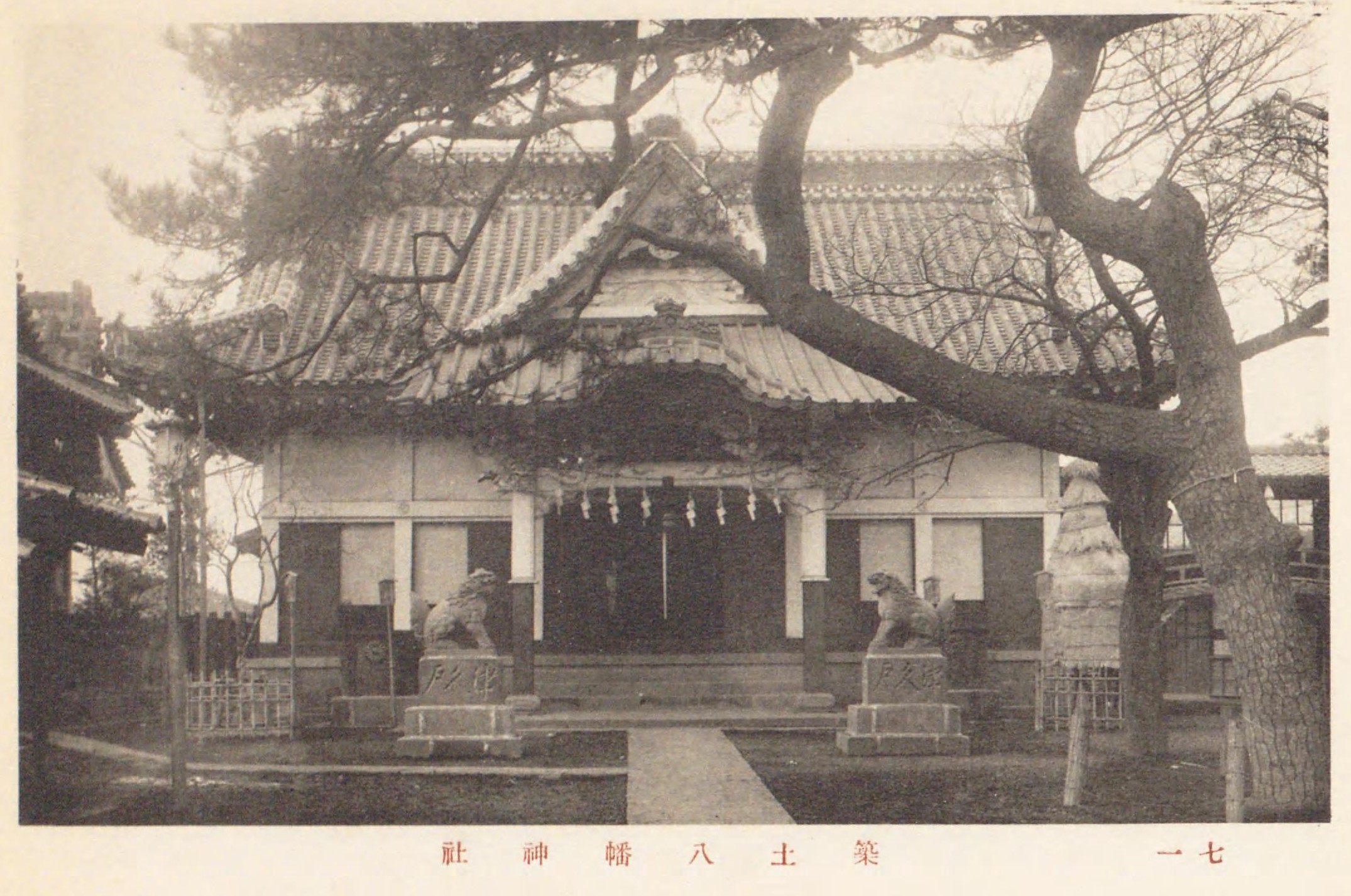

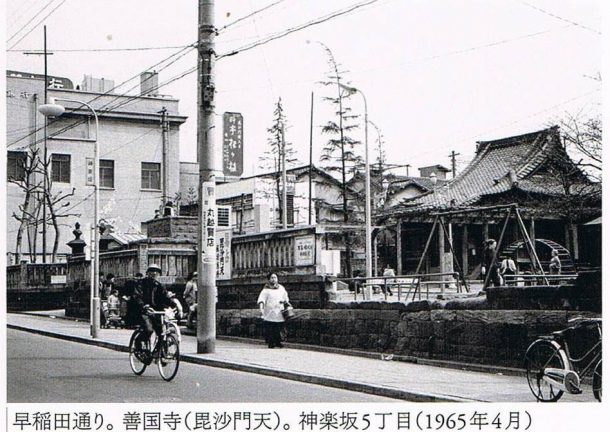

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 8255, 8258, 8259, 8260, 8290, 14156, 14157は筑土八幡神社境内の写真です。撮影は昭和44年ごろ。

1枚ずつ見ていきます。最初はID 8255です。

左手には神輿を格納する神輿庫。その奥の囲いは純米大吟醸「白鷹」の積み樽です。白鷹は灘の蔵元の清酒ですが、明治19年、神楽坂の酒問屋・升本総本店の店主、升本喜兵衛に見出され、神楽坂の料亭などで広く販売しました。

左奥に駐車車両2台。表参道は石の階段ですが、左手の裏参道では車が通行可能です。

正面は玉垣と拝殿。玉垣の石柱には寄進者の名前が刻まれています。玉垣の内に狛犬が一対。拝殿は昭和20年の戦災で焼失し、しかし、昭和38年、氏子の浄財で再建されました。また神前幕で前を覆われています。

右には筑土会館。会合のための施設です。手前に自動車があり、その前に注連縄をかけた銀杏の樹。銀杏の根本には百度参りをする時に標識する百度石。

右端は手水鉢。現在は手水舎が建っていますが、この時はなかったようです。

一番手前は古札などの「お焚き上げ」用ドラム缶。古札は初詣の参拝者が納めることが多いので、正月明けの撮影でしょうか。

続いてID 8258です。

左手前から拝殿と筑土会館を狙っています。拡大すると玉垣に書かれた寄進者もよく読めます。寄進額の多い角柱は「氏子総代 牧田甚ー」「崇敬会会長 升本喜兵衛」。その他の太い柱は「筑土自治会」「新小川町自治会」「飯田橋自治会」と読めます。

左右の柱に竹を1本ずつくくりつけてあるのは門松の一種でしょう。

田口氏「歩いて見ました東京の街」 05-00-10-2 筑土八幡社殿の遠景 (1968-07-13)では、この玉垣はありません。撮影はそれ以降で、おそらく昭和44年(1969年)1月でしょう。

次のID 8259は、玉垣のすぐ手前から右側の狛犬(阿形)をアップで撮影しています。

狛犬は1810(文化7)年に奉納されました。台石には「津久戸」と「奉」が刻まれています。写真には見えませんが、対になる左側の吽形の台石は「津久戸」と「納」です。門柱では「崇敬会々長 升本喜兵衛」。「崇敬」とは神仏や立派な人などをあがめること。

ID 8260ではやや引いて、参道から境内の右側を見ています。

左端が筑土会館。その右は社務所か神職の住まい。銀杏の木の向こう、白い雨戸が閉じているのが神楽を奏する神楽殿。神楽殿の手前は境内社の宮比神社と鳥居。銀杏の根元の百度石と庚申塔。庚申塔は現在は銀杏に向かって右側に移されました。屋根のない手水鉢には白銀町と掘ってあります。一番右は古札などの「お焚き上げ」用ドラム缶。

ID 8297はID 8260の左側に寄った写真です。

左端が筑土会館。その右は社務所か神職の住まいで、御守りの言葉「一陽来復/〇〇〇」が見える。その右に伝言板。竹2本と切った木々と葉。黒い壁と民家があり、白い壁の神楽殿。庚申塔と鳥居があり、その前に注連縄がある御神木と、葉がない木々。

次はID 14156とID 14157です。

手水舎の裏に御供水が見えます。「ごくうすい」「おこうすい」と読むようです。御供水とは神仏に供える水のこと。八角形の石とフタからできていて、新宿文化観光資源案内サイトでは天保5年(1834)8月に奉納されたのこと。

ID 14157の陰刻とは文字や模様をくぼませた彫り方。ID 14157の真ん中に「川喜田新右ェ門」という陰刻があります。また文政10年(1827年)に提出した「牛込町方書上」では神楽坂5丁目と6丁目の間に川喜田屋横丁があって「川喜田屋久右ェ門」がそこに住んでいたといいます。この2件は7年しか離れていないし、2人はなにか関係があれば面白いと思います。また、ほかの氏名でも「〇〇屋」が多く、奉納する人は商人が多かったことがわかります。

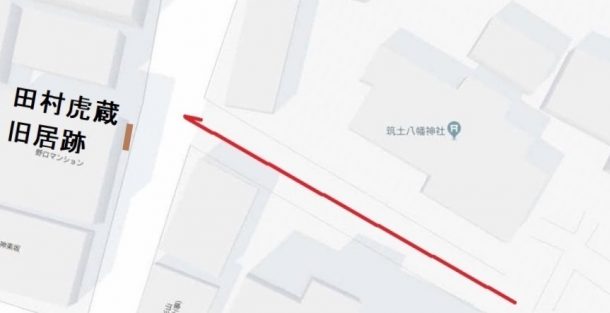

筑土八幡神社 御供水 Google

最後はID 8290です。

参道の石段を登り切ると、最初に左側にこの「田村虎藏先生をたたえる碑」があります。昭和40年12月に設置したものです。

この碑には他に「まさかりかついで きんたろう」の「金太郎」五線譜、「1965 田村先生顕彰委員会」があります。顕彰とは「隠れた善行や功績などを広く知らせ、表彰すること」。碑文は「田村先生(1873~1943)は鳥取県に生れ東京音楽学校卒業後高師附属に奉職 言文一致の唱歌を創始し多くの名曲を残され また東京市視学として日本の音楽教育にも貢献されました」。視学とは、旧制度の地方教育行政官。学事の視察や教育指導に当たること。

| 地元の方からです |

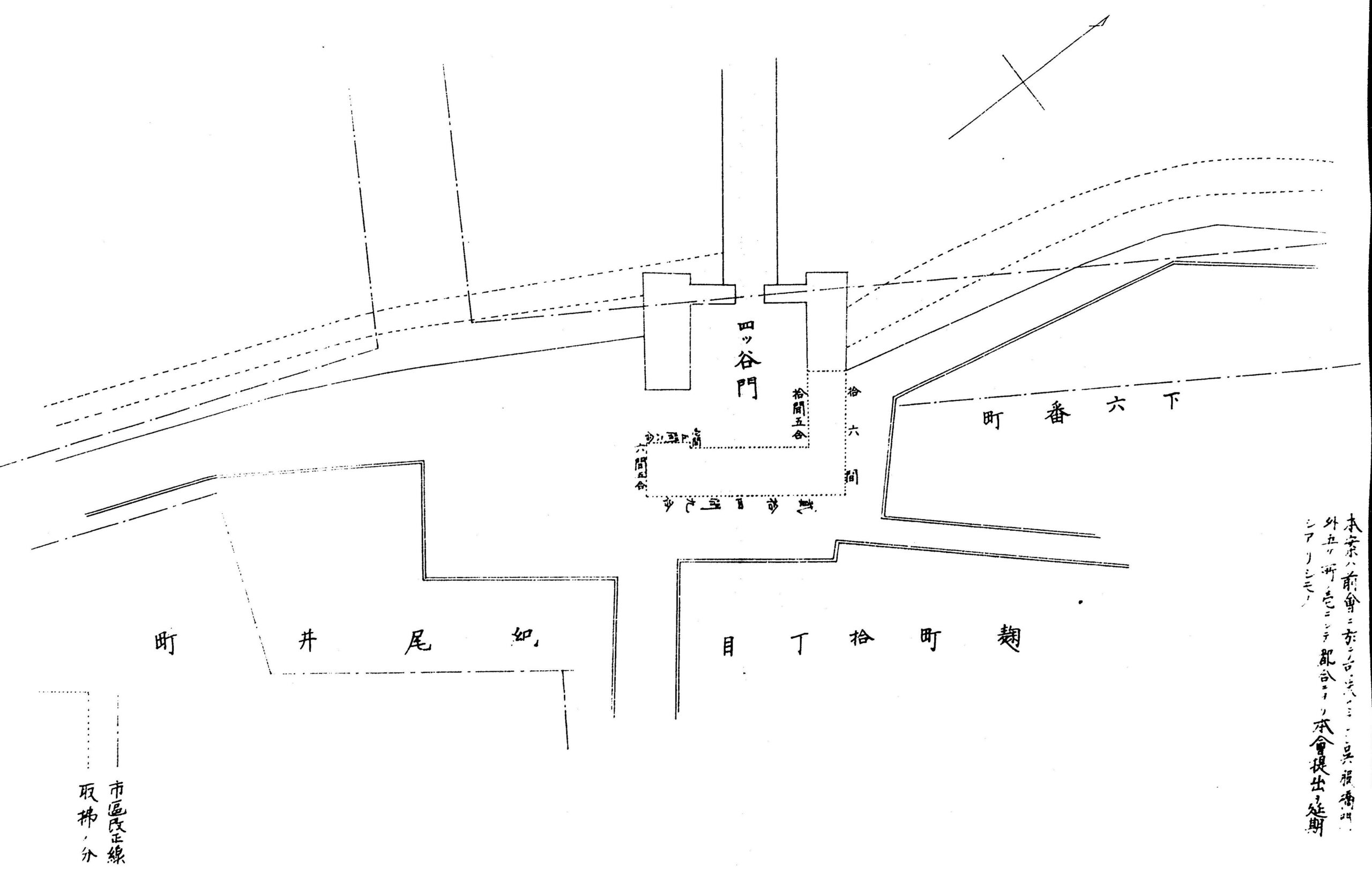

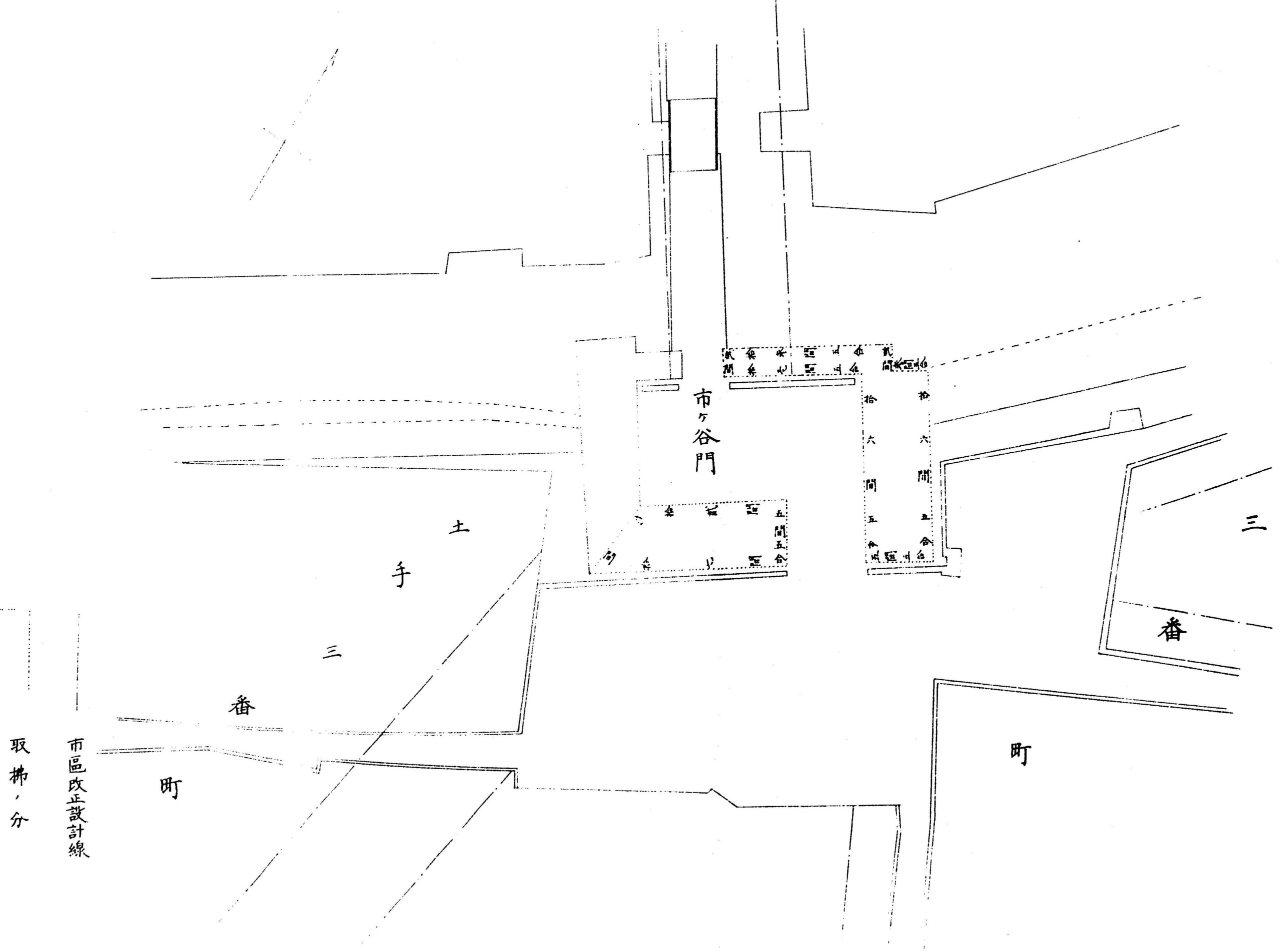

旧江戸城の城門のうち、内郭(内堀より内側)は皇居なので、古い姿をよく残しています。これに対して外郭(外堀沿い)の門は交通の障害になるとして順次、取り壊されました。

そのうち四谷見附と市ヶ谷見附の桝形の「撤却」資料があります。両案とも明治32年(1899年)8月14日開催の東京市区改正委員会159号会議で異議なく決定しました。

東京市区改正委員会議事録 第11巻105コマ 四谷門旧見附枡形撤却

東京市区改正委員会議事録 第11巻108コマ 市ヶ谷門旧見附枡形撤却

両者とも石垣すべてではなく、道路にかかる部分を選んで取り壊します。ただ市ヶ谷見附が旧見附橋の部分に新しい橋をかけるのに対し、四谷見附は旧橋の脇に新たな橋をかける計画でした。つまり門によって橋の位置は昔と違うのです。

明治37年(1904年)、両門のすぐ外の橋の下に甲武鉄道(現・中央線)が開通します。参考までに市ヶ谷門の図面を回転し、現在の地図と並べてみると、中央線も靖国通りも当時は計画すらなかったことが分かります。

牛込門の桝形撤却は両門より少し後で、残念ながら資料は公開されていません。

東京市区改正は明治政府の都市計画事業です。委員会の議事録を国立国会図書館デジタルコレクションで公開しています。

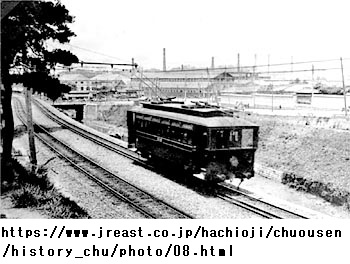

甲武鉄道 明治22年(1889年)4月11日、大久保利和氏が新宿—立川間に蒸気機関として開業。8月11日、立川—八王子間、明治27年10月9日、新宿—牛込、明治28年4月3日、牛込—飯田町が開通。明治37年8月21日に飯田町—中野間を電化。明治37年12月31日、飯田町—御茶ノ水間が開通。明治39年10月1日、鉄道国有法により国有化。中央本線の一部になりました。

靖国通り 両国橋から皇居の北の丸公園、靖国神社、防衛省等を通り、新宿駅北の大ガードまでの延長8kmの道路。この路線は東京中央部を南北に分ける。

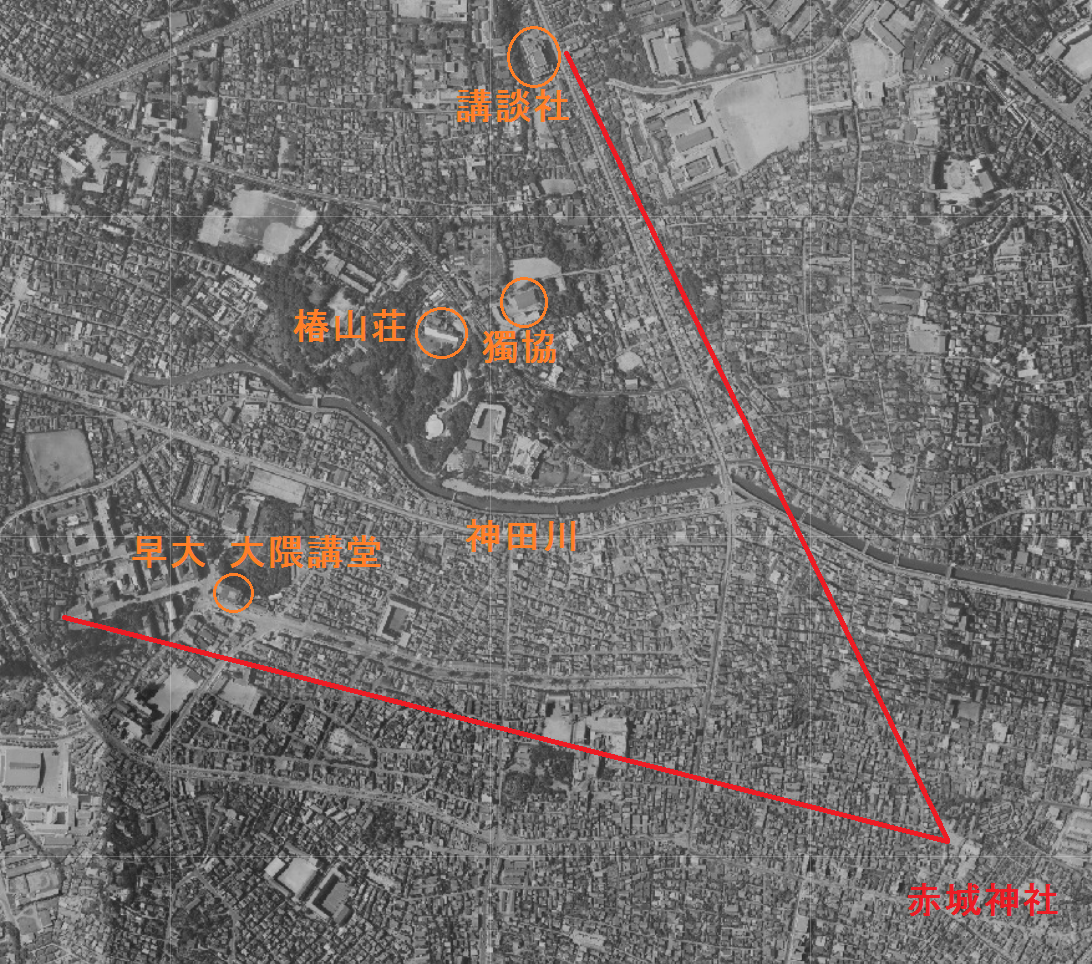

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 564は昭和27年(1952年)の、ID 13029は、昭和28-29年の、赤城神社の台地からの遠望写真です。

以下は地元の方の解説です。へーっと驚くことばかり。たとえば、台地と上の建物、これってなんでしょう。

| ID 13029では、写真左の水平線に早稲田大学の校舎と大隈講堂が見えます。正面の高台は文京区の関口台で、植物に覆われた斜面は現在の文京区立江戸川公園です。明治以来ソメイヨシノの名所として知られ、この斜面に沿って神田川が流れています。 台地の上はホテル椿山荘です。戦災で三重塔以外が焼け落ちましたが、戦後に椿山荘は建物を再建して昭和28年3月に営業再開しました。ID 12145(昭和36年)の最遠部でも確認できます。 さらに右側の白い建物は分かりませんが、獨協学園の校舎と思われます。右端の水平線のビルは講談社かもしれません。 つまり撮影したのは北西方向でした。この台地の眺望を野田宇太郎は「文学散歩」でパリのモンマルトルの丘に例えました。現在はビルですっかり視界が狭まりましたが、ID 14051(平成31年)のように、まだ眼下に「赤城下町」を見ることが出来ます。 一帯は戦災焼失区域ですが、戦後10年にならないのに家で埋め尽くされています。ただ終戦直後のにわか作りと思われる平屋が目立ちます。煙突が多数あることも印象的です。銭湯ばかりでなく店や会社が自前でゴミ焼却炉を備えていた時代でした。 正面手前、細い鉄柱からポールが伸び、最上部に黒っぽい丸い玉がついているものは、恐らく航空障害塔です。夜には赤い光を発したでしょう。赤城台が、それだけ高く感じられていたことだと思います。 ID 564は、ID 13029と似た写真ですが、少し左を向いています。大きな煙突が左端に写り、大隈講堂の塔も右に寄った位置に写っています。 |

ゴミ焼却炉 環境省の「日本の廃棄物処理の歴史と現状」(2014年)を簡単にまとめると

航空障害灯 航空機に対し、航行の障害となる高い建物などの存在を知らせるために設置する灯火。昭和35年から高さ60m以上の物件。その以前の高さは未詳。

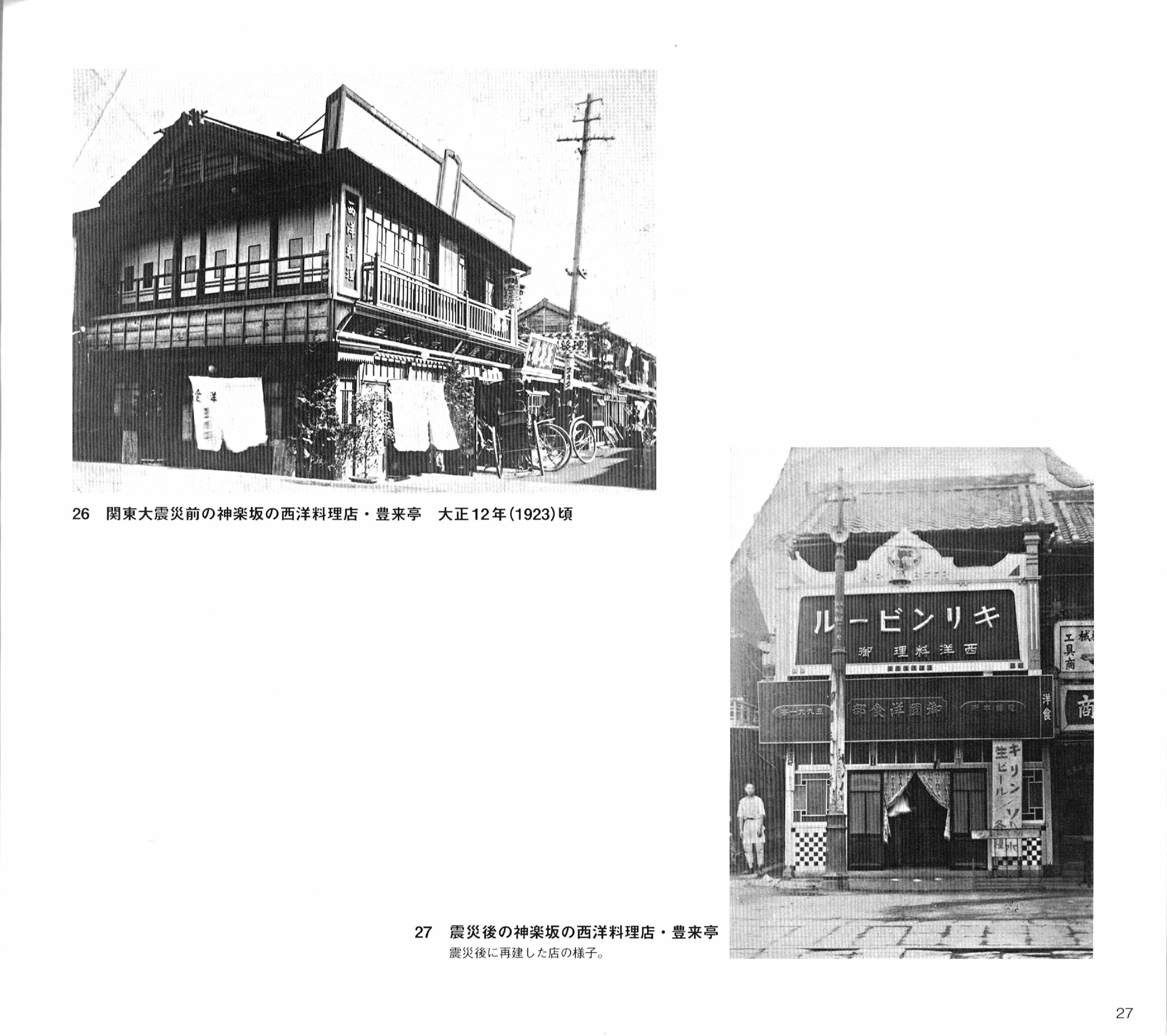

新宿歴史博物館の「新宿風景Ⅱ」(新宿歴史博物館、平成31年)に「関東大震災前の神楽坂の西洋料理店・豊来亭」と「震災後の神楽坂の西洋料理店・豊来亭」がでています。個人が提供したものです。なお、関東大震災は大正12年9月に起こりました。

これについて地元の方は……

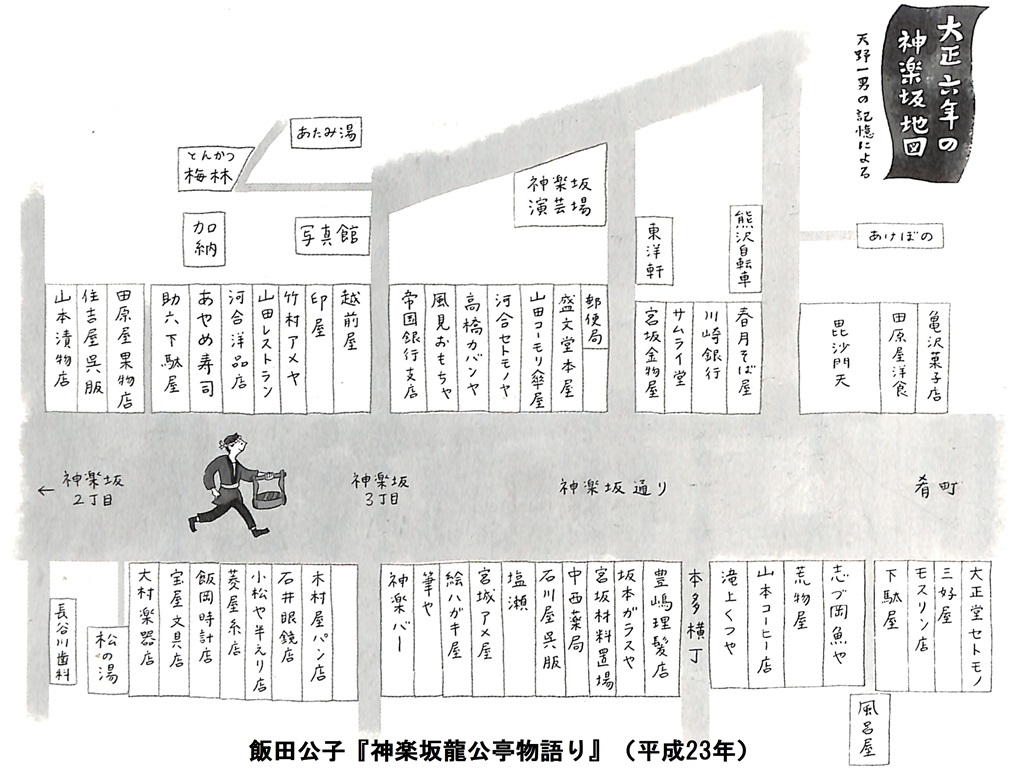

矢来町26番地について。昭和初期に矢来町だけが番地の分配や再分配を行いました。もともとは明治35年の「夜の矢来」の訳では「君はどちらから来たのですかと他人に問われて、矢来ですと答えると、その人が二の句を発し、矢來は広い所ですねえと必ずいう。でも、そんなに広い所ではないのです。ただ本鄕の西片町と同様で、一か所、番地のなかは中々広い、家が数百ケ戸もある番地があります」。つまり、旧酒井若狭守の下屋敷です。

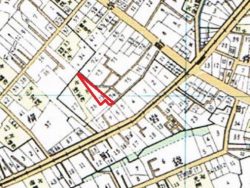

明治時代には下屋敷は巨大で過疎地域になり、逆に庶民は小さな平屋に住んでいました。昭和12年になると、この庶民の町は小さな家屋や店舗が一杯に並んだ地域となり、新しい番地が告示され、下の地図も登場します。矢来町26番地はおそらく矢来町126番地になったのでしょう。しかし厳密にいえば、矢来町26番地はどこにあったのか分からない時代になります。しかし、写真26はどう見ても26番地とは違うと感じます。

新宿区の地蔵坂には神楽坂5丁目と袋町の坂と、矢来町や天神町に近い坂という二つの坂があります。天神町に近い地蔵坂は正確にはどうなっているのでしょうか。まず標柱は……

| 地 蔵 坂 (じぞうざか) |

江戸時代後期、小浜藩酒井家下屋敷(現在の矢来町)の脇から天神町へ下る坂を地蔵坂と呼んでいた(『砂子の残月』)。坂名の由来はさだかではないが、おそらく近辺に地蔵尊があったものと思われる。 |

しかし、ここから100mも離れていない北方に渡邊坂があります。この渡邊坂については別の場所に書いています。ここでは地蔵坂について書いていきます。

横関英一氏の「続江戸の坂 東京の坂」(有峰書店、昭和50年)では……

| 都内における古今の坂名、橋名の同じものを一括して揚げると、次のようになる。(中略) 地蔵坂(牛込、王子、志村、向島) 地蔵橋(築地川) |

とほとんど何も書いてありません。

石川悌二氏の『江戸東京坂道事典』(新人物往来社、昭和46年)では……

| 地蔵坂(じぞうざか) 矢来町交番の前の道(江戸川橋通り)を北に下る坂で、坂下は山吹町を通って江戸川橋に至る。坂上は通称矢来下とむかしからよばれた。『異本武江披抄』には「地蔵坂 酒井修理大夫下屋敷脇、天神町へ下る坂也。今此坂を地蔵坂といへど、むかし楠ふでんが害せられたるは、酒井の屋敷と御先手組屋敷の間なり、由井正雪が宅地は榎町済松寺脇、西丸御先手組の所なりといふ」とあり、袋町の地蔵坂の楠不伝暗殺の伝えを否定している。 「新撰束京名所図会」にはこのあたりのことを「昔の酒井邸は土手を築き、矢来を結び、老樹陰森として昼なほ暗く、夜は辻斬、迫剥出没せり、されば臆病者の武士は門前夜行なりがたく、帯刀の柄に手をかけて、一目散に駆け披けたりとの談柄あり」と述べ、また地蔵坂については「同町(矢来町)と東榎町の間を南に上る坂あり、地蔵坂といふ」とし、『異本武江披抄』が「天神町へ下る」としているのとは少しくい違いがあるようだ。 |

岡崎清記氏の『今昔東京の坂』(日本交通公社出版事業局、昭和56年)では……

| 地蔵坂(天神町、矢来町交番前を西北へ東榎町へ下る坂) 〈別名〉 三年坂 「長十三間巾二間」(東京府志料) 交番前を左にカーブして下る早稲田通りの坂。三年坂の別名をもつのは、転べば三年の後には命を失うというほどの急坂であったと思われる。いまも、交番前は、どすんと落ちる急勾配である。 坂下で早稲田通りの南側から奥の裏通りに入ると、露地を挾んで家がびっしりと並んでいる。向かい合った家の軒が、くっつかんばかりだ。 「矢来の坂を下りた所、天神町の裏通りには、結婚当時に住つてゐた。長屋住ひ見たいで、子供の泣声、台所のにほひ、便所通ひの気色まで此方へ通じるので、明窓浄几と云つたやうな、文人の生活趣味は、その借家では感ぜられなかった。」(正宗白鳥『心の焼跡』)(中略) 明治は暗く、そして、泥ンこであった。 |

『今昔東京の坂』に出てくる別名「三年坂」は、神楽坂の本多横丁とほぼ同じ名です。さて、天神町の地蔵坂に戻って、この場所は3冊とも本質的に同じ場所を指します。つまり坂が始まる牛込天神町交差点から坂が終わる(下図)までの地域です。

ただし坂の始まりと終わりは現在と江戸時代で違うのが普通です。また、明治時代には、地蔵坂と渡邊坂が真っ直ぐな1本の道(江戸川橋通り)に改修しました。つまり江戸時代から明治時代まで2つの坂を少しずつ、凸凹は直し、クランクは止めて、なだらかな坂1つに替えました。また、現在の渡邊坂には、高低差は感じません。江戸時代は坂らしい坂ばずだ…と思います。

なお、文京区の礫川牛込小日向絵図(嘉永5年、1852年)では天神町の道に階段がありました。すぐに階段はなくなりますが、この階段があると、坂下の天神町と坂上の矢来下で、2つの坂は別々になっても、一本には普通はできないと思います。

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」のID 14124と14125は、若宮公園(若宮八幡神社と境内)の写真を撮ったものです。写真と撮った年月日は「昭和44年頃か」と書かれています。

以下について地元の人は……

| 同時期の昭和44年秋に若宮八幡神社を撮ったID 8245~ID 8252があります。全体の雰囲気はよく似ていますが、以下の点が違います。 ・陽差しが違う。ID 14124-25は曇天らしく影がない。 ・稲荷社の神前幕、内陣を仕切る木柵、三宝の供物や御幣などが細かく違う。 これから撮影時期は異なると推測できます。 ID 14124 写真の正面左は流造の拝殿。左はおそらく松の木で、右は裸木。左に見える「自動車 駐車禁止」の看板は道路を挟んで向こう側の家のブロック塀にあるもの。つまり神社と公園には塀も柵もない。写真の右手前にはブランコ、奥にすべり台。数人の子どもが冬服を着ている。中央に1本の屋外灯があり、ランプは下がやや狭い直円錐で丸い傘がある。 |

| ID 14125 左にブランコとすべり台。正面には摂社の「正1位稲荷大神」の稲荷神社。奥に丸紅(株)若宮寮。右側に社務所。針葉樹と広葉樹が混ざっている。 |

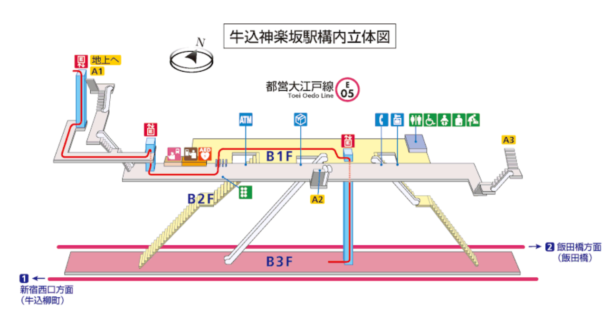

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」のID 14053~55は、平成31年(2019)1月、大江戸線の牛込神楽坂駅付近の地上の写真を撮ったものです。牛込神楽坂駅は、平成12年(2000年)12月12日開業し、大久保通りに沿って3つの出口があります。

A3出口は神楽坂上交差点、神楽坂、岩戸町が最も近い場所です。A3出口は右手です。

A2出口は袖摺坂、南蔵院、「新蛇段々」などが最も近く、A2出口はこの写真では見えない場所です。

つまり、交差点から右側に渡り、南蔵院事務所の影に入って、A2出口は現れます、

A1出口は牛込北町の交差点寄りで、牛込箪笥区民センター(旧牛込区役所)にあります。横寺町、矢来町などに最も近く、A1も見えません。遠くに見える信号と横断歩道の手前、あるいは左の軽自動車バン付近で、視点から100メートルほど向こうに離れた場所です。なお、左のガラスの壁はタリーズコーヒージャパン本社です。

[箪笥町]

新宿歴史博物館の「データベース 写真で見る新宿」で若宮八幡神社(若宮公園)のID 13987、ID 13988、ID 13990を見ましょう。撮影時期は1961年(昭和36年)の秋です。

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 13987 神楽坂若宮八幡神社

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 13988 神楽坂若宮八幡神社

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 13990 神楽坂若宮八幡神社

8年後の1969年(昭和44年)秋のID 8248と比較します。正面に流造(ながれづくり)の簡素な拝殿、狛犬と石灯籠が左右に1対ずつ。3列の敷石の参道。向かって右には笠をかぶった境内灯と、滑り台とブランコの遊具。敷地の奥には丸紅(株)若宮寮など、ほとんど同じです。

昭和36年の場合は、区の「若宮児童遊園」の看板が右側の狛犬の向こうにあること。参道の左右に柳らしい木が見えますが、8年後にはなくなっていて別の木が大きく育っています。

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」のID 13791は「昭和20年代 神楽坂付近か」とあり、時代と場所を特定していません。

右手は毘沙門横丁の今はなき料亭「松ヶ枝」だと考えています。写真の道路の突き当たりは一段高く、手前に来るほどゆっくりと低くなっています。この地形は現在も同じで、奥の親子連れの向こうの塀は若宮町の料亭街です。

都市製図社『火災保険特殊地図』昭和27年によれば、カメラはおそらく赤丸に置き、写真を撮ったのでしょう。

さて、以下は地元の方の説明です。

| 向かって左の奥の塀の木戸は人間には大きすぎて、自動車のための駐車場でしょう。手前の潜り戸は別の店の入り口で、花街らしい黒塀が続いています。これに対して右は土塀で、腰高まで貼り石の化粧があります。これが松ヶ枝の塀で、格式の高さが写真からも分かります。 「新宿区史・昭和30年」の3枚目は、ちょうど反対側から撮った写真です。黒塀の潜り戸は同じですが、駐車場の木戸は4枚になっています。 それ以外にも、いくつか違いがあります。ID 13791の松ヶ枝の塀から棒が飛び出し、そこに笠のついた電球が見えます。また左の駐車場の角にもボール状の灯りがあります。街灯が十分に整備されておらず、私設の外灯で来店客に便宜を図っていたと思われます。 またID 13791の土塀はコンクリートで塗り固めたような外観ですが「新宿区史・昭和30年」では肩高より上を白い漆喰で塗っていて、貼り石との間に化粧していない壁が出ています。ここは後の時代のID 11841ではすっかり貼り石で覆われます。 ID 13791の中央手前には、うっすらと丸い下水のマンホールが見えます。舗装はしているようですが、かなり荒れています。左手前には側溝のようなものがチラりと見えます。一方「新宿区史・昭和30年」では松ヶ枝の側に側溝を掘り、小さな石橋を架けていますが、これはID 13791には見えません。雨が降った時は、黒塀の前の少しくぼんだ部分を雨水が流れていたでしょう。 「新宿区史・昭和30年」の写真は同じ昭和20年代に撮影しているはずですが、ID 13791の方が古い時代と思われます。 |

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 9496は、昭和20年代後半、光照寺を撮ったものです。

光照寺は、新宿区袋町の浄土宗の寺院で、増上寺の末寺。正式には樹王山正覚院光照寺といいます。

手前の車道の舗装、参道の敷石はいずれもかなり荒れています。

左手に文化財の木札があります。残念ながら本文は読めません。

新宿区文化財

史跡 牛込城址

(不明)

昭和二十七年

新宿区役所

ちなみに1972年(昭和47年)9月21日に田口重久氏は「歩いて見ました東京の街」のなかで写真を撮っています。

20年を経ていますが塀や敷石、門柱は同じもののようです。新宿区の木札はより詳細な説明になりました。現在は、すべて一新されています。

|

旧跡 牛込城跡

牛込氏の居城地は袋町北部の大部分であるが、大切な部分は光照寺境内である。 戦国時代の天文6年(1537)前後のころ、小田原の北条氏は群馬県赤城山ろくの大胡城主大胡重行を招き、牛込に住わせた。大胡氏はここに牛込城をつくって住むことになったが、城といっても大勢の家来と住む平山城の居館地であったろう。 その規模は西は南蔵院に通じる道、北は都電通りの崖、東は神楽坂に面した崖、南は境内南の崖で、舌状半島の台地の尖端部である。大手門は神楽坂にあり、裏門は西の南蔵院に通じる道にあった。牛込家の居館は光照寺境内北部にあったようである。 大胡重行の子勝行は、天文24年(1555)正月6日に姓を牛込と改め、小田原氏の重要家臣となり、赤坂、桜田、日比谷あたりまで領していたが、北条氏が滅亡したあとは、徳川家の家臣となり、館は廃止された。今の光照寺は正保2年(1645)神田から移転したものである。 昭和43年1月 新宿区

|

東京市公園課「東京市史蹟名勝天然紀念物写真帖 第二輯」(東京市公園課、大正12年)では戦前の光照寺を描いています。

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 465、ID 8820~8823、ID 8826は、昭和48年(1973年)2月、神楽坂6丁目から横寺町までの朝日坂を撮ったものです。

ID 8813-8819と異なり、左にあった自動車はなくなり、はるか遠くに停車した自動車は動かず、前の八百政は変わりないですが、奥の八百政はこの時点で開店しました。さらに、これは昭和44年(ID 8273~8276)、昭和45年(ID 8316)と同じ場所ですが、昭和47年12月、荒井精肉店は荒井ビルと変わり、昭和48年にはスーパーアライになっています。なお、ID 8823はID 467と同じ写真です。

歩道はなく、車道に〇リングで施工したこともなく、立木の葉は枯れ、下水は道路の側溝を流れ、街灯は長い蛍光灯で、柱上変圧器もあります。

| 神楽坂6丁目と横寺町(昭和48年) | |

|

|

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 8812は、昭和48年(1973年)2月、横寺町から見た朝日坂と神楽坂6丁目を扱ったものです。

歩道はなく、車道に〇リングで施工したこともなく、下水は道路の側溝を流れ、街灯は長い蛍光灯で、柱上変圧器もあります。左側の自動車はID 8807からID 8811まで遠くにある自動車と同じでしょう。

| 横寺町と神楽坂6丁目(昭和48年) | |

|

|

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 8813~8819は、昭和48年(1973年)2月、神楽坂6丁目から横寺町までの朝日坂を撮ったものです。またID 466はID 8817と同じ写真です。

左にある自動車はバックドアを開き、はるか遠くにある自動車はID 8807からID 8820以上まで同じように停車し、さらにID 8815から見える自動車は、おそらく数十分後になると、なくなり、かわって八百政が店を開くはずです。

さらに、この撮影は昭和44年(ID 8273~8276)や、昭和45年(ID 8316)と同じ場所ですが、昭和47年12月、荒井精肉店は荒井ビルに変わり、昭和48年にはスーパーアライになっています。

歩道はなく、車道に〇リングで施工したこともなく、立木の葉は枯れ、下水は道路の側溝を流れ、街灯は長い蛍光灯で、柱上変圧器はかなり立派でした。

| 神楽坂6丁目と横寺町(昭和48年) | |

|

|

新宿歴史博物館の「データベース 写真で見る新宿」のID 8316とID 463を見ましょう。ID 8316の撮影時期は1970年(昭和45年)頃、ID 463は1970年3月です。撮影は神楽坂6丁目から朝日坂、横寺町までです。

立木の葉は枯れ落ち、歩道はなく、車道に〇リングで施工したこともなく、下水は道路の側溝を流れ、街灯は長い蛍光灯で、柱上変圧器はかなり立派でした。女子高校生は長袖か半袖。和装の女性はショールを羽織り、右手前の男性はYシャツに薄手のカーディガン。左側にはコンクリート製の\電柱が並んでいます。右側にも電柱があり、最初の1本は神楽坂6丁目でコンクリート製ですが、2本目からは横寺町で木製になります。

| 神楽坂6丁目と横寺町(昭和45年) | |

|

|

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 8807-8811は、昭和48年(1973年)2月、神楽坂6丁目から横寺町までの朝日坂を撮ったものです。なお、ID 467も同じく昭和48年2月、朝日坂を撮ったものです。

歩道はなく、車道に〇リングで施工したこともなく、立木の葉はなく、下水は道路の側溝を流れ、街灯は長い蛍光灯でした。立派な柱上変圧器もありました。

| 神楽坂6丁目と横寺町(昭和48年) | |

|

|

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 565 は、昭和35年(1960年)、大久保通り沿いの箪笥町や岩戸町付近を撮ったものです。

中央を大久保通りがあり、右には大きなS型の道路があります。これが「新蛇段々」で、この仮称は何を隠そう、私です、はい。大久保通りを走る都電は13番線でした。中央奥のひときわ大きな5階建ての建物は東京厚生年金病院(現・地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター)でした。

さて、地元の方に解説してもらいました。

| この写真を撮影したのは、旧牛込区役所の跡、新宿区役所・箪笥町特別出張所の建屋の屋上でしょう。戦後15年を経ても民家の多くは平屋か2階屋なので、遠くが見通せます。

左側のこんもりした森が筑土八幡神社です。すぐ手前の四角いビルは少し後に東京都の放射線技師学校になりますが、当時は何だったか分かりません。現在は牛込消防署があります。大正時代には関東大震災直後に三越マーケットがやってきました。 |

平松南氏の「神楽坂まちの手帖」第12号(2006年)では「大久保通り」の説明の時に同じ写真を使っています。

| 昭和30年ごろ。車も少なく、都電13系統が悠々と走っている。右端に見えるのは、南蔵院から袋町方面に向かう坂道。道路の形状から、二枚が同じ位置を写したものであることが、かろうじて分かる。 正面上部の大きな建物は厚生年金病院。屋上に見える円形は展望台である。リハビリに用いるため一階から螺旋形のスロープで繋がっており、上ると富士山まで見渡すことが出来た。 |

またさっしいのホームページの「都電13番線 今昔物語」では新蛇段々の急峻な坂道が見えます。新蛇段々の反対側の坂は袖振坂です。

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 467とID 468は、昭和48年(1973年)、神楽坂通りから少し入った場所から横寺町方向を撮影したものです。この2枚は全く差がなさそうです。さらに同じ写真がID 8823としても記録されています。新宿歴史博物館のID 467は「横寺町入口附近。神楽坂通りから朝日坂に入った付近。 昭和48年2月」と説明しています。

スーパーARAIと、その次の建物までが神楽坂6丁目。飯塚酒店から先が横寺町になります。左側にはコンクリート製の高い電柱が並んでいます。右側にも電柱があり、最初の1本は神楽坂6丁目でコンクリート製ですが、2本目からは横寺町で木製になります。

写真の坂は朝日坂といい、前後の時代に何度か撮影されています。

商店街ではないので専用の街灯はなく、電柱からバンドで固定した蛍光灯が出ていて街灯の役割をしています。蛍光灯があるのは片側だけです。

柱上変圧器もあります。下水は道路の側溝を流れ、子供2人がローラースケートを遊んでいます。

| 神楽坂6丁目と横寺町(昭和48年) | |

|

|

田口重久氏の「歩いて見ました東京の街」で05-10-60-03 朝日坂下から 1974-12-25ではよく似た写真がでています。

池波正太郎氏の『武士の勲章』の小説「決闘高田の馬場」は「面白倶楽部」に昭和33年に発表されました。

| それから五年後——中山安兵衛は、江戸、牛込“天竜寺”門前の長屋に住み、麹町の堀内源太左衛門の道場で、師範代をつとめるまでになっていた。 若い精力のすべてを剣と学問の道に投げ込んで一心不乱の修業が実を結んだのも、菅野六郎左衛門の激励と援助があればこそだったともいえよう。(中略) 翌日の早朝に、中山安兵衛が天竜寺の長屋へ戻ってくると、長屋中は大騒ぎだった。大草重五郎が路地へとびだしてきて、 「安兵衛殿ッ。一体、何処へ行っていたのだッ」 「千駄ケ谷にいる道場の友達のところで碁を打って夜を明かしてしまったよ。ははは」 「それだからわからんはずだ。塩町の保久屋や細井次郎太夫殿の家や、あっちこっちへ長屋の者が走りまわって、おぬしを一晩中、探していたのだぞ」 |

中山安兵衛氏は天竜寺門前の納戸町に住んでいたのは事実です。

それから五年後 小説は元禄2年に始まっているので、5年経った今は元禄7年です。元禄7年2月11日(1694年3月6日)に高田馬場の決闘が起きました。

中山安兵衛 越後国新発田藩溝口家家臣の中山弥次右衛門(200石)の長男として誕生。のちに堀部家の婿養子に中山家のまま入り、元禄10年(1697年)堀部家に変更。

天竜寺門前 天竜寺は新宿区南山伏町と細工町にあった寺。その門前なので、御納戸町か御細工町の家になりました。

麹町 東京都千代田区の1地名。

道場 小石川牛天神下に直心影流の道場を開いた。

師範代 しはんだい。先生の代理で教授する人

菅野六郎左衛門 すがのろくろうざえもん。伊予西条藩松平家に仕える。村上庄左衛門と高田馬場の決闘を行い、中山安兵衛(堀部武庸)の助太刀を得て勝利。しかし、この決闘で、菅野六郎左衛門は死亡している。

大草重五郎 中山安兵衛と同じ長屋に住む中年の浪人。

塩町 塩町は沢山あります。たとえば、大伝馬塩町は日本橋本町四丁目。通塩町の小伝馬下町は中央区日本橋横山町と日本橋馬喰町一丁目。四谷塩町は新宿区本塩町など。

保久屋 ぼくや。荷車の車輪を通す仕事をする店の屋号

細井次郎太夫 松平美濃守吉保の家臣

これで味方の菅野六郎左衛門と、敵の村上庄左衛門との2人の決闘に呼ばれたと知ります。

| 安兵衛は、市ヶ谷の高台を下って喜久井町にでると、牛込馬場下の居酒屋「小倉屋」の軒先で一息入れ、桝酒を求めて、一息に飲み干し、口に含み残した冷酒を刀の柄へ霧に吹き、ようやく陽の色が漂よう高田の馬場へ駈けつけた。 高田の馬場は、幕府が寛永13年に、弓場、馬場の調練所として二筋の追回しを築き、松並木の土手を配した草丘である。 安兵衛が駈けつけると、斬合いは、もう始まっていた。 村上方は庄左衛門の弟、三郎右衛門。中津川祐範の他に、——祐範の門弟、といってもいずれもごろつき浪人などに違いないだろうが、これが八人ほど加わり、菅野六郎左衛門と若党の佐次兵衛を取囲んでいる。 「待てッ。待てッ。叔父上ッ。安兵衛、只今駈けつけましたぞ」 土手を下って馬場にとびおりた安兵衛を見て、さすがに菅野老人も嬉しさを隠しきれなかった。 「おう。きてくれたかッ」 「安兵衛様ッ。よう間に合うてくれました」 と佐次兵衛も歓声をあげる。 「卑怯な奴どもめ。これが尋常の果し合いかッ」 安兵衛は抜き打ちに一人を斬り倒して叫んだ。 |

| あとは、もう乱戦である。 佐次兵衛も門弟一人を倒したし、安兵衛は一人を斬るたびに自信が湧き上り、帯を切り裂かれ、左の二の腕に傷を負いながらも凄まじい闘志をみなぎらせ、激しい気合いと共に敏速果敢なる攻撃を行なっては一人、また一人と相手を倒した。 門弟の残り三名ほどは逃げ散り、中津川祐範の槍だけが、安兵衛の前に突きつけられたとき、安兵衛は、嗄がれて疲れた菅野老人の叫び声を耳にした。 「叔父上ッ」 思わず振り向きかける一瞬、祐範の槍が閃光のように安兵衛の胸を目がけて繰り出された。 そのとき、どう動いたのか、安兵衛は自分でもわからなかった。無意識のうちに左手が小刀にかかり、身を捩って祐範の槍を中段から斬り落すと共に右手の大刀は間髪を入れず、祐範の首から肩口にざくッと斬り込んでいたのである。 |

| 「叔父上ッ。安兵衛参りましたぞ。相手は村上一人。あとの者は全部斬り捨てましたぞッ」 安兵衛の、この大声は、もう決定的に村上庄左衛門の余力を奪ってしまった。こうなっては、庄左衛門も菅野老人のトドメの一刀を首に受けないわけには行かない。 しかし、菅野六郎左衛門も、七カ所ほどの深い傷を受け、この馬場で息を引取った。 |

これで味方の菅野六郎左衛門(菅野老人)も敵の村上庄左衛門も死亡します。

| この果し合いの助太刀が世の評判となり、中山安兵衛が、堀部弥兵衛の養子となって、八年後の元禄15年12月14日——吉良邸へ討入った四十七士の一人として活躍したことはいうまでもないことである。 |

一瀬幸三氏は「牛込矢来町の福島中佐と単騎シベリヤ横断」(新宿郷土会、新宿郷土研究史料叢書、平成2年)を書き、氏は高年になって郷土史家として発揮しています。

一方、福島中佐は明治・大正の陸軍軍人で、維新後、大学南校に入学して英語を習い、明治7年、陸軍省に入り、明治15年に朝鮮に派遣、翌年北京公使館付武官となり、満州とモンゴル方面を踏査。明治20年、駐独武官としてバルカン半島を視察、帰国の際、ロシアのシベリア鉄道建設の状況視察のため、明治25年2月からベルリンからウラジオストクへと、1年4カ月かけて単騎横断を行いました。

では、一瀬氏の記載に行きましょう。

| はじめに 私は最早や80歳を越えた老人であるが、少年の頃は、単騎シベリヤ横断の快挙をなし遂げた、福島中佐(安正・後の大将)を英雄として崇拝していたものである。 それというのも小学生当時は寄るとさわると、「偉い人だったんだってねえ」と、話合ったものである。そんなことから私の蒐集癖は福島中佐に関するものを手当りしだいに集めてきた。今ここにそれらを整理して置こうと小冊子を出すことにした。 私の小学校入学は、山梨県南都留郡谷村町(現在の都留市)の谷村町高等尋常小学校で入学したのは、大正7年(1918年)4月であった。体操の時間や運動会には、必ずといっていいほど、福島中佐の作歌『波蘭(ポーランド)懐古』が、歌われこれに遊戯がついていて、いやでも自然に口遊むようになった。 ところが、奇縁といおうか、福島中佐の居住地であった矢来町に近い山伏町に住むようになって、一層その念を強くして、ここにもはや忘れられた英雄の足跡を改めて記録しておこうと思ったことに外ならない。 |

この勇姿はいろいろな形ででてきたという。著者蔵の例では……

| 福島中佐の快挙 明治25年(1892)2月11日ベルリンを出発して、単騎シベリヤ横断をおこなって、勇名を馳せた。福島安正陸軍中佐は、当時、牛込矢来三番地中の丸24号に居住していた。これについては後述する。 中佐はドイツ駐在武官をしていた頃、陸軍省に対し、「中央アジアの政治・経済・国情の調査をして行かないと、国家百年の計は樹てられない」旨の上申を行い、これが軍部の容るところとなって、駐在武官の任期満了を機会に、明治25年2月11日を期して、単騎ベルリンを出発した。 苦難の多いコース そして、ドイツ、ポーランド、欧露を横切って、オムスクに出て、それより馬をアルタイに向け、峻嶮をこえコブト、ウイヤスクタイ、ウランバートル、キヤクタイを経て、バイカル湖畔に出て、更にイルツクから再び引き返して、バイカル湖畔を東へと進み、ウェルフネウーヂンスクを通り、ブラゴエシチェンスクに至り、対岸の黒河より興安嶺山脈を横切って、チチハルに出て、ズンガリー(松花江)に沿って、キチリン(吉林)、ニンクタ、コンジュン(琿春)を過ぎて、ボシエツト地方より、ウラジオストックに到着、ここでのその長途の騎馬旅行を終わっている。時に翌26年(1893年)6月であった。 |

| それはそれとして、矢来町に住まわれるようになったのは、いつ頃からか不明であるが、単騎シベリヤ横断をなし遂げた頃は、すでに牛込区矢来町三番地に居住していた。 ところが、この三番地というのは広範囲で現在の地図と比較すると、87番地から106番地までの広い区域である。 しかし、中佐の居住を明細に記したものに明治43年(1910)10月の刊行になる中央電話局の「電話番号簿」には、 番町 二四六 福島安正 牛、矢来三、中ノ丸24号 とある。そこで明治44年(1911)6月逓信協会の発行にかかわる「東京市牛込区」の地図を見ると矢来町中ノ丸は、現在の地名番地では、75番地に当たると見てよいだろう。ちょうど、新潮社のやや南横に当たるところである。 |

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 79、80、81、82は、昭和54年(1979年)、地蔵坂(藁店)を撮ったものです。左側は神楽坂5丁目が主で、右側は袋町が主です(地図は下にあります)。自動車は対面通行でした。右側は駐車場に使っていて、歩道はどうも左側だけだったと思います。

| 地蔵坂(藁店) | |

|

|

ID 79とID 80の資料名は「住宅」と「坂道」だけです。しかし、ここは地蔵坂(藁店)を上がった場所なのです。歩道はここも左側だけです。ID 80の地面でOリングはよく見えます。

トーンカーブを行うと、塀がはっきり見えるようになります。こうやって浮かび上がった塀(板3枚とコンクリートが見えます)はID 79の塀とそっくりです。

菅沼、芳沼、原、丸山という盛り土の4軒のうち1軒(菅沼)でカワイビルができました。

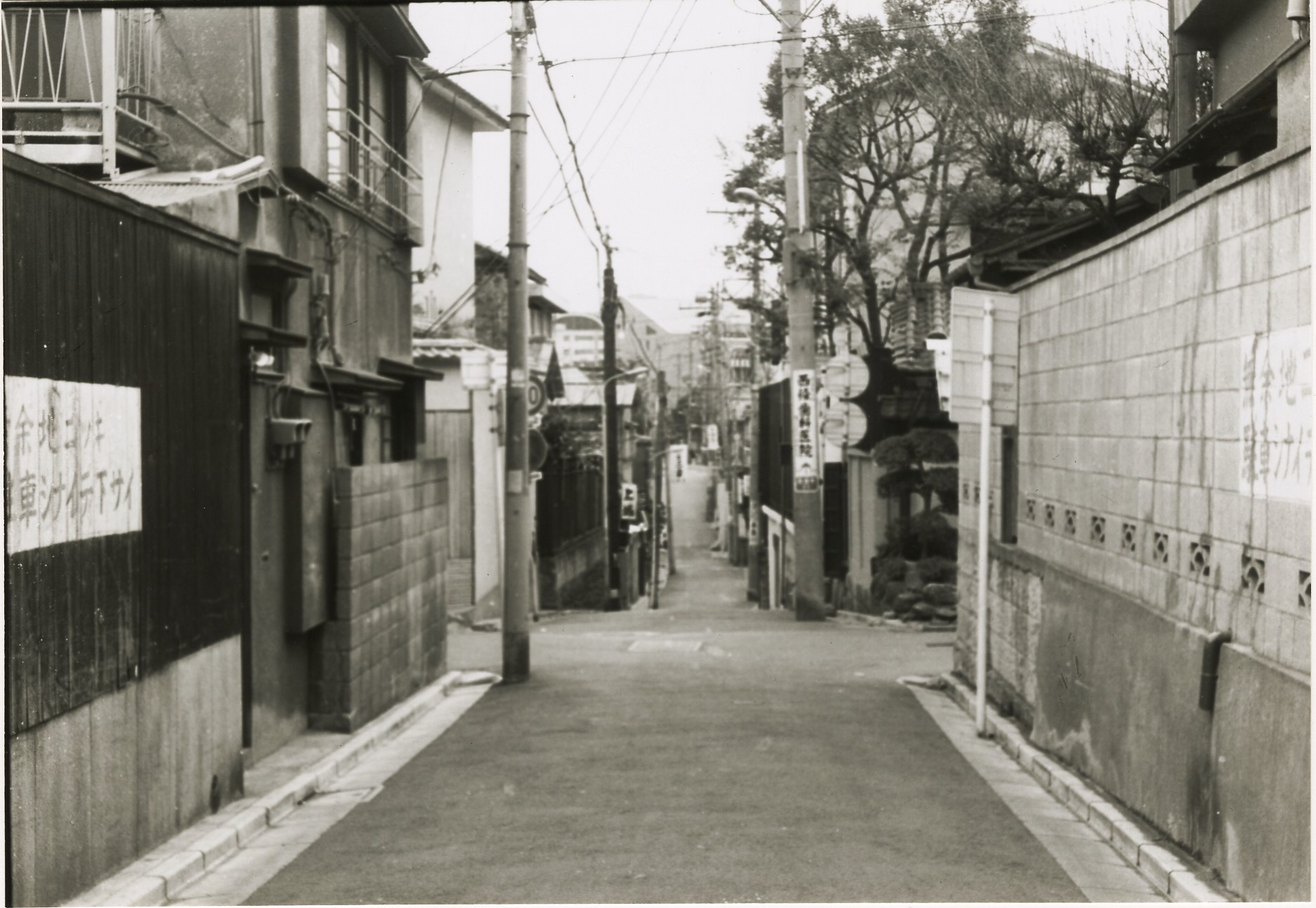

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 84は1974年に「若宮町坂の下」で撮ったものです。しかし、普通すぎる写真であり、どうして問題なのか、歴史的に何が起こったのか、そもそも、どの四つ角なのか、何もわかりません。

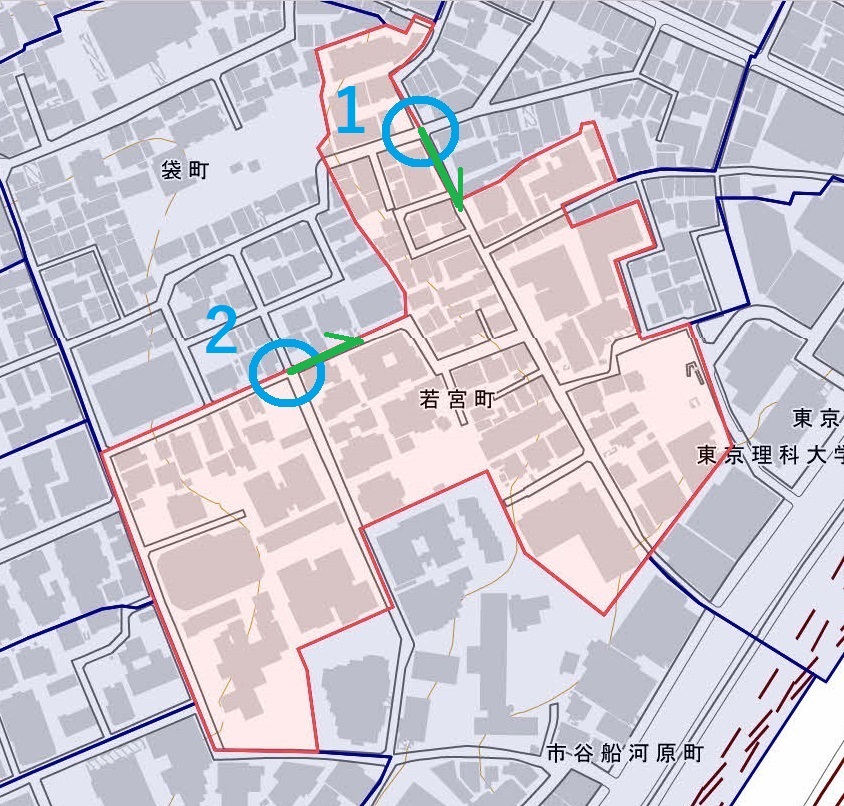

そこで、まずどの四つ角があるのか調べてみました。驚いたのは若宮町には四つ角が2つだけしかない、ということでした。全て残りは三つ角でした。では、見てみましょう。四つ角の➀は神楽坂により近い場所で、➁は新坂の一部です。坂下は矢印で示します。

東京都新宿区若宮町 (131040490) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

https://geoshape.ex.nii.ac.jp/ka/resource/13/131040490.html

では2枚を比べてみましょう。向こう側はともに下を向き、谷になっています。

よく似ています。それでも違うことがあり、まず電柱。数は➀は2本で、➁は1本。位置も違い、➀は1974年と完全に同じです。また、1979年の電柱看板は「西條歯科医院↑」(おそらく「この↑さき」)です。➀は谷のところに西條歯科医院があります。

つまり➀が正しいと思っています。

左右の塀にはペンキ書きで「無余地ニツキ 駐車シナイテ下サイ」と書かれています。すなわち、この撮影場所の背後にあるのは料亭「松ケ枝」の玄関なのです。左手の黒塀は駐車場。四つ角の向こう側の右角は若宮町の「一平荘」になります。どうも「松ケ枝」はここでもなくてはならない貴重な建物でした。

なお、田口重久氏の「歩いて見ました東京の街」で「05-10-50-1 新坂上から 1974-12-21」のうち「新坂上から」ではなく、実際は「若宮町の坂上」が正しいと思っています。

田口重久氏の「歩いて見ました東京の街」 05-10-50-1 新坂上から 若宮町の坂上 1974-12-21

なお、昭和54年1月に撮ったID 11825も画角は違っていますが、それ以外はよく似た写真でした。

新宿歴史博物館「データベース 写真で見る新宿」ID 5189は、神楽坂5丁目を撮ったものです。5丁目から神楽坂上交差点に向かって撮影しました。半袖の男性もいますが、ほかは長袖や背広です。街灯はおそらく昭和28年頃から昭和36年頃まで続いた、鈴蘭の花をかたどった鈴蘭灯でした。車道は平坦、滑らかですが、左側の歩道は縁石と下水溝をおおう「どぶ板」以外にはなさそうで、右側は電柱も街灯も、家のすぐ前に立っています。神楽坂上交差点では路面電車の道が見えます。交差点を越えた道路は対面通行です。

| 神楽坂5丁目(坂上→神楽坂上交差点) | |

|

|

俳優・タレントの峰竜太氏が20年余前に家を新しく購入しました。その顛末を含めて氏は「かんべんして下さいヨ!」(集英社、2000年)で書いています。大事なことですが、今の邸宅ではありません。1代前の邸宅についてです。

生年は1952年(昭和27年)2月29日。趣味は熱帯魚、犬、スポーツジムなど。

| 私と大違いの度胸のよさは、現在の下嶋の大邸宅(ってほどでもありませんがね)購入の際にも発揮されました。 土地は、バブル絶頂期のとき、私がちょうど海外に取材に行っている平成2年に、カミさんが新宿の神楽坂で見つけて買いました。帰国するなり、 「買ったわよ」 と言うわけです。何を? って感じでした。 土地を買ったなんて、そんな思い切ったことをと思っても、もうあとの祭り。決断が早いというか、後先考えないというか。(略) 値段を聞いてまたびっくり。場所がまた神楽坂という東京の中心地ですから、安いはずがない。なんでカミさん、そんなに高い土地買っちゃったわけ? これには税理士の人ですら、びっくりしてましたもん。 どうして神楽坂かといえば、私もカミさんもできるだけ山手線の中へ中へという気持ちが強かったからです。特にカミさんのところは代々東京の下町ですから、高級住宅地といわれる世田谷の成城や田園調布に対しても、 「えー、あんな遠い田舎、住めない」 と思っていたようです。 私がちょうど忙しくなる時期でしたが、まだそんなに稼いでいたわけじゃない。それでも当時の銀行は無担保でお金を貸してくれた、恐ろしい時代でした。バブルの頃はそうだったんです。あの頃土地を買って大変なことになっている人は(私を含めて)、いっぱいいるんですから。 でもあまりにも金額がでかすぎて、ぜんぜんリアリティがない。100万、200万の借金なら、大変だ~、なんて思うけれど、本当に天文学的数字で、現実感がまったくありませんでした。 買った土地は更地ではなく、ウワモノがついていたので、そこはずっと人に貸していました。新築したのは平成8年です。 最初に買った土地は45坪ですが、その後バブルがはじけ、土地の値段も急激に下がり、つけ足しつけ足しで少しずつ買っていき、今は100坪ぐらいになりました。 |

バブル絶頂期 1985年から1990年まで。株や土地をはじめとした資産の価格が、経済の基礎的条件からみて適正な水準を大幅に上回って上昇した状況。

バブル絶頂期 1985年から1990年まで。株や土地をはじめとした資産の価格が、経済の基礎的条件からみて適正な水準を大幅に上回って上昇した状況。

平成2年 1990年

更地 建物がなく、すぐにも建物を建てることのできる宅地や工業用地。

ウワモノ うわもの。上物。不動産関係の用語。土地の上にある家屋やビルなどの建築物

| 建築は『殖産住宅』なんですが(ちなみに営業マンの彼は今は独立しています)。 「つきましては更地の状態から家のできるまでをドキュメントで撮りますから、少し安くしてくださいね」 カミさんのひとことで、『殖産住宅』の社長も登場して、撮影が入りました。地鎮祭から撮りはじめ、半年で完成するまでのドキュメント。 家具は、知る人ぞ知る四国の高松に、『森繁』という家具屋さんがあり、その東京支社に頼みました。 社員の方がうちへ来て設計図を作り、1階と3階に漆塗りの特注の家具を備えつけました。椅子に家紋を入れたり、家具だけでもそうとうかかったと思います。それも、 「撮影しますから」 ということで安くしていただきました。 撮影のためにカミさんはわざわざ着物姿で四国まで出かけ、家具造りの工程をビデオに収めてきたのです。 |

| こんなカミさんでも値切れないモノがふたつありました。バブル期の土地と水槽です。 ふたりで相談し、家のメインテーマとして好きな熱帯魚を飼うことに決め、大きな水槽を置くことにしました。熱帯魚は唯一カミさんとの共通の趣味。(略) 水槽を置くことに関してはいろいろ勉強したのですが、勉強すればするほど奥の深いものであることがわかり、結局高くついてしまったようです。 家のテーマが水槽だなんてカッコいいのですが、簡単に言えば「こんにちは~」と玄関を開けて入ってきたお客さまを、これで驚かそうと思って作ったものです。でも作ってよかった。これが今一番、癒しになっている。 とにかく海と魚が好きな私は、水族館は一日いてもあきないところ。そのミニ版が家にあるだけで、ほっとします。海の中はまったく違う世界なのです。しばし現実から離れてリラックスできます。あと家でリラックスできるのは、トイレの中だけでしょうか……。 この下嶋家の大邸宅、神楽坂水族館と命名しています(偉そうに、スイマセン)。 |

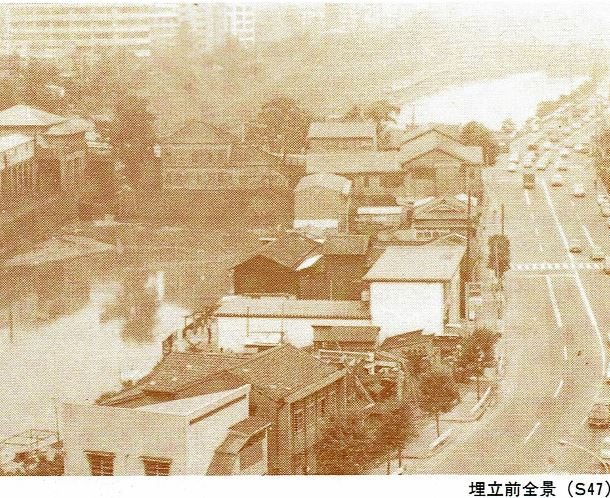

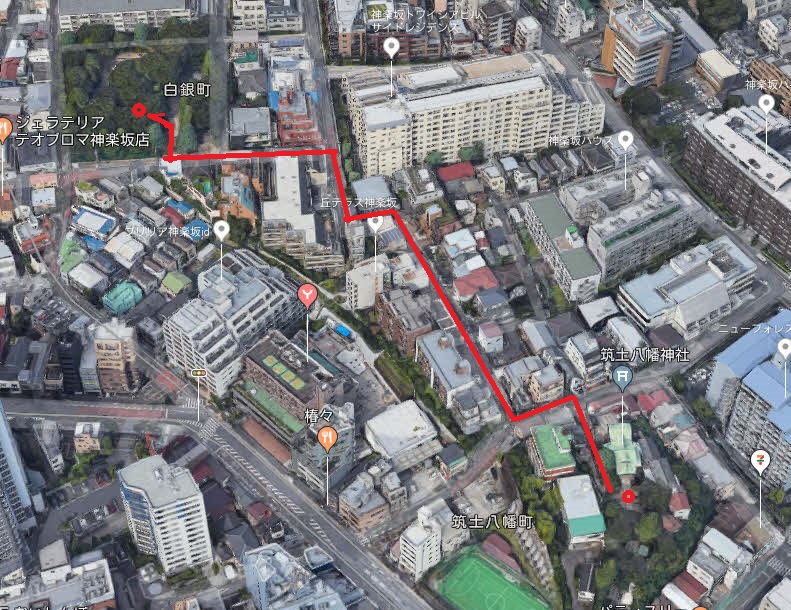

升本総本店は、江戸時代から創業の酒類問屋です。かつて揚場町にありました。昭和47年(1972年)、田口重久氏の「歩いて見ました東京の街」で、店舗の写真を撮っています。

加藤嶺夫氏の「加藤嶺夫写真全集 昭和の東京1」では(ただし写真の前方にあるゴミはトリミング しています。ここに正しい写真があります)

昭和60年(1985年)、民間再開発があり、以前に揚場町だった場所は「飯田橋升本ビル」になります。やはり田口重久氏の「歩いて見ました東京の街」です。

昭和57年(1982年)、升本総本店は揚場町から津久戸町に移転します。

平成24年(2012)、都道(放射第25号線)の建設のため、津久戸町から御殿坂に登る途中の、筑土八幡町5−10にまた移転します。

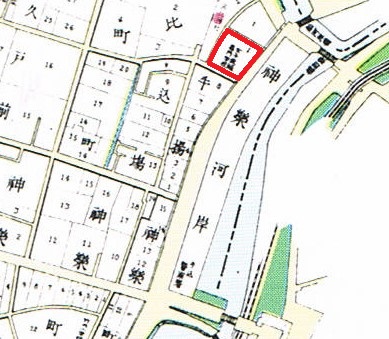

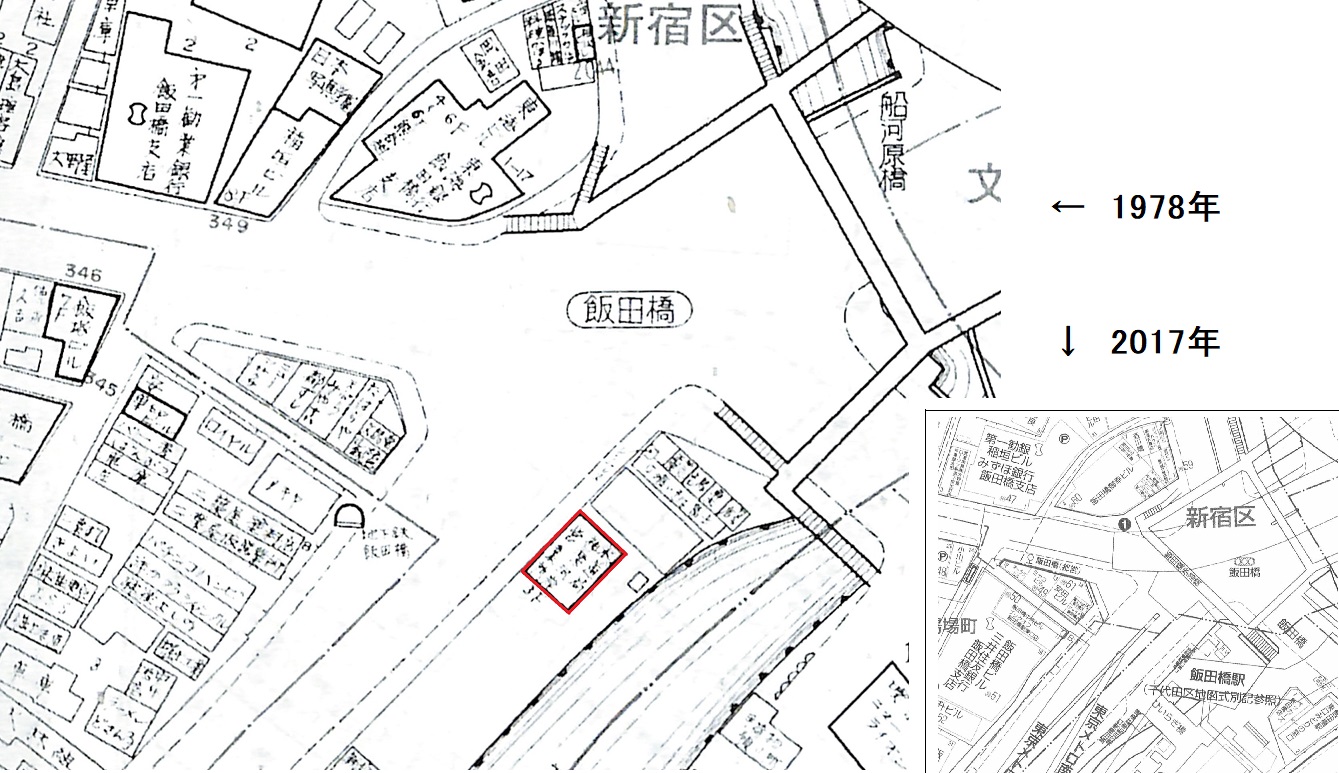

なお、 昭和46年の升本総本店の地図と、平成22年の飯田橋升本ビルの地図を書いておきます。

直木三十五氏は、文壇ゴシップ欄で毒舌を振るい、『南国太平記』で流行作家になった人です。しかし、かつての同僚鷲尾雨工氏の見方は違っており、「人間直木の美醜」(中央公論。昭和9年4月号)では……

| 僕が牛込矢来で江戸屋というおでん屋をやった時分から、僕と直木の関係を知っていた人々は、なぜ直木を訪ねないのか、と訝しんだ。けれども僕が飢える場合、こちらから憐みを乞うまでもなく、先方からやって来て応分なことをしてくれるのが、我々の倫理観念からは当然すぎる事柄だと、僕は考えた。そんなわけで、彼が「南国太平記」を書き出すまでは、どんなに困っても、行かなかった。「南国太平記」の筆は冴えていたし(待て、彼の作品には触れるな、触れたら長くなる)、こちらは時々自殺という観念が頭に去来する情態だったので、僕は食べ物も喉へ素直に通らないほど苦慮した末ついに、木挽町の、直木・香西・菊池と三枚の標札の懸つた豪奢な三階造りの待合風な建物を訪れた。昔に変わらぬボソボソとした彼の声が、二階から聞こえていた。話相手は、新聞記者らしかった。 昔はとにかく、これだけ偉くなっているのだから、もっと早く訪ねなかった僕が悪かったかしら? 溺るる者は藁にも槌るという。僕はなんとも浅間しい情緒に支配されながら、玄関で待っていると、今は忙しいから会えないという御挨拶だ。来ている新聞記者は二、三名らしく、どこの天ぷ羅がどうだとかいう大声が、ちょうどその時、僕の鼓膜をあやしく顫動させた。 だが渇き切った僕は、盗泉の水でもいい飲みたかった。そこで家へ帰ると、長い手紙を書いて、窮状をつぶさに訴え、若干の助けを依頼した。そして数日後に訪ねると、訪ねる時は電話をかけてから来い、という返辞だ。 止んぬるかな、直木は、本当に忘恩の徒であった。 けれども必要は無慈悲にも三度び木挽町を訪わせた。勿論、電話で都合を聞いて行ったのだ。だが、行って見ると、二時間後に来い。僕はその二時間に、早法新人戦のラヂオを、築地河岸の汚いミルクホールで、実にうら悲しく聞いたことを今でも生々しく憶えている。僕がそのあとで、貰った金は、30円であった。 |

実はクーデンホーフ光子という名前はよく知っていました。19世紀後半にボヘミア(チェコの西部)の貴族と結婚した人です。でも、欧州に関わる逸話はあまり伝わらないし、 この事件とあの事件はどちらが先なのかともよくわからない。 随想や話はたくさん読みました。でも、結局わからない。どうしてなんだろう。1つ、理由がありました。年表がなかったのです。そのため、95%は知ってはいるけど、100%ではなく、書けない、という中途半端な状態でした。

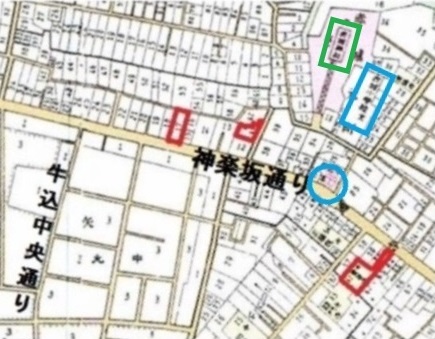

実はクーデンホーフ光子という名前はよく知っていました。19世紀後半にボヘミア(チェコの西部)の貴族と結婚した人です。でも、欧州に関わる逸話はあまり伝わらないし、 この事件とあの事件はどちらが先なのかともよくわからない。 随想や話はたくさん読みました。でも、結局わからない。どうしてなんだろう。1つ、理由がありました。年表がなかったのです。そのため、95%は知ってはいるけど、100%ではなく、書けない、という中途半端な状態でした。| ヨーロッパ貴族と結婚した日本女性 クーデンホーフ光子(くーでんほーふ・みつこ) クーデンホーフ光子は、ヨーロッパ貴族に見初められ正式に結婚した初めての日本女性である。また二男リヒアルトが構想した「汎ヨーロッパ」思想とその運動が、今日のEU統合に発展したことから「欧州連盟案の母」とも呼ばれた。 光子は、佐賀県出身の商人で骨董屋と油屋を営む父青山喜八と母津弥の三女みつとして、1874(明治7)年、牛込区牛込納戸町26番地に生まれた。当時の裕福な商家の町娘がそうであったように光子も稽古事を広く習得していたが、年ごろになると芝に和風の高級社交場として開業した紅葉館で働くようになり、三味線、琴、茶の湯、和歌、絵画などの素養もここで身につけたと思われる。 |

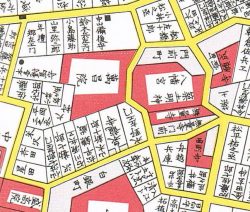

この下図を見ると。26番地には2軒か1軒しかありません。おそらく26番地は1軒で、巨大な青山家だけあるのでしょう。ちなみに、ハンガリー公使館は青い四角です。

紅葉館 芝区芝公園20号地にあった会員制の高級料亭。1881年に開設、1945年3月の東京大空襲で焼失、跡地には東京タワーが立っている

| 92年2月、オーストリア・ハンガリー帝国代理公使ハインリッヒ・クーデンホーフ・カレルギー伯爵が日本に赴任した。当時ハンガリー公使館は牛込納戸町28番地にあったことから、おそらく伯爵が近くにあった光子の父親の店を訪れたのが二人の出会いになったと思われる。また納戸町の坂で落馬した伯爵を光子が助けたというエピソードもある。光子は背が高く群をぬいた美少女であったようで、二人はまもなく結婚した。光子17歳、ハインリッヒ32歳であった。 クーデンホーフ・カレルギー家は、ヨーロッパを通じての旧家であり、ハプスブルク王家にもっとも近い名家である。夫は父の跡を継いで外交官の道を歩み、18ヵ国語を操り、政治、外交にも優れた才能に恵まれていた。二人の結婚は当然両家の猛反対にあった。 |

| 次男のリヒアルトは、「私たちの両親は、自分たちの出会いについての話を、全然してくれなかった。そこで私としては、私の両親や友人や、同時代の人々について詳しい木村毅の言葉を借りることにする」(『美の国』)として、有名な「落馬事件」に言及している。……凍てつく牛込の道で落馬した異国の青年を助けて看病した勇敢な美少女が光子で、これをきっかけに二人は愛し合うようになった……という伝説である。 その木村毅は、「……出会いについては、一つの挿話が語られている」と前置きして、この出来過ぎた話を、事実だとは断言しないまでも、異人に対しても躊躇しなかったのは、紅葉館時代に受けた訓練のたまものと光子をほめて、まとめている。ほめられるような話だったら、なぜ光子自身が手記に書き残さず、子供たちにも語らなかったのだろう。 木村毅も執筆している「国際時評」の同時代人吉岡義二などは、 「ときは今をさかのぽる明治23年の正月のこと、松飾りも凍り付くばかりの寒気の問屋町の朝まだき、騎馬の蹄の音たかく通りかかったのは、見るからに気品ある若い異国の貴公子、ある店先で馬は何に驚いたか突然跳ね上がったとたんに、氷に蹄をすべらせて人馬もろとも路上に横倒しになった。人々は傍観するまま、そこへ店舗の奥から、みめ麗しい十七、八の乙女がかけ寄って、われを忘れて介抱し……」 と、まことしやかに書いている。 |

| 結婚した翌年長男ハンス(光太郎)が生まれ、翌々年には二男リヒアルト(栄次郎)が生まれたが、戸籍簿には私生子として記載されている。その後夫が父の急死を機に帰国することになり、ようやく結婚の許可も得て妻、子どもとして認められた。渡欧に先立ち皇居で皇后から「日本人としての誇りを忘れないように」との言葉と象牙製の立派な扇が贈られ、これが光子の一生の支えになったという。 96年1月、光子は牛込生まれの長男、二男とともに夫の故郷ロンスペルクヘ出発した。夫はボヘミアとハンガリーにある伯爵家の広大な上地や莫大な財産を管理するために外交官を退官し大地主としての生活を営むことになった。針のむしろに座すような周囲の目が厳しいなかで、光子は語学を始め立居振る舞いなど完全にヨーロッパ流に再教育され、七人の子どもの母となった。 1906年、夫ハインリッヒが心筋梗塞のために46歳で急逝した。遺言状による膨大な遺産相続、子女教育の責任者という立場が光子を一変させ、優しく忍耐強かった光子は厳格で専制的にすらなったという。光子は子どもの教育のためにウィーンの宮殿近くに移住し、亡夫の精神を継いで子どもたちにヨーロッパ人としての最高の教育を受けさせる一方、自分はウィーン社交界の花として人々を魅了した。香水「ミツコ」はこうした光子をイメージして名づけられた。7人の子どもたちはみな多方面に活躍するが、とくに二男のリヒアルトは23年に『パン・ヨーロッパ』を出版、ナチスに命を狙われながらも欧州統合運動に奔走した。 光子は、病と孤独のなかで再び日本の地を踏むことなくウィーン郊外で67歳の生涯を終えた。(藤目幸子) |

香水「ミツコ」 ゲラン社の香水「Mitsouko」はクーデンホーフ光子に由来するものではなく、1909年に発行されたクロード・ファレールの小説『ラ・バタイユ』に登場するミツコという。しかし、ジャック・ゲランが1919年にこの香水を製作した際、クーデンホーフ光子の名前を知らなかったということはなかろうと、ゲラン社フレグランス・エキスパートの社員が自社のコラムに記述しています。

| この地には、初めて西洋の貴族と結婚した日本女性であるクーデンホーフ光子[青山みつ](1874~1941)が、明治29年(1896)に渡欧するまで住んでいた。 光子は、明治七年(1874)骨董商と油商を営んでいた青山喜八と妻つねの三女として生まれた。東京に赴任していたオーストリア・ハンガリー帝国代理公使のハインリッヒ・クーデンホーフ・カレルギーと知り合い、明治25年(1892)に国際結婚し、渡欧後は亡くなるまでオーストリアで過ごした。 渡欧までの間、光子と共にこの地で暮らした次男のリヒャルト[栄次郎](1894~1972)は、後に作家・政治家となり、現在のEUの元となる汎ヨーロッパ主義を提唱したことから「EUの父」と呼ばれている。 |

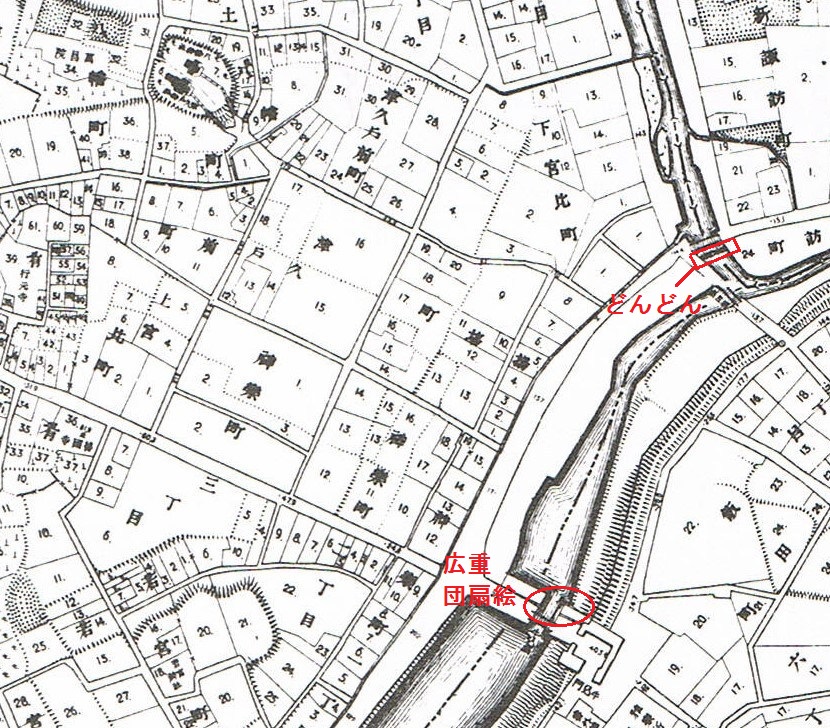

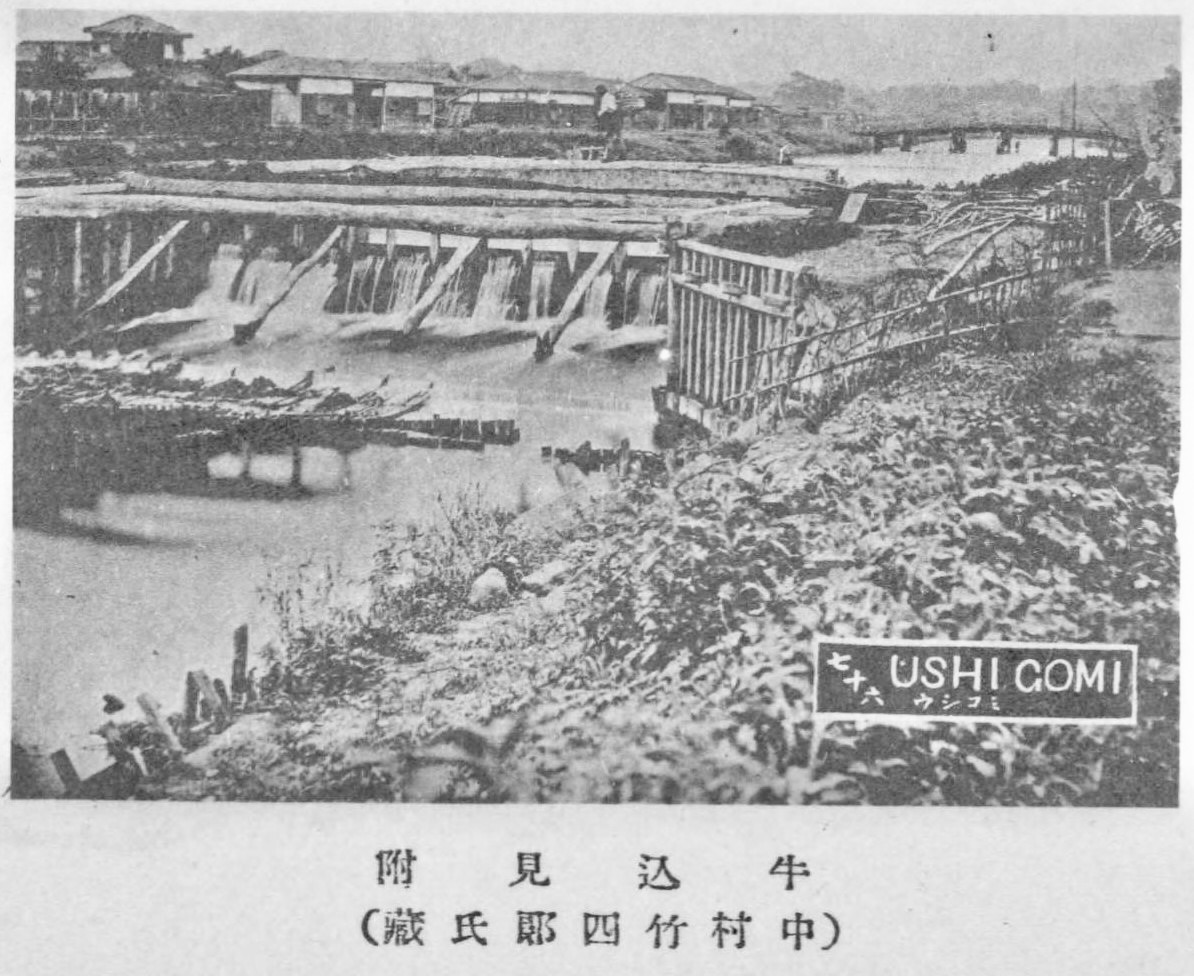

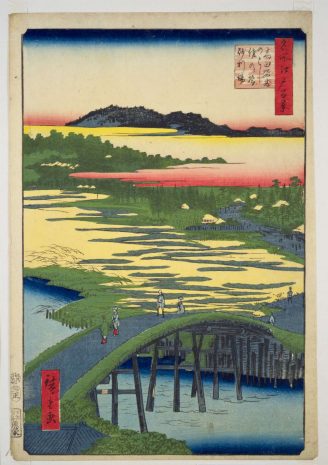

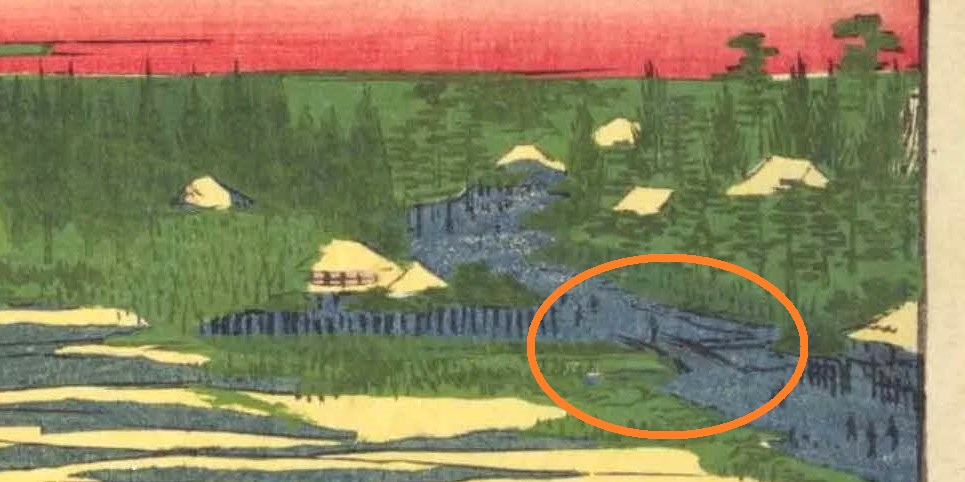

| 「どんどん」は2つ? こちらのサイトで、神田川の「どんどん」を知りました。ただ、どうにも分かりにくいところがあります。 歌川広重団扇絵「どんどん」の記事には「船河原橋は『どんど橋』『どんどんノ橋』『船河原のどんどん』などと呼ばれていた」とあります。一方で団扇絵に描かれた「どんどん」については「牛込御門で、その向かいは神楽坂」と説明しています。 別の記事の船河原橋と蚊屋が淵では「船河原橋は(中略)俗にドンド橋或は單にドンドンともいふ。」 牛込橋では「この『どんどん』と呼ぶ牛込御門下の堰」と書かれています。 同じものかと錯覚してしまうのですが、牛込御門のある牛込橋と、船河原橋は別の橋です。 おかしいなと思って改めて地図(明治20年 東京実測図)を見たら、船河原橋のすぐ下に堰と思われるものが書かれています。  つまり「船河原のどんどん」と、広重団扇絵の「どんどん」は別モノなんですね。 「どんどん」と呼ばれるものが2つあったのでしょうか。それとも何かの間違いでしょうか。 |

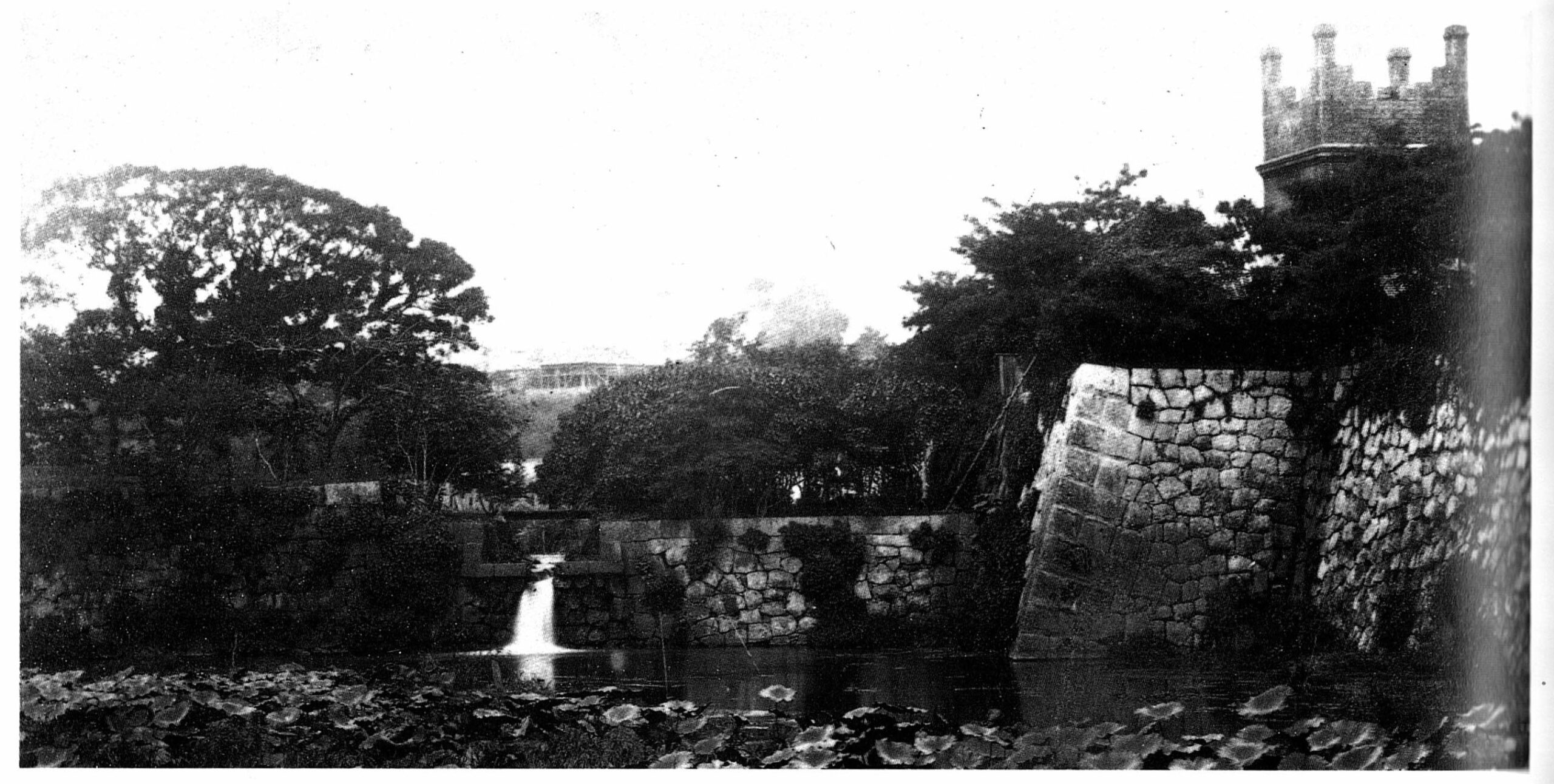

「溜池葵坂 溜池は、江戸時代初期に広島藩主浅野幸長が赤坂見附御門とともに築造した江戸城外堀を兼ねる上水源で、虎ノ門から赤坂見附まで南北に長さおよそ1,400m、幅45~190mの規模を持つダムである。写真はその南端部の堰の部分で、堅牢な石垣の間から滝のように流れ出ている水が溜池の水である。どうどうと流れ落ちる水量の多さから、その落とし口は「赤坂のどんどん」と呼ばれ、江戸の名所の一つとして錦絵にも数多く描かれている。葵坂は写真左手を緩やかに登る坂で、高い樹本のあたりが坂の頂上となる。溜池は明治10年(1877)にこの堰の石を60cmほど取り除いたところ、瞬く間に干上がってしまったという.またこの付近は大正から昭和にかけての大幅な道路改正が行われ、葵坂は削平され、溜池も埋め立てられて外堀通りとなった」マリサ・ディ・ルッソ、石黒敬章著「大日本全国名所一覧」(平凡社、2001年)

御府内備考(府内備考の完成は1829年)の「揚場町」には船河原橋、つまり「どんどん橋」がありました。

| 橋 右は町内東北の方御武家方脇小石川邊えの往來江戸川落口に掛有之船河原橋と相唱候譯旦里俗どん/\橋と相唱候得共 |

東洋文化協会編「幕末・明治・大正回顧八十年史」第5輯。昭和10年。

解説とは違い、中景に船河原橋が見え、遠くに隆慶橋が見えています。

町方書上(書上の完成は1825-28年)の「揚場町」も同じです。

| 船河原橋之義者町内東北之方御武家方脇小石川辺江之往來、江戸川落口二掛有之、船河原橋与相唱候訳、且里俗どんどん橋与相唱候得共 |

| 牛込御門 【正保御國繪図】には牛込口と記す。【蜂須賀系譜】に阿波守忠英寛永十三年命をうけ、牛込御門石垣升形を作るとあり。此時始て建られしならん。【新見某が隨筆】に昔は牛込の御堀なくして、四番町にて長坂血槍・須田久左衛門の並の屋敷を番町方といひ、牛込方は小栗牛左衛門・間富七郎兵衛・都筑叉右衛門などの並びを牛込方といふ。其間道はゞ百間にあまりしゆへ。牛込と番町の間ことの外廣く、草茂りしと也。其後牛込市谷の御門は出来たりと云々。 |

上図は牛込揚場跡で、門は牛込見附門です(鹿鳴館秘蔵写真帖。明治元年)。写真を見ると橋の手前が遊水池になっています。牛込門の船溜と呼びました。

さて、この「どんどんノ図」はどちらなのでしょうか。牛込揚場町にある茗荷屋は右岸にあり、この位置から、おそらく、牛込橋だろうと思っています。

最近気がついたものは、せんべいの自販機があったということ。インターネットでは

| 神楽坂地蔵屋 2020年9月30日 お煎餅の自動販売機を神楽坂地蔵屋の本店に設置しました。手土産も充実しています。是非皆さま、お立ち寄りください! |

かなり昔からあったんですね。神楽坂通り五丁目を南に上がり、藁店(地蔵坂)から袋町に出ると、登場します。

2つ、買ってみました。1つは「はちみつおかき」で、賞味期限は2021.4.24、125g、580円。もう1つは「こわれ久助」で、賞味期限21.5.25、150g、500円。買った日は21.1.29。

決して湿ってはいません。でも、高級品を食べたって感じはない。そもそも、せんべいの高級品であるのかなあ。しかし、なかなか美味しい。

2012/2/22、この日もテレビかな、録画をしてました。

| (6) 三年坂 本多横丁を含み、筑土八幡神社へ至る緩やかな坂である。堀部安兵衛が高田馬場の決闘に向かった際、ここを駆け抜けたとも言われる。 |

| ここで、安兵衛が「何処から高田馬場に駆けつけたのか」について考えてみよう。 まず、安兵衛は事件後、堀部家の養子に入るについて『父子契約の顛末』として事情を書留めるとともに「2月11日高田馬場出合喧嘩之事」を自ら認めた手記が熊本の細川家に伝えられている。これによると、 元禄元年(1688)越後新発田から江戸に出、牛込元天竜寺竹町(新宿区納戸町)に住んだ。やがて前記の菅野六郎左衛門(区内若葉に住む)を名目上の叔父として親類書を作り、納戸町に屋敷をもつ御徒頭の稲生七郎右衛門の家来速見重右衛門の口入れで稲生家の中小姓になり、元禄七年に高田馬場の助太刀に及んだ、というのである。 これを根拠付ける、元禄4年の安兵衛自筆の従弟宛手紙が現存し、これに「去春(元禄3年)より唯今に牢人にて、住所は牛込元天龍寺竹町と申す所に罷り有り候」と書かれている。また、幕府が作成した元禄期の地図に稲生七郎右衛門屋敷が現在の区立牛込三中の道を隔てた東側角地に記されている。七郎右衛門は1500石の旗本で延宝8年(1680)から元禄10年まで御徒頭を勤めており、時期的にもうまく符合する。 稲生屋敷から高田馬場まで、2.2キロメートルと意外に近い。安兵衛が高田馬場に駆けつけるのに不可能な距離ではない。 以上、納戸町の旗本稲生家から高田馬場に赴いた、と考えてよいのではなかろうか。 |

竹町 新宿歴史博物館『新修新宿区町名誌』(平成22年、新宿歴史博物館)では「中御徒町通南側は竹町といわれている。これは寛永12年(1635)に天龍寺が召し上げられた跡に、竹薮があったからといわれる」

御徒頭 江戸幕府の職名。若年寄の支配に属し、御徒組を率い、江戸城および将軍の警固に任じた。

中小姓 ちゅうこしょう。小姓は武将の身辺に仕え、諸々の雑用を請け負う職種。中小姓は徒歩で随従する歩行小姓

牢人 主人を失い秩禄のなくなった武士。

稲生七郎右衛門屋敷 「地図➀」では橙色で、「➁現在の地図」では赤色で囲んだ家は稲生七郎右衛門の家です。

意外に近い 稲生屋敷から高田馬場までは徒歩で27分でした。駆け足の速度はほぼ2倍、約14分です。

最後に両者の人数を書いています。

| また、高田馬場の決闘に、村上は弟二人、浪人村上三郎右衛門と中津川祐範に助太刀を頼み五人、菅野は安兵衛、若党角田左次兵衛、草履取七助の四人。安兵衛の手記は、決闘の場所を馬場の西部としている。 |

なお、決闘前に自宅にいたという根拠も、全くどこにもありません。たとえば、池波正太郎氏の『堀部安兵衛』では、決闘前日は近くの林光寺に外泊したと書いています。同じ作者の『決闘高田の馬場』では、天竜寺の長屋から決闘に行ったと書かれています。住所でも外泊でも三年坂や本多横丁は全く出てきません。つまり、高田馬場の決闘で安兵衛は三年坂を通ったのは、ほぼ間違いなのです。

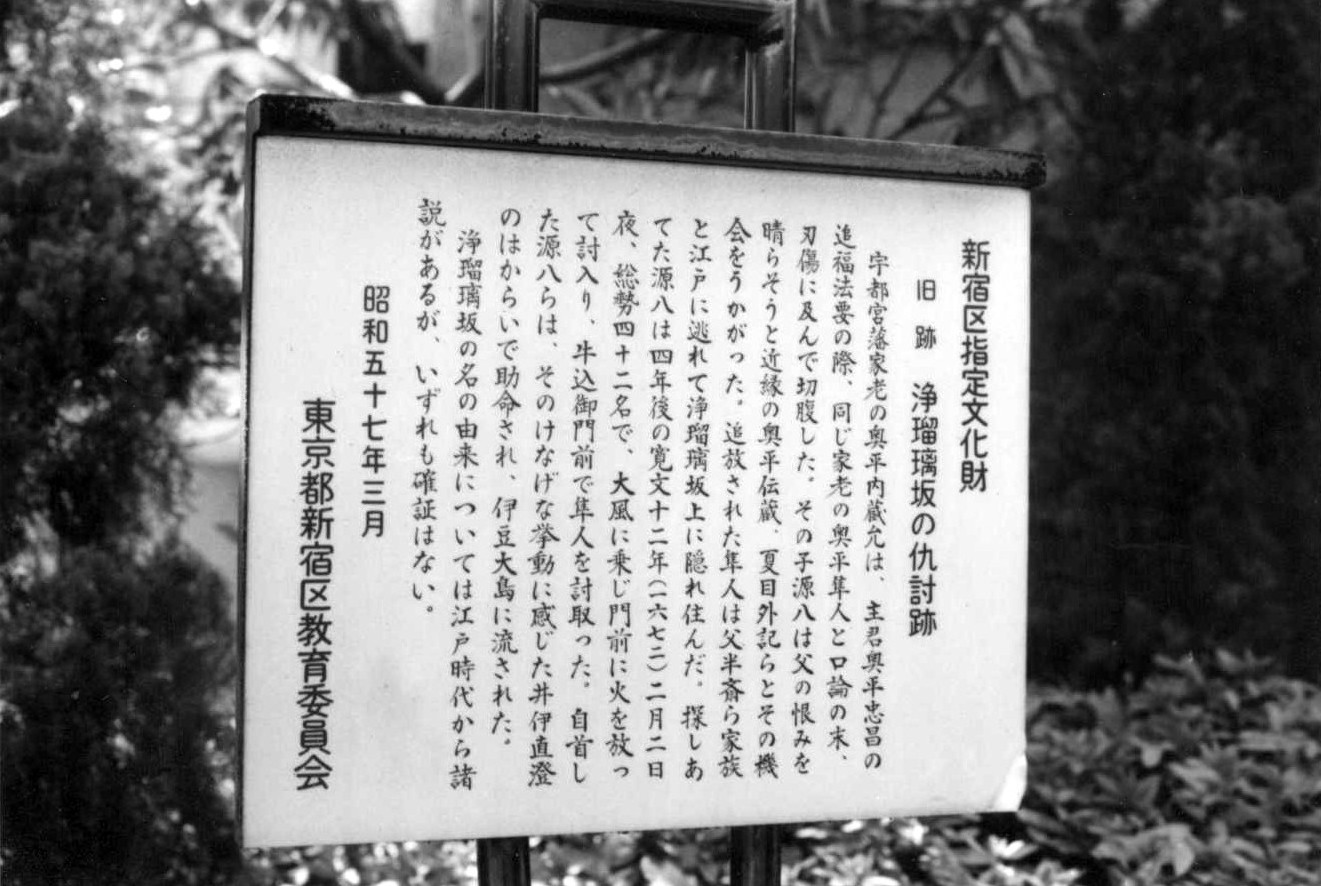

2020年11月、最近(でもないけれど)市谷鷹匠町の「浄瑠璃坂の仇討跡」は新しい案内標示板になっていました。でも、内容はほとんど何も変わりません。ただしこの標示板を取り巻く周囲を見回すと、マンションや大日本印刷のビルが沢山建築中でした。

Loading...

Loading...

「浄瑠璃坂の仇討跡」は赤い矢印で書かれていますが…

でも、決闘した戸田七之助邸は実際は遙かに巨大な場所でした(下図)。大日本印刷とおそらく同じぐらいの大きさだったと思っています。(大日本印刷はまだまだ大きくなっている)

平成28年の標識は…

宇都宮藩 現在のおおむね栃木県。

戒名の読み方 竹田真砂子氏が『浄瑠璃坂の討入り』(集英社、1999年)についてこう書いています。

「まず仇討ちに至るまでの経緯を、『中津藩史』に倣いつつ、いささか意訳してお伝えしておこう。

寛文8年(1668)2月19日、宇都宮藩奥平家の当主奥平忠昌が他界する。享年61歳であった。その折、位牌にしたためられた亡君の戒名の読み方が分がらなかった家老の一人である奥平隼人に対し、同じく家老職にある奥平内蔵允がすらすらと読み下してみせたことから事件は始まる」

源八 竹田真砂子氏によれば「その総大将源八は、弱冠15歳の若衆で人目を惹く美少年であった」といいます。

改易 江戸時代に侍に科した罰で、身分を平民に落とし、家禄・屋敷を没収する。

掃部守 行事に際して設営を行い、殿中の清掃を行う。

配流 流罪に処する。島ながし。

ちなみに、この標識が、1代古くなると、平成3年に発行したものとなります。ルビがなく、印刷は非常に見にくいけど、内容は同じです。

さらに昭和57年もありました。

|

新宿区指定文化財

旧 跡 浄瑠璃坂の仇討跡 宇都宮藩家老の奥平内蔵允は、主君奥平忠昌の追福法要の際、同じ家老の奥平隼人と口論の末、刃傷に及んで切腹した。その子源八は父の恨みを晴らそうと近縁の奥平伝蔵、夏目外記らとその機会をうかがった。追放された隼人は父半斎ら家族と江戸に逃れて浄瑠璃坂上に隠れ住んだ。探しあてた源八は四年後の寛文12年(1672)2月2日夜、総勢42名で、大風に乗じ門前に火を放って討入り、牛込御門前で隼人を討取った。自首した源八らは、そのけなげな挙動は感じた井伊直澄のはからいで助命され、伊豆大島に流された。

浄瑠璃坂の名の由来については江戸時代から諸説があるが、いずれも確証はない。 昭和57年3月 東京都新宿区教育委員会

|

田口重久氏の「歩いて見ました東京の街」05-11-24-3「浄瑠璃坂仇討案内板」 1984-10-18

納戸町はそもそも天龍寺の門前町(下図の青色)でした。下図で江戸時代の延宝年間(1673-1681年)です。この時代、将来の納戸町になる青色の町が三つありました。なお、納戸とは物置部屋で、服や調度類、器財など物品を収納します。また、天龍寺は天和3年(1683年)に火事で類焼し、新宿四丁目に引っ越しします。

町方書上(文政8年、1825。再版は新宿近世文書研究会、平成8年)では

|

町内里俗之唱

一 町内東之方北側片側町之所、里俗木津屋町与唱申候、年代不知、先年木津屋与申、太物、醤油類渡世仕候者罷在候ニ付、里俗右之如く唱候由

一 同中御徒町通南側、里俗竹町与唱申候、寛永十二亥年 天龍寺御用ニ付、被召上候跡竹薮ニ有之候場所故、竹町与唱候由

一 同所飛地、弐拾騎町続之所、里俗墓町与唱申候、天龍寺墓所ニ有之候由

一 同所裏通り、御細工町江隣り候処、表大門与里俗唱申候天龍寺大門有之候由申傅候

|

つまり、納戸町の東方は木津屋町、中御徒町(現在の中町)と同じ通りを竹町、飛地は墓町、御細工町と隣り合った通りを表大門と呼んでいます。

また、「市ヶ谷牛込絵図」(安政6年、1857年)では…

通りは表大門だけではなく、裏大門も出ています。さらに通りには木ヅヤ丁、タケ丁もでて、合計で3つの通りが出てきました。木ヅヤ丁は、木津屋丁に、タケ丁は竹丁に変えることができます。現在の言葉では木津屋路地、竹路地でしょうか。

新宿歴史博物館『新修新宿区町名誌』(平成22年、新宿歴史博物館)によれば、慶応四年(1868)、牛込御納戸町は「御」の字を削除して牛込納戸町に、明治44年(1911)牛込も省略し、納戸町となったようです。

さらに牛込中央通りの一部を通り、銀杏坂通り、中根坂、鼠坂は納戸町から出ます。以上をまとめて……。なお、士邸とは武士の邸宅です。

新蛇段々です。以前は、といっても昭和時代ですが、ここが袖摺坂だと思っていました。実は袖摺坂は大久保通りの北側で、別です。

なお、昭和6年の内山模型製図社編「東京市牛込区地籍図 地籍図」(内山模型製図社)をみてみると、将来の「新蛇段々」が地図の破線として描いています。つまり、昭和6年以降にできた坂なのです。

360°カメラでは道路を南から北に向かって下がっていきます。矢印を叩いてみてください。ひとつ先にでていきます。ここから袖摺坂まで歩いてみましょう。

Loading...

Loading...

下図は東京都都市整備局の地図です。この地図を実際に見てみましょう。最下部の「同意する」を選び、「新宿区」を選択、「都市計画情報」の「表示切替」から「都市計画道路」だけに✓をいれると下図がでてきます。大久保通りの道幅は、現在と比べて、南に拡大します。

『神楽坂まちの手帖』第10号(2005年)に建築家の三沢浩氏が小栗横丁を主体として書いています。氏は1955年、東京芸術大学建築科を卒業し、レーモンド建築設計事務所に勤務。1963年、カリフォルニア大学バークレー校講師。1966年、三沢浩研究室を設立、1991年、三沢建築研究所を設立しました。なお、(1)(3)も引用可能の分量に限って引用します。

|

神楽坂、坂と路地の変化40年

小栗横丁は20数年の間、自宅からの通勤路だった。だから最近のこの道の変遷には、驚きひとしおである。神楽坂に➀外堀通りから入り、➁理科大への➂田口生花店の角を左へ、そして古い石垣と➃志満金厨房の間を右に入る。そこから始まり、突き当たりの➄西條歯科で終わるゆるいカーブの続く、200m余の路地が小栗横丁と呼ばれる。石垣の所に元禄時代1700年頃の、江戸切絵図に小栗五大夫の屋敷が見える。文政の1800年代には、西條歯科の斜め前の➅丸紅若宮寮の場所にも小栗仁右衛門とあり、これも路地に名を残す一因ではなかったか。 |

外堀通り 皇居のまわりを一周する最大8車線の都道。

理科大 東京理科大学。新宿区神楽坂一丁目に本部を置く私立大学

田口生花店 正しくは田口屋生花店

志満金厨房 志満金はうなぎ割烹を主にする日本料理。厨房とはその調理室のこと

西條歯科 最西部にある歯医者

江戸切絵図 江戸時代から明治にかけてつくられた区分地図。

丸紅若宮寮 大手総合商社丸紅株式会社の共同宿舎。2001年には依然開設し、2010年には終了しています。

明治38年 泉鏡花旧居跡では、明治36年3月から明治39年7月まで住んでいたとのこと。この「泉鏡花・北原白秋旧居跡」は泉鏡花の旧居だといいます。

並びの家 道などの同じ側。神楽坂2丁目22番はかなり大きな場所です。その2軒に泉鏡花氏と北原白秋氏の2人がいたわけです。おそらく別の家に住んでいたのでしょう。

明治42年 北原白秋旧居跡では、明治41年10月末から明治42年10月まで住んでいたとのこと。

からたちの花 大正13年、「赤い鳥」で詞を発表。歌詞は「からたちの花が咲いたよ/白い白い花が咲いたよ/からたちのとげはいたいよ/靑い靑い針のとげだよ/からたちは畑の垣根よ/いつもいつもとほる道だよ/からたちも秋はみのるよ/まろいまろい金のたまだよ/からたちのそばで泣いたよ/みんなみんなやさしかつたよ/からたちの花が咲いたよ/白い白い花が咲いたよ」

外人教師館 地図によると「東京理科大学神楽坂客員宿舎」(右下)。その後、新宿区若宮町に移動しました。

つりしのぶ 釣り忍。竹や針金を芯にして山苔を巻きつけ、その上にシノブの根茎を巻き付けて、さまざまな形に仕立てたもの。

夏日写真館 以前は坂上を見て左側でした

ガス灯つき ガス灯つきの石の門に相当する門は思い出せないと、地元の人。下は商店会の街灯でした。

| 次の右折れの先は、➀藤原酒店と向き合って➁整美歯科、左は急坂を経ると➂加賀まりこさん宅へ抜ける。➃熱海湯前までは粋な飲食店が並び、そのうちの一軒は、やや広くなった通に店内から、客用の椅子を出して日向干し。この店の入口にはほぼ毎日、ふぐひれも干してあって、ひれ酒を誘った。熱海湯右の石段を登れば➄斉藤医院、突き当たりは履き物の「➅助六」の裏庭で、いつも池への水音が優雅。熱海湯前には煉瓦の階段がゆるく登る、手すりつきの路地があって、突き当たりには桜の古木が、すばらしい花を見せた。 さてこれから突き当たりまでが、小栗横丁の舞台。右側は黒塀が続いて、名だたる料亭があった。まず➆喜久月、続いて➇鷹の羽、その裏に接して➈重の井。重の井の入口は若宮八幡の通りで右に折れ、坂を登った突き当たりが、このあたりに君臨していた➉松ケ枝となる。もちろん小栗横丁ではないが、道の左右には仕出屋、芸妓置屋があった。 |

整美歯科 以前は「正しくは臼井歯科では? 非常に短命に終わった整美歯科か、名前だけを間違えて正しくは臼井歯科だったのでしょう」と書きましたが、しかし、昭和42年の『新修新宿区史』を見ると、整美歯科は確かにあったようです(参照は「新修新宿区史」で左端の電柱広告を)。

加賀まりこ かがまりこ。女優。生年は1943月12月11日。千代田区神田小川町に生まれ、神楽坂2丁目で大きくなった。フジテレビの『東京タワーは知っている』でデビュー。和製ブリジット・バルドーとも。

加賀まりこ かがまりこ。女優。生年は1943月12月11日。千代田区神田小川町に生まれ、神楽坂2丁目で大きくなった。フジテレビの『東京タワーは知っている』でデビュー。和製ブリジット・バルドーとも。

若宮八幡 鎌倉時代の文治五年秋、若宮八幡宮を分社した。図の「若宮町」よりもさらに南に存在。「出羽様下」通りと同じ。

仕出屋 注文に応じて料理をつくり届けることを業とする家

芸妓置屋 芸妓を抱えて、料亭・茶屋などへ芸妓の斡旋をする店。芸妓屋。芸者屋。置屋。

| ある夕刻、この道筋を帰ってきたが、花屋から石垣の角を曲がるあたりで、脂粉の香がひと筋流れているのを感じた。この小路は巾2~3m、しかも大きくカープしながら、時にはねじれるように曲がって先が見通せない。しかも次第にゆるく登る。脂粉の流れは左右に消えることなく、家並みに沿って続いていたが、熱海湯先で消えた。料亭には置き塩のある格子戸の入口と、黒塀にとりつけた小さな木戸がある。どの入口に入ったものか。 その格子戸を開けると、打ち水された坪庭、黒松が枝を延ばし、玄関は右か左に90度折れた所にあって、格子戸越しには全貌は見えないのが常。玄関の式台を上がると、右に折れて次の間、また90度折れて座敷に近づく。狭い敷地に小栗横丁から入り、奥行きを深くするための、日本流の入り方がそこに残っていた。植え込みに遣り水、踏み石、灯龍に灯、粋な庭には朝から手入れをする仲居さんの姿があり、一本ずつ格子を磨くのも仕事のうち。夕刻ともなると、ある入口には一流製鉄会社の黒い背広連、別の料亭では横山隆一等の漫画集団の姿も見た。三味線の高鳴る黒塀からは、経理関係の組合などが溢れ出したり。 |

置き塩 盛り塩。もりしお。塩を三角錐型や円錐型に盛り、玄関先や家の中に置く風習。縁起担ぎ、厄除け、魔除けの意味があります。

格子戸 格子を組んで作った戸。

木戸 街路、庭園、住居などの出入口で、屋根がなく、開き戸のある木の門。

打ち水 ほこりをしずめたり、涼をとるために水をまくこと。

坪庭 建物と建物との間や、敷地の一部につくった小さな庭。

式台 玄関の土間とホールの段差が大きい場合にその中間の高さに設けられる横板

遣り水 やりみず。水を庭の植え込みや盆栽などに与えること。

踏み石 通常は、玄関や縁側などにある、靴を脱ぎておく踏み台のような石。日本庭園にある飛び石。

灯龍 とうろう。日本古来の戸外照明用具。竹,木,石,金属などの枠に紙や布を張って,中に火をともす。

仲居 旅館や料亭などで客の接待をする女性。

横山隆一 漫画家。第2次世界大戦後『毎日新聞』に『フクちゃん』を1956年~71年まで連載。生年は1909年5月17日、没年は2001年11月8日。享年は満92歳。

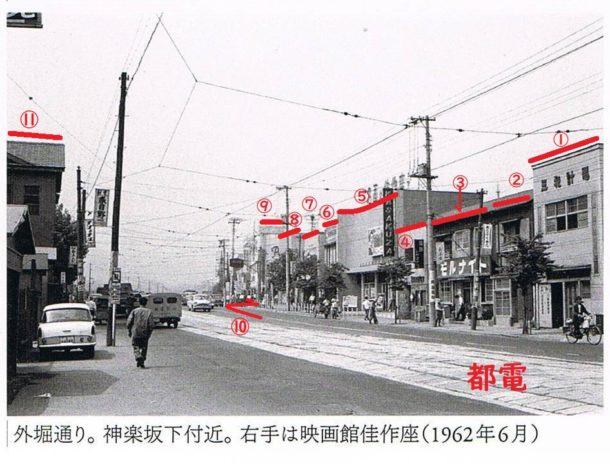

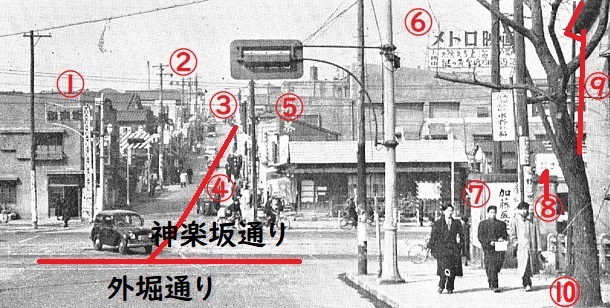

1960年代の外堀通りの神楽坂下交差点を見ていきます。これは以前の牛込見附交差点でした。「牛込見附の交差点から飯田橋にかけての外堀通り沿いは地味な場所でした」と地元の方。まず、昭和37年(1962年)、外堀通りに接する場所は、人は確かに来ない、でも普通の場所だったと思います。でも、ほかの1つも忘れないこと。まず写真を見ていきます。池田信氏が書いた「1960年代の東京-路面電車が走る水の都の記憶」(毎日新聞社。2008年)です。

➀ 三和計器 ➁ 三陽商会 ➂ モルナイト工業 ➃ ジャマイカコーヒー ➄ 佳作座 ➅ 燃料 市原 ➆ 靴さくらや ➇ 赤井 ➈ ニューパリーパチンコ ➉ 神楽坂上に向かって ⑪ おそらく神楽坂巡査派出所

綺麗ですね。さらに加藤嶺夫氏の「加藤嶺夫写真全集 昭和の東京1」(デコ。2013年)の写真を見ても、ごく当たり前な風景です。

おそらくこれは「土辰資材置場」を指していると思います。地図では❶でしょう。

➋はその逆から見たもの。

このゴミはどうしてたまったの。そこで、本をひもときました。

渡辺功一氏は『神楽坂がまるごとわかる本』(展望社、2007年)で

| 飯田濠の再開発計画 (略)飯田橋駅前には駅前広場がないことや、糞尿やごみ処理船の臭気で困ることなど指摘されていた。このことが神楽坂の発展を阻害しているのではないか。それらの理由で飯田濠の埋め立て計画がたてられた。 |

北見恭一氏は『神楽坂まちの手帖』第8号(2005年)「町名探訪」で

| かつて、江戸・東京湾から神田川に入る船便は、ここ神楽河岸まで遡上することができ、ここで荷物の揚げ下ろしを行いました。その後、物資の荷揚げは姿を消しましたが、廃棄物の積み出しは昭和40年代まで行われており、中央線の車窓から見ることができたその光景を記憶している方も多いのではないでしょうか。 |

ここで「臭気」や「廃棄物」が、ごみの原因でしょうか。地元の人は「飯田壕の埋め立てと再開発は、外堀通りに面している低層の倉庫街をビル街にしたら大もうけ、という経済的理由だと思います」と説明します。「神田川が臭かったというのは、ゴミ運搬のせいではなくて、当時の都心の川の共通点つまり流れがなく、生活排水で汚れていたからです」「飯田壕って昔から周囲を倉庫や建物に囲まれていて、あまり水面に近づける場所がないんです。近づいたら神田川同様に臭ったでしょう」

「廃棄物の積み出し」では「後楽橋のたもとと、水道橋の脇にゴミ収集の拠点があって住宅街から集めてきたゴミをハシケに積み替えていました。電車から見る限り、昭和が終わるぐらいまで使っていたように記憶します」

また、このゴミで飯田濠が一杯になっていたと考えたいところですが、それは間違いで、他には普通の堀が普通にあり、ゴミは主にこの部分(下図では右岸の真ん中)にあったといえると思います。他にもゴミはあるけど。

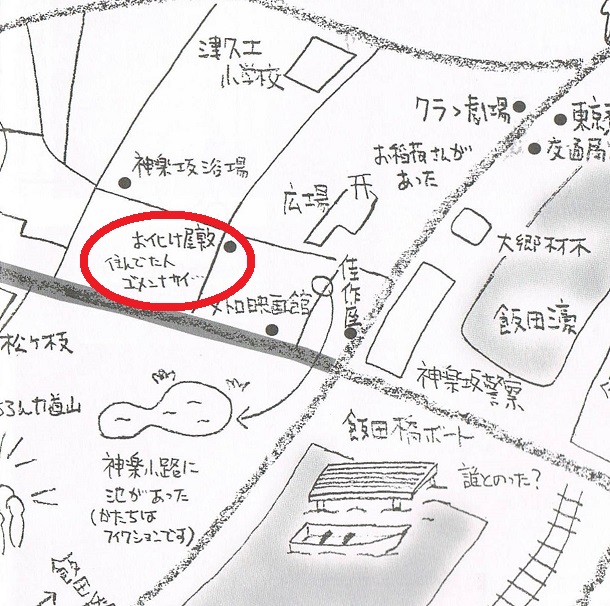

揚場町って、どんな町なんでしょうか。そこで、津久戸小学校PTA広報委員会の「つくどがみてきた、まちのふうけい」(新宿区立津久戸小学校、2015年)をまず広げてみました。これはPTA制作の簡単にわかる小冊子で、揚場町もこの学区なのです。「まちの風景」を開き、「津久戸町」はこの学校があるところ、揚場町はその隣町です。次は「牛込見附・飯田橋」。あれっ、でない。さらに次を見ましょう。「新小川町」「東五軒町、西五軒町」「神楽坂」「赤城元町・赤城下町」「白銀町」「矢来町・横寺町」「袋町」「若宮町・岩戸町」「市谷船河原町」、これで終わり。揚場町はどこでもない。なぜ、でないの?

2017年、ウィキペディアで揚場町の世帯数と人口は54世帯と105人。こんな小ささだったんだ。ちなみに、津久戸町のほうが小さくて98人。揚場町にはマンションがあるから、津久戸町に人口的には勝っている。しかし、揚場町には本当に大きな地域で、沢山の人がいるはずなのに、どうして少ないの? 標高が低い揚場町は倉庫と職場だけで、標高が高い地域では第一流の豪邸だけ、どちらも人口密度は低い。

つまり、揚場町の中に「山の手と下町」が同居していると、地元の方。以下は地元の方の説明です。

| 神楽坂は、よく「山の手の下町」と言われます。かつては城西地区で唯一の花街だったし、台地の上の住宅街に隣接して下町の賑やかさがあるからでしょう。それとは別の意味で山の手と下町の同居を感じさせるのが、神楽坂通りの裏手の軽子坂と揚場町です。 昭和50年ごろまで、牛込見附の交差点から飯田橋にかけての外堀通り沿いは地味な場所でした。地名で言うと西側は神楽坂一丁目と揚場町、東側は神楽河岸です。名画の佳作座の前を過ぎると人の往来がぐっと減り、あとは、いま「飯田橋升本ビル」になっている升本酒店の本店とか、反対側の材木商とか、自動車の整備工場とか、役所の管理用の建物とか。そのほか普通の人にはなじみがない建材や産業材の会社兼倉庫みたいなものが立ち並んでいました。そういえば一時期、大相撲の佐渡ケ嶽部屋が古い建物に入居していたこともありました。都心の大通りなのにオフィス街でも商店街でもなく、倉庫街みたいな感じでした。 神楽坂通りでは昭和40年代から、4-5階建てのビルがドンドンできていたんですが、外堀通り沿いは平屋か2階建てばかり。だから「メトロ映画」とか「軽い心」が飯田橋駅からよく見えたと言います。神楽小路の出口のギンレイホールに大きな看板がついたのも、前にある建物が低かったからです。 揚場町をちょっと入ったところの升本さんの倉庫は広場みたいになっていて、近所の子どもの遊び場でした。その先の路地の奥には生花市場がありました。割と早くに他の市場に統合されたのですが、もし今も残っていたら「市場横丁」なんて呼ばれたかも知れません。こういう場所でしたから、江戸時代に荷揚げ場があって、人夫が荷を担いでいたという歴史が納得できました。 |

城西地区 江戸城、現在の皇居を中心にして、西側の方角にある地域。6区があり、新宿区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区。

花街 遊女屋・芸者屋などの集まっている地域。遊郭。花柳街。いろまち。はなまち。

軽子坂と揚場町 下図参照。

牛込見附の交差点 現在は「神楽坂下」交差点

神楽河岸 下図参照。新宿区の町名で、丁目の設定がない単独町名。飯田橋駅の西側に位置する小さな町域があり、駅ビル「飯田橋セントラルプラザ」の建設のため、神楽河岸の形やその区境は変更している。

升本酒店の本店 酒問屋の升本総本店です。図の左側の「本店」は升本総本店のことです。

反対側の材木商 「大郷材木店」はラムラ建設で津久戸町に移転しました。「材木横丁」と呼んでいる場所です。

自動車の整備工場 神楽河岸の大郷材木店の北(右隣)にあって、1980年代には「ボルボ」という喫茶店を併設していました。残念ながら1965年の地図には載っていません。

役所の管理用の建物 地図を参照

佐渡ケ嶽部屋 おそらく部屋の建て替え中に、佳作座の先の「三和計器」の跡に仮住まいしていたようです。「三和計器」は、1985年9月、飯田橋駅前地区再開発で、千葉県船橋市に工場を移転し、「三和計器」のあとには、1988年に「神楽坂1丁目ビル」が完成しました。その間に佐渡ケ嶽部屋ができました。部屋は現在、千葉県松戸市で、それ以前は墨田区太平で稽古していました。

生花市場 飯田生花市場です。花市場は建物の隣の何もないところが本来の場所で、そこに切花の入った大きな箱を並べて取引します。

| そんな倉庫街が、軽子坂を上りはじめると一変します。坂の左側に佐久間さんのお屋敷。右には升本さんの広大な本宅。坂の上の、いまノービィビルが建っているところには石造りの立派な洋館がありました。ここが誰の持ち物か忘れられていて、あまりに生活感がないので、失礼ながら「お化け屋敷」と呼ばれていました。その周辺も50坪、100坪といった庭付き一戸建てばかりで、今ほど土地が高くなかったにせよ、庶民には高嶺の花でした。 少し大げさかも知れませんが、現場労働の「下町」と名声・財力の「山の手」が鮮やかに隣接していた。それが軽子坂であり、揚場町だと思うのです。今は再開発が進みましたが、それでも揚場町の「山の手」部分のお屋敷町の面影が、わずかに残っています。 |

升本さんの広大な本宅 下図を参照。

石造りの立派な洋館 これは鈴木氏の邸宅だといいます。安居判事の邸宅とも。「住宅地図」では1970年、更地になり、1973年、駐車場になっています。「神楽坂まちの手帖」12号の「神楽坂30年代地図」では

| 津久戸小学校から仲通りに向かう左側の「セントラルコーポラス」。初期の分譲住宅で、中庭と半地下の広い駐車場のあるぜいたくなつくりは、マンション(豪邸)という呼ぶにふさわしい。当時、ここに住むこと自体にステータスがありました。もともとは石黒忠悳・石黒忠篤という名士の豪邸だったようです。 神楽坂に縁の深い政治家に田中角栄がいます。その生涯の盟友であった二階堂進は、セントラルコーポラスにずっと住んでいました。入り口にポリスボックスがあり、警備の巡査が常駐していました。二階堂さんは自宅のほかにマスコミ用の部屋を借りていたそうで、政治部の記者が常時、出入りしていたと聞きます。そうした記者が神楽小路の「みちくさ横丁」あたりでヒマつぶしをしていたので、こんな話が地元に伝わるのです。 セントラルコーポラスの並びには警察の官舎があるのですが、ここには署長クラスでないと住めないのだとウワサで聞いています。やはり高級住宅の名残りなんでしょう。 揚場町の「下町」部分、外堀通り沿いは、すっかりビルが建ち並びました。ただ神楽坂の入り口に近い一丁目にはパチンコ「オアシス」はじめ、低層の建物が残っています。そこも再開発の計画が動き出したと聞きます。いずれ高い建物が建てば、裏通りになる神楽小路やみちくさ横丁も大きく姿を変えるでしょう。 |

仲通り 正確には神楽坂仲通り。

セントラルコーポラス マンション。築年月は1962年10月。地上6階。面積帯は80㎡~109㎡台。

石黒忠悳 子爵・医学博士・陸軍軍医総監。西洋医学を修め、大学東校(のちの東大医学部)の教師。その後、陸軍本病院長、東京大学医学部綜理心得、軍医総監、貴族院議員。生年は弘化2年。没年は昭和16年。享年は97歳。シベリアを単騎横断した福島安正氏が陸軍軍医寮の空家を無料で借りられるよう世話をしたことがあるという。

石黒忠篤 忠悳の長男。農林官僚、政治家。東京帝大卒。15年農相。農業団体の要職を歴任。戦後、農地改革を推進。「農政の神様」といわれた。生年は明治17年。没年は昭和35年。享年は76歳。

名士の豪邸 最初の地図で「石黒邸」

二階堂進 昭和21年、衆議院自民党議員。田中角栄の腹心。昭和47年、第1次田中内閣で官房長官。のち党の副総裁などを歴任。昭和51年のロッキード事件では灰色高官。生年は明治42年10月16日。没年は平成12年2月3日。享年は90歳。

警察の官舎 警視庁神楽坂荘。築年月は1978年2月。4階建。

新宿区史という名前の本があります。この区史、最も古くは昭和30年に編纂され、以降、40周年、50周年、新宿時物語(60周年)、新宿彩物語(70周年)と並んでいます。

戦後に初めて世に出た「新宿区史」(昭和30年)は新宿区の地理、歴史、現勢を3章でまとめ、特に歴史は詳細です。そのうち「市街の概観」を見ると、「神楽坂」として写真4枚が出ています(右図。拡大可)。では、この4枚を撮った場所はわかりますか。正解を書いてしまいますが、1枚目では牛込橋近くに立って、神楽坂下交差点を見下ろした写真。さらに坂上も見えています。2枚目は神楽坂上から坂下に下る写真、と、ここまでは簡単ですが、3枚目は地元の人に助けてもらってようやくわかりました。これは巨大料亭の松ヶ枝の通用門なのです。4枚目は小栗横丁の中央部だと思っています。さらに10数か所は地元の人に教えてもらいました。

では、1枚目から見ていきます。

①神楽坂 大きな地名のビルボード。

③看板 おそらく「三菱銀行」

③トラック 向こう向きのトラック

④自動車 こちら向きの自動車。昭和30年は対面通行でした。

⑤茶 昭和27年には「東京円茶」、昭和35年から昭和42年までは「神楽堂パン」、同年「不二家」になりました。

⑥メトロ映画 昭和27年から昭和42年まで存在しました。メトロはメトロポリスの略で、首都や大都市のこと。その後、数店に変わり、平成28年(2016年)以降はドラッグストア「マツモトキヨシ」です。なお、写真を撮った日に上映中だったのは「燃える上海」と「謎の黄金島」(ともに公開日は1954年)。

⑦加藤医院 袋町7番地の産科。旧出版クラブ隣の西側。以前は診察していましたが、現在はなにも出ていません。

⑧さくらや靴店 昭和27年は焼け野原。さくらや靴店は昭和37年から少なくとも昭和59年まではあり、平成2年までに東京トラベルセンタ-に。

⑨神楽坂警察 明治26年、ここ神楽河岸に移転。昭和35年(1960年)、牛込早稲田警察署と合併し、牛込警察署に改称し、南山伏町に新築移転。

➉桜の木 悪いことも起こしました。細かくは牛込駅リターンズで。

2枚目の写真です。

①富士見町教会 堀の向こうには富士見町教会。その手前は牛込門の石垣。

②時計 エスヤ時計店。昭和27年の火災保険特殊地図でも時計屋。昭和12年は煙草店。昭和40年は大川時計。現在は大川ビル

③増田 増田屋肉店。昭和27年と昭和40年も精肉屋。昭和12年は不明。現在は「肉のますだや」

④せともの セト物 太陽堂。昭和27年と昭和40年でも陶器屋。昭和12年は小料理。現在も太陽堂

⑤薬店 山本薬店。昭和27年と昭和40年でも同じ。昭和12年では丸山薬店。現在は「神楽坂山本ビル」

⑥ヒデ美容室 ヒデ・パーマ。昭和27年と昭和40年でも同じ。昭和12年では日原屋果物店。現在は「神楽坂センタービル」

⑦太鼓(山車) 沢山の子供が太鼓を引いています。お祭りでしょう。

⑧猫診療所 電柱広告の一種ですが、袋町20番地にあった「山本犬猫病院」。

3枚目です。

①松ヶ枝 かつて若宮町にあった大料亭。広さは「駐車場も含めて400坪」。「自民党が出来た場所」という。現在はマンションの「クレアシティ神楽坂若宮町」

②通用門 通用門は正門から北西に6~7メートル離れてあった。御用聞きは通用門から入った。

③壁を削る この角が狭くて車が曲がれない。壁を少し削りとって、へこませた。

④寿司作 一番奥のチラリと人が見えているのが寿司作。

➄秋祭りの飾り 若宮八幡の秋祭りの飾りが2つ。季節は9月ごろ。この飾りは今も全く同じデザイン。

➅芸妓置屋 芸妓を抱えて、料亭・茶屋などへ芸妓の斡旋をする店。

➆駐車場 黒塗りの木戸から大きく開く構造になっていた。

4枚目です。

何も手がかりがありませんが、西條医院は小栗横丁の西端にあって、内科、小児科、不明な科、歯科の病院でした。現在は「西條歯科」。さらに、この右前端にもまだ道があるようで、T字路のように見えます。他にも「カーブが始まり、先の方の道が細くなるのは熱海湯のあたりから」、「看板は道の角に置くタイプなので、路地があるように思われる」と地元の人。つまり「お蔵坂」が始まるあたりではといいます。

昭和30年は溝をおおう板、つまり、どぶ板がどこにもあります。洗い物や野菜を洗って流すだけで、その他は何も流してはいけません。現在は下水用のモノならなんでも受けます。なお、3枚目を見ると、板はなく、どぶだけがそのまま見えています。

岡本綺堂氏の小説「半七捕物帳」です。1917年、氏はシャーロック・ホームズに影響を受けて、日本最初の岡っ引捕り物「半七捕物帳」を執筆。それから1936年までの20年にわたり断続的にこの捕物帳を発表しています。

これは「半七捕物帳」の「帯取の池」の最初の部分です。ここで出てくる「帯取の池」は市ヶ谷の月桂寺の西側にありました。でも、それってどこ? 本当にあるの?

| 「今ではすっかり埋められてしまって跡方も残っていませんが、ここが昔の帯取の池というんですよ。江戸の時代にはまだちゃんと残っていました。御覧なさい、これですよ」 半七老人は万延版の江戸絵図をひろげて見せてくれた。市ヶ谷の月桂寺の西、尾州家の中屋敷の下におびとりの池という、可成り大きそうな池が水色に染められてあった。 「京都の近所にも同じような故蹟があるそうですが、江戸の絵図にもこの通り記してありますから嘘じゃありません。この池を帯取というのは、昔から斯ういう不思議な伝説があるからです。勿論、遠い昔のことでしょうが、この池の上に美しい錦の帯が浮いているのを、通りがかりの旅人などが見付けて、それを取ろうとしてうっかり近寄ると、忽ちその帯に巻き込まれて、池の底へ沈められてしまうんです。なんでも池のぬしが錦の帯に化けて、通りがかりの人間を引寄せるんだと云うんです」 |

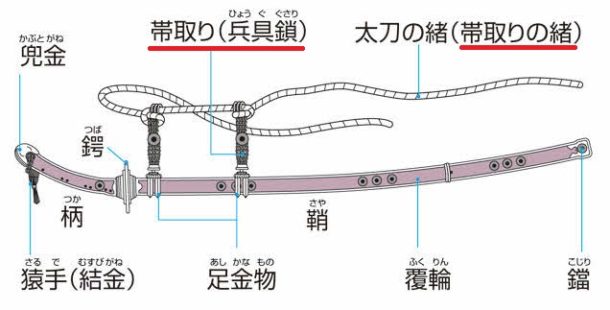

帯取 おびとり。太刀を腰につけるための紐。

万延版の江戸絵図 以下は国際日本文化研究センターの「萬延江戸図」(1860年)です。中央部に月桂寺が描かれています。その西の「尾張ドノ」は現在の東京女子医科大学です。

現在の地図で、中央下の赤黒色の地図マーカーが「正覚山月桂寺」。

大きそうな池 残念ながら「萬延江戸図」の附近では池は書いていません(上図)。万延元年「礫川牛込小日向絵図」(1860年)には月桂寺そのものがありません。嘉永7年「牛込市谷大久保絵図」(1854年)では月桂寺の中に多分青い瓦葺きの建物数棟がありました(下図)。でも、池があるのかは、不明です。青色を拡大すると瓦だと思います。また尾刕(=尾張、尾州)殿には池は描いていません。

京都の近所 秋里籬島氏の『都名所図会』(安永九年、1780年)では「帯とり池。広沢のひがしなり、路のかたはらにくぼみたる所あり、是なり。むかしはいと深くて、此池の霊帯と化して人を取りしとぞ」と書かれています。場所は左上の青い地図マーカーで。現在は「弁慶池」となっていました。

故蹟 古跡。歴史に残るような有名な事件や建物などがあったあと。遺跡。旧跡。古址

錦 様々な色糸を用いて織り出された絹織物の総称

| 「大きい錦蛇でも棲んでいたんでしょう」と、わたしは学者めかして云った。 「そんなことかも知れませんよ」と、半七老人は忤らわずに首肯いた。「又ある説によると、大蛇が水の底に棲んでいる筈はない。これは水練に達した盗賊が水の底にかくれていて、錦の帯を囮に往来の旅人を引摺り込んで、その懐中物や着物をみんな剥ぎ取るのだろうと云うんです。まあ、どっちにしても気味のよくない所で、むかしは大変に広い池であったのを、江戸時代になってだんだんに狭められたのだそうで、わたくしどもの知っている時分には、岸の方はもう浅い泥沼のようになって、夏になると葦などが生えていました。それでも帯取の池という忌な伝説が残っているもんですから、誰もそこへ行って魚を捕る者も無し、泳ぐ者もなかったようでした。すると或時、その帯取の池に女の帯が浮いていたもんだから、みんな驚いて大騒ぎになったんですよ」 |

錦蛇 にしきへび。ニシキヘビ亜科のヘビの総称。インド・東南アジア・オーストラリア・アフリカの熱帯地方に約20種。全て無毒。

水練 水泳の練習。水泳の技術。水泳の名人。

帯取の池はあったのでしょうか? 嘉永7年「牛込市谷大久保絵図」に青い絵がありますが、これは瓦葺きの屋根でしょう。現在の私は、この池は岡本綺堂氏が小説のため作り出したものだと思っています。

これは泉鏡花氏の『婦系図』(1907年、明治40年)前篇「柏家」45節で、中心人物のうち3人(小芳、酒井俊蔵、早瀬主税)が出てくる有名な場面です。「否、私が悪いんです…」と言う人は芸妓の小芳で、ドイツ文学者の酒井俊蔵の愛人。小芳から「貴下」と呼ばれた人は主人公の書生で以前の掏摸、早瀬主税。「成らん!」と怒る人はドイツ文学者の酒井俊蔵で、主税の先生です。

もちろん酒井俊蔵のモデルは尾崎紅葉氏、早瀬主税は泉鏡花氏、小芳は芸妓の小えんです。

小芳が「否…」といった言葉に対して、文学者の酒井は芸妓のお蔦を早瀬の妻にするのは無理だといって「俺を棄てるか、おんなを棄てるか」と詰問します。

| 「否、私が悪いんです。ですから、後で叱られますから、貴下、ともかくもお帰んなすって……」 「成らん! この場に及んで分別も糸瓜もあるかい。こんな馬鹿は、助けて返すと、婦を連れて駈落をしかねない。短兵急に首を圧えて叩っ斬ってしまうのだ。 早瀬。」 と苛々した音調で、 「是も非も無い。さあ、たとえ俺が無理でも構わん、無情でも差支えん、婦が怨んでも、泣いても可い。憧れ死に死んでも可い。先生の命令だ、切れっ了え。 俺を棄てるか、婦を棄てるか。 むむ、この他に言句はないのよ。」 |

| (どうだ。)と頤で言わせて、悠然と天井を仰いで、くるりと背を見せて、ドンと食卓に肱をついた。 「婦を棄てます。先生。」 と判然云った。其処を、酌をした小芳の手の銚子と、主税の猪口と相触れて、カチリと鳴った。 「幾久く、お杯を。」と、ぐっと飲んで目を塞いだのである。 物をも言わず、背向きになったまま、世帯話をするように、先生は小芳に向って、 「其方の、其方の熱い方を。もう一杯、もう一ツ。」 と立続けに、五ツ六ツ。ほッと酒が色に出ると、懐中物を懐へ、羽織の紐を引懸けて、ずッと立った。 「早瀬は涙を乾かしてから外へ出ろ。」 |

悠然 ゆうぜん。物事に動ぜず、ゆったりと落ち着いているさま。悠々。

猪口 ちょく。日本酒を飲むときに用いる陶製の小さな器。小形の陶器で、口が広く、底は少し狭くなる。

幾久く いくひさしく。いつまでも久しい。行く末長い。

懐 ふところ。衣服を着たときの、胸のあたりの内側の部分。懐中。

羽織 はおり。和装で、長着の上に着る丈の短い衣服。

夏目漱石が通った市谷の小学校はどこにあったのでしょうか。

北野豊氏の『漱石と歩く東京』(雪嶺文学会、2011年)では…

| 1876年、養父母の離婚が成立し、養母とともに実家へ引き取られた漱石は5月から市ヶ谷小学校へ通うようになった。当時は市谷柳町交差点を少し南へ行った、市谷柳町16番地にあった。家から1km余の距離である。 現在の市ヶ谷小学校(新宿区市谷山伏町)とは別系統で、愛日小学校(新宿区北町)の前身になる。愛日小学校は1880年、吉井小学校(1870年創立。市谷加賀町16番地)と漱石の通った市ヶ谷小学校(1874年創立)が合併し、現在地につくられたものである。 1878年4月、市ヶ谷小学校を卒業した漱石は、錦華学校小学尋常科に入学した。 |

「漱石は5月から市ヶ谷小学校へ通うようになった」と書いてありますが、実は「市ヶ谷学校」が正しく、「小」は不要です。では、もう1つ。「市ヶ谷学校」の場所は、本当に市谷柳町16番地なのか、それとも柳町69番地か、山伏町2番地なのか、どうなのか、という問題です。ここで柳町69番地と山伏町2番地は、荒正人氏の『漱石研究年表 増補改訂』(集英社、1984年)にでています(下線は私がつけたもの)。

| 明治九年(1876)10歳 ★5月30日(火)(不確かな推定)、戸田学校下等小学校第四級を修了したかもしれぬ。 ★6月頃(推定)、市が谷学校(牛込区市が谷山伏町2番地、現・新宿区市が谷山伏町)の下等小学第三級に転校したかも知れぬ。同窓に、島崎友輔(柳塢)・桑原喜一・山口弘一・篠本二郎・中川某(不詳)らいて親しく交わる。 脚注 |

はじめに「柳町69番地」はまず違います。当時の地図を見ても、柳町には48番地が最大でした。柳町69番地はありえません、では「山伏町2番地」はどうでしょうか。

唐澤るり子氏の「モノが語る明治教育維新 第27回-双六から見えてくる東京小学校事情 (5)」(三省堂、2018年8月)では「明治7年に開校した『市ヶ谷学校』は、明治8年に生徒増加のため市谷柳町(現・新宿区市谷柳町)の民家を買収し移転しました」と書いてあります。

新宿区愛日小学校の歴史では「明治7年3月23日、第一大学区に第四番公立小学 市ヶ谷学校が開校される(市谷柳町16)」と書き、また、新宿区の『新宿区史 資料編 区成立五〇周年記念』(新宿区、1998年)でも下図となり、同様です。

どうも市谷柳町16が正しいようです。でも、わからない場合も残っている。その場合、聞いてみます。唐澤るり子氏にこの質問をお送りしました。以下はその回答です。

| 市ヶ谷学校に関してですが、私の調べによれば明治7年3月に市ヶ谷山伏町に開校、明治8年4月1日に生徒増加のために市谷柳町16番地の民家を買収、移転したとなります。 漱石が戸田学校から市ヶ谷学校下等小学第3級に転校したのは、明治9年5月から10月の間ですから、「6月頃(推定)、市が谷学校(牛込区市が谷山伏町2番地)」とありますが、この時期には移転しており、山伏町とは考えられないと思います。 三省堂のブログは出典を明記しておりませんが、開校に関しては『小学校の歴史Ⅲ』(倉沢剛著)、移転に関しては『新宿区教育百年史』を参考にしております。 |

なるほど。市谷柳町16番地の民家を買収し、漱石も柳町16番地の小学校に通っていたんですね。

[漱石雑事] 武田勝彦氏の『漱石の東京』(早稲田大学出版部、1997年)です。この伝記はかなりほかの本とは違ったところがあります。つまり、細かいことが重要なのです。特に「それから」の中心は市電です。東京市には市電が市内に縦横に張り巡られていて、したがって、市電を知らないと、この本の問題もよくわからないとなってしまいます。

武田勝彦氏の生年は1929年5月4日、没年は2016年11月25日。享年は満87歳でした。

|

和良店の坂道 小説「それから」は、明治42年6月27日から10月14日まで、110回にわたって東京・大阪の『朝日新聞』に連載された。初版は春陽堂(明治43年1月1日)から刊行された。この作品の主要な舞台は、牛込台、小石川台、そしてその間を流れる江戸川べりである。また、赤坂台の青山もこの作品の主大公の実家があるので見逃せない。下町では、銀座、木挽町、神田が登場する。また、当時は汐留の新橋停車場が東京の中央駅であったので、主人公もここに足を運ぶことがある。 |

書生 学問を身につけるために勉強をしている人。他家に世話になって、家事を手伝いながら勉学する人。

藁店 原義は「わらを売る店」。槌田満文編「東京文学地名辞典」(東京堂出版、1997)では「藁店は牛込区袋町(新宿区袋町)と肴町(新宿区神楽坂五丁目)のあいだ、地蔵坂(藁坂)下の狸俗名」

金杉 東京都台東区金杉でしょうか。不明です。なお、至文堂編集部の『川柳江戸名所図会』(至文堂、昭和47年)では「もっとも藁店というのは他にもあって、たとえば筋違橋北詰の横丁も藁店という。それはここで米相場が立っていたからだという」。筋違橋は神田川にかかる万世橋の前身です。

袋町三番地と四番地 正確に言えば、牛込館(現在はリバティハウスと神楽坂センタービル)が建っていた場所は袋町3番地だけでした。

| 代助の借家は藁坂の上の袋町に、三千代の借家は金剛寺坂、または安藤坂を昇り詰めた小石川表町の高台に設定されている。この設定の仕方に注意してみたい。単に漱石が自分の住んだことのある地域を無雑作に選んだと見倣してよいだろうか。現在でも、この二つの地域を結ぶ便利な交通機関は発達していない。山水の形状が、それを阻害している。 漱石は代助と三千代を両方の高台に住まわせることで、二人の逢う瀬の難しさを高めようとしたのではなかろうか。これは無意識な操作であったかもしれない。特に、心臓の悪い三千代に急坂を登り降りさせ、それで躰に変調を招くことで、代助の同情を深める。 「それから」の執筆された明治42年の夏から秋にかけて、いわゆる東京鉄道時代の市電は、延長につぐ延長で、市内は刻一刻と便利になっていった。しかし、三千代が代助の家に行く電車は、それほど便利ではなかった。一つは小石川表町から春日町に出る。ここで乗り換え、水道橋まで行く。さらに、外濠線に乗り換え、牛込見附で下車する。ここから神楽坂を昇り、さらに一息ついで、地蔵坂を昇る。か弱い三千代には、かなりの強行軍だ、もう一つの道は、往路だけには便利だと思う。金剛寺坂か安藤坂を降り、大曲まで歩く。ここから市電で飯田橋に行き、乗り換えて牛込見附に出る。あとは徒歩である。戦前の牛込肴町を知っている読者だと、三千代が水道橋か飯田橋から角筈行に乗って、牛込肴町で下車すれば、神楽坂の急坂を避けることができたと思われるかもしれない。ところが、飯田橋-牛込柳町間の市電が開通するのは、大正元年暮のことであって、三千代の頃には工事中であった。 |

一つ 以下は図を書いていますから、それを参考してください。黒の実線や点線は当時何本があった市電の線路、黄色は徒歩で、赤色の実線は市電で動いた距離。青はそれぞれの借家です。

牛込見附 市電の駅です。国鉄(現在のJR)の駅は牛込駅でしたが、1928年(昭和3年)から飯田橋駅にかわりました。

牛込肴町、角筈、牛込柳町 下図を参照。

[硝子戸]

[漱石の本]

[漱石雑事]

尾崎紅葉氏は自分の日記を書き、特に明治34年1月から36年10月までを『十千万堂日録』として発表しています。

この泉鏡花氏の事件は1903年(明治36年)4月に起こりました。鏡花氏が将来妻になる芸者すずを落籍し、同棲します。しかし、この件で紅葉氏は鏡花氏を叱責し、すずとの訣別を要求しました。紅葉氏から見たこの事件は『十千万堂日録』に書かれています。

| 明治36年4月14日 夜風葉を招き、デチケエシヨンの編輯に就いて問ふ所あり。相率て鏡花を訪ふ。(䁥妓を家に入れしを知り、異見の為に趣く。彼秘して実を吐かず、怒り帰る。十時風葉又来る。右の件に付再人を遣し、鏡花兄弟を枕頭に招き折檻す。十二時頃放ち還す。 疲労甚しく怒罵の元気薄し。 |

| 夜、小栗風葉を招いたが、口述の編集について聞いてきたい所があったからだ。2人ともに連れ会って、泉鏡花を訪ねた。愛する芸者を家に入れたとを知ったからだ、鏡花の過ちをいさめ、同意させたいと思ったが、知らないと言い張り、真実を吐かなかった。私は怒って帰った。十時になって、風葉もやってきた。右の件につき、再度、鏡花の兄弟を枕頭に招き、厳しく諫言した。十二時頃、放ち還す。疲労は甚しく、怒りののしる元気は薄い。 |

紅葉氏は訣別を要求したのでしょう。さて、泉氏はどうするのか、本文を読む限り、はいといったとは書いていません。

十千万 とちまん。非常に数や量の多いこと。巨万

明治36年 1903年

デチケエシヨン dictation、口述。門弟たちが紅葉氏を慰めるため企画した短篇集「換菓篇」のこと。

䁥 親愛な、親密な、愛する。

異見 自分の思うところを述べて、人の過ちをいさめること。他の人とは違った考え。異議。異論。

趣く 従う。同意する。同意させる。

折檻 強くいさめること。厳しく諫言すること。

怒罵 どば。怒りののしること。

| 明治36年4月15日 風葉秋声来訪。鏡花の事件に付き、之より趣き直諌せん為也。夜に入り春葉風葉来訪、十一時迄談ず。 |

読む限り、紅葉氏は部下の風葉氏や秋声氏からも再考してほしいといわれたようです。その後、夜の11時頃までかかって、あれこれを話し合ったようです。

| 明治36年4月16日 夜鏡花来る。相率て其家に到り、明日家を去るといへる桃太郎に会ひ、小使十円を遣す。 |

二日後、桃太郎(すず、将来の鏡花の妻)は家から離れることになったようです。別れるとははっきり書いていません。

桃太郎 日本の芸者。桃太郎は芸者時代の名前。泉鏡花の妻、泉すず。旧姓は伊藤。生年は1881年(明治14年)9月28日、没年は1950年(昭和25年)1月20日。享年は満68歳。

十円 明治38年ごろ、小学校の先生の初任給は10~13円、大銀行の大卒の初任給は35円でした。当時の10円は今でいう10万円ぐらいだと、このホームページで。

伊集院静氏の「『夏目君、君のボートの腕前はどんなもんぞな?』(子規)」(シグネチャー、2020年)です。

| 昨秋から新聞に小説を執筆していて、主人公が明治、大正期に活躍した夏目漱石ということもあり、漱石の生まれ育った牛込や、浅草界隈を散策することが多くなった。 丁度、長く仕事場にしていたお茶の水のホテルから、神楽坂の丘の上にあるホテルに移ってしばらくして、連載小説の執筆がはじまった。 漱石の誕生、幼少、少年時代から書きはじめることになったのだが、百五十年前の話であるから、遠い時間を想像するのだが、さしてそれが遠い日のことではないのは、七、八年前、漱石と同時代に生きた正岡子規のことを書いた経験で、幕末、明治はつい昨日のことでもあるという考え方ができるようになっていた。 |

新聞 日本経済新聞

小説 2019年9月11日から伊集院静氏の「ミチクサ先生」が始まりました。

お茶の水のホテル おそらく「山の上ホテル」

神楽坂の丘の上にあるホテル おそらく「アグネス ホテル アンド アパートメンツ東京」

連載小説 伊集院静氏の「ミチクサ先生」が『日本経済新聞』で始まりました。

書いた経験 伊集院静氏の「ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石」(講談社、2013)です。

| 新しい仕事場になった神楽坂から、漱石の誕生した牛込坂下はすぐ近くである。 漱石記念館も静かで、思惟するには良い所であった。 散策する場所を、物語の主人公が歩いていたり、赤ん坊の時なら、泣いていたりしていたのだろう、と想像するのは楽しいものだ。 漱石は生まれてすぐ実母が高齢だったので、乳を貰わねばならず、里子に出された。里子に出された先が古道具屋だった。姉が心配になって夕刻見に行くと、夜店の商売道具を陳列した坂の隅に寵に入れられた弟がいたというので、あわてて抱いて帰ったという。その夜店のあった内藤新宿にも、夕刻行ってみたが、今はマンションになっていた。同じく乳を与えたのが、今、毘沙門天のある大通りの前の煎餅屋の隣りの二階に髪結いの店があり、そこの女房であったらしい。昼間出かけた折、今は焼鳥屋になっている二階をしばらく眺めていた。 どんな目をした、どんな赤児が、乳母の乳を飲み、満腹になるとどんな顔で眠っていたのだろうか、と想像した。 |

牛込坂下 「牛込坂」という坂はありません。漱石が誕生した場所は「早稲田前交差点」から「夏目坂」をのぼりかけた所です。また、誕生した坂は夏目坂です。『夏目漱石博物館』(石崎等・中山繁信、彰国社、昭和60年)の想像図を使うと夏目家は赤色で囲まれた場所でした。

すぐ近く 「夏目漱石誕生の地」(新宿区喜久井町1番地)から「神楽坂下交差点」までは徒歩で約28分もかかります。また「夏目漱石誕生の地」から「アグネスホテル」までは徒歩で同じく約28分です。

漱石記念館 正しくは「新宿区立漱石山房記念館」です。

実母 母ちゑは数え年42歳でした。

先 荒正人氏の『漱石研究年表 増補改訂版』(集英社、昭和59年)によれば、慶応3年、

| 二月中旬、または下旬(不確かな推定)、母乳不足も原因となり、生後ただちに四っ谷の古道具屋に里子にやられる。源兵衛村(豊多摩郡戸塚村宇源兵衛村、現・新宿区戸塚)の八百屋ともいわれる。里子にやられる前後に、神楽坂の平野理髪店の主婦から貰い乳をする。 |

姉 夏目鏡子述、松岡譲筆談の『漱石の思い出』(角川書店、1966年)では

| (四っ谷の古道具屋は)毎夜お天気がいいと四谷の大通りへ夜店を張る大道商人だったのです。 ある晩高田の姉さんが四谷の通りを歩いていますと、大道の古道具店のそばに、おはちいれに入れられた赤ん坊が、暗いランプに顔を照らしだされて、かわいらしく眠っております。近よってみると紛う方なくそれが先ごろ里子にやった弟の「金ちゃん」なのです。何がなんでもおはちいれに入れられて大道の野天の下に寝せられているのはひどい。姉さんはむしようにかわいそうになつて、いきなり抱きかかえて家へかえつて参りました。が一時の気の毒さで連れ帰って来てはみたものの、もともと家には乳がありません。そこでお乳欲しさに一晩じゆう泣きどおしに泣き明かす始末に、連れて来た姉さんは父からさんざん叱られて、しかたなしにまたその古道具屋へかえしてしまいました。こうして乳離れのするまで古道具屋に預けておかれました。 高田の姉 「高田の姉」とは漱石の腹違いの二番目の姉にあたり、房です。 |

その夜店 漱石が夜店に関係したのは、四谷で里子になった時だけです。生まれたときからすぐに里子になり、実家に戻った年月は不明ですが、一年ぐらいでしょうか。続いて内藤新宿北裏町の塩原昌之助の養子になりましたが、時期は明治元年ごろからでした(他の説もあり)。「内藤新宿に夜台があった」と「四谷に夜台があった」とは同一ではありません。「内藤新宿に養父母が住んでいた」のほうが正しいと思います。

内藤新宿 江戸時代に設けられた宿場の一つで、新宿区新宿一丁目から二丁目・三丁目の一帯。荒正人氏の『漱石研究年表 増補改訂版』(集英社、昭和59年)の中に梅沢彦太郎氏の「夏目漱石の遺墨」『日本医事新報』(第929号、発行は昭和15年6月15日)によれば

| 漱石さんは五歳の頃、古道具屋へ里子に遣られた。それは自分が母親に連れられて神樂坂の毘沙門さんの緣日に遊びに行つたら、金ちやんが籠に入って、がらくた道具と一緒に緣日に出てゐたといふので、それは先生が末子で、除りに母親が年をとってから出来たので世間體を恥ぢて里子にやられたもので、その古道具屋は、先生を連れては、淺草、四谷、神樂坂と轉々として夜店を出してをつたものらしく、それでがらくた道具を列べた傍の籠の中に先生を蒲團にくるんで置いてをつたものであります。 それで、金ちゃんが笊に入つてゐると言つてをつたので、廣森の母親は漱石先生一家とも交際があったものだから、早速、これを先生の御両親にも傅へた。それで、先生の御一家でも驚かれて、寒いのに、夜店にがらくた道具と一緒に並べておかれてはといふので、遂に引取つて、實家から小學校にも上り、それで小學校時代から先生とずつと友達だつたと廣森は私に話してゐました 浅草、四谷、神楽坂 この3か所には夜店が出ています。 |

同じく乳を与えた 荒正人氏の『漱石研究年表 増補改訂版』(集英社、昭和59年)によれば、慶応3年、

| 母親は乳が出なかったので、神楽坂の毘沙門天(日蓮宗鎮護山護国寺、現・新宿区神楽坂五丁目三十六番)前の平野という床屋(髪結)の先代(または先々代)の主婦から乳を貰う。(鏡・昭和三年)これは、森田草平が漱石から直接聞いている。漱石は直矩から聞いたものと思われる。里子に出される前後らしいが、後であったとも想像される。 |

「古老の記憶による関東大震災前の形」『神楽坂界隈の変遷』(新宿区教育委員会、昭和45年)では「床ヤ・平の」と書いてあります。

煎餅屋 「毘沙門せんべい 福屋」です。以前は「履物・三河屋」でした。

隣りの二階 「神楽坂界隈の変遷」によれば、居酒屋「伊勢藤」の方が正しいでしょう。「隣りの二階」ではなく「向こう隣りの家で1階」でした。

焼鳥屋 「神楽坂 鳥茶屋」です。当時は「魚國」でした。

| その髪結いのあった場所から五分も歩いた所に地蔵坂という坂があり、その坂の途中に、『和良店亭』という寄席小屋があり、漱石は四、五歳から姉や兄に連れられて寄席へ行っていた。 子供が寄席へ? と思われようが、江戸中期に全盛を迎えた寄席小屋は、町内にひとつの割合いで店を出していた。子供も父親や家の贔屓の役者、噺家の楽屋へ遊びに行き、菓子等をもらっていた。その『和良店亭』のあった坂道に立つと、一高の学生になった漱石が子規と二人で寄席見物に出かけた姿を思い、何やら楽しい気分になった。 |

地蔵坂 神楽坂通り5丁目から光照寺に行く坂。地域名は藁店。

和良店亭 江戸時代からの牛込で一番の寄席。寄席は閉店し、明治39年に「牛込高等演芸館」が新築されました。

四、五歳 矢野誠一氏の『文人たちの寄席』(文春文庫)では

| 江戸の草分けと言われる名主の家に生まれた夏目金之助漱石は、子供時代を牛込馬場下で過ごすのだが、まだ十歳にみたぬ頃から日本橋瀬戸物町の伊勢本に講釈をききに出かけたという。娯楽の少なかった時代の名家に育った身にとっては、あたりまえのことだったのかもしれない。 |

荒正人氏の『漱石研究年表 増補改訂版』(集英社、昭和59年)によれば、明治2年、数え年3歳で、

| 12月20日(陰暦11月18日)(推定)、『桃山譚』の「地震の場」の初日を養父昌之助に連れられて観に行く。(最初の記憶)(小森隆吉) |

と書かれています。

姉や兄に連れられて 八歳になる前の漱石は養子で、養父母のもと、一人っ子として生活しました(荒正人著『漱石研究年表 増補改訂版』集英社、昭和59年)。漱石が四、五歳の時に「姉や兄に連れられ」たという経験はおそらくありません。

[漱石雑事]

[漱石の本]

[硝子戸]

平成28年に架け直した看板。所在地は区の説明では、9・10・11番地ですが、佐渡谷重信氏の『抱月島村滝太郎論』では9番地と書いてあります。歴史博物館に聞いた理由は「そう決めたから」ということ。う~ん。9、10番地を買って、一部を9番地に変えたのです。正しくは以下に掲載しました。

Loading...

Loading...

スペイン風邪 現在はA型インフルエンザウイルス(H1N1亜型)

田口重久氏の「歩いて見ました東京の街」の「芸術倶楽部跡 <新宿区横寺町 11>」では

この中央の空地が以前の芸術倶楽部の跡でした。

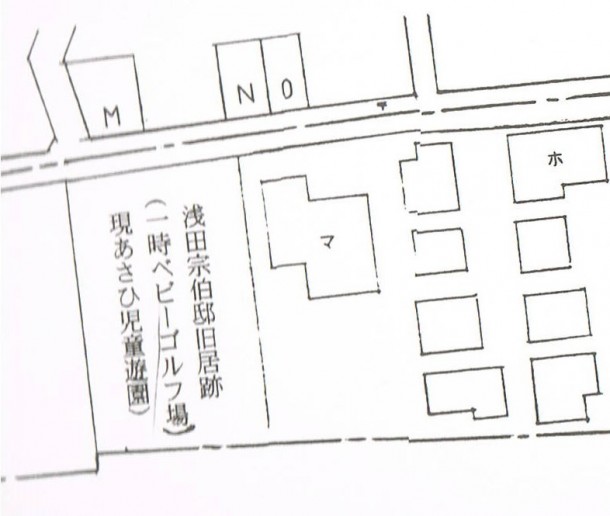

新宿区立図書館資料室紀要の『神楽坂界隈の変遷』(新宿区立図書館、1970)の「神楽坂界隈の風俗および町名地名考」には牛込横寺町に住んでいた漢方の名医、浅田宗伯氏のことが出ています。まず、生年は文化12年5月22日(1815年6月29日)。享年は明治27年(1894年)3月16日でした。

この『神楽坂界隈の変遷』では「明治になっても依然として慈姑頭に道服を着て、長棒の桐の駕籠に乗って診療廻りをして歩いた」そうです。この慈姑頭は、束髪ともいい、髪はクワイの芽に似ていることから付きました。江戸時代、医者などの髪の結い方で、頭髪を剃らず、すべて後頭部に束ねたものです。道服とは道士の着る衣服、袈裟、僧衣で、先生は礼服である十徳という上着を着用していました。

また、幕末には浅田宗伯は横浜駐在中のフランス公使レオン・ロッシュの治療に成功します。

| 宗伯はロッシュを詳しく診察します。 そして、左足背動脈に渋滞があるのを発見する。その渋滞は、脊柱左側に傷が原因と見極めます。 傷の原因をロッシュに問うと、18年前に戦場で何回も落馬したことがあるという。 で、脊椎を詳しく診ると、脊椎の陥没が2か所あるとわかった。 この診断に基づき、宗伯が薬を調合し治療を行うと、なんと、ロッシュを苦しめたあの腰痛が、たった1週間でピタリと治ってしまったのです。 (ねずさんのひとりごと。「漢方医学と浅田宗伯」)

|

浅田宗伯は、徳川将軍家の典医となり、維新後には、皇室の侍医として漢方をもって診療にあたっています。漢方医の侍医は最後の医者だといいいます。

また、浅田飴も浅田宗伯の名前から来ています。浅田飴を作った人は堀内伊三郎氏ですが、「よこてらまち今昔史」では氏は浅田宗伯の駕篭かき(浅田飴によると書生)をしていたそうです。浅田から水飴の処方を譲り受けて、浅田飴を売り出しました。

「よこてらまち今昔史」(新宿区横寺町交友会 今昔史編集委員会、2000年)でも浅田宗伯のことは半ページだけですが出ています。

| 横寺町には明治四年(一八七一年)から大正十三年頃まで、現在の英検(旧旺文社本社)敷地の東端付近、五十三番地に住んでいた。 宗伯は容貌魁偉で酒好きであったが、医業の傍ら医学医史、史学、詩文等数多くの書を著わしたが、浅田家ではその散佚を恐れ、一括して東大図書館に寄贈した。また宗伯は幕府時代から千両医者としての名声があり、明治四年(一八七一年)五十七歳のとき、牛込横寺町に移って以来診察治療を請負う者が引きも切らず、浅田邸付近は順番待ちの患者が休む掛け茶屋が幾軒もできたとのことである。漢洋医競合の時勢のなかで宗伯は塾を開いて門弟の養成にも力を尽くした。 ところで浅田宗伯と浅田飴とのことであるが、浅田飴の製造元の堀内家は、長野県上伊那郡青島村の出身で、明治十九年四代伊三郎のとき家は破産し、夫婦で上京、伊三郎は浅田家の駕篭かきとなり、妻は青物売りをしていたが、宗伯はこれを励まして金と三種類の薬の処方を与えて独立させた。その処方のひとつが「御薬さらし飴」である。夫婦は水飴製造販売に全力を注ぎ、明治二十二年神田鍋町に浅田飴本舗を構えたのが起こりである。 |

散佚 さんいつ。散逸。まとまっていた書物・収集物などが、ばらばらになって行方がわからなくなること。散失。

掛け茶屋 道端などに、よしずなどをかけて簡単に造った茶屋。茶店。

この「御薬さらし飴」こそが後の「浅田飴」になっていきます。

夏目漱石氏は「吾輩は猫である」の中でこう書いています。

| 主人の小供のときに牛込の山伏町に浅田宗伯と云う漢法の名医があったが、この老人が病家を見舞うときには必ずかごに乗ってそろりそろりと参られたそうだ。ところが宗伯老が亡くなられてその養子の代になったら、かごがたちまち人力車に変じた。だから養子が死んでそのまた養子が跡を続いだら葛根湯がアンチピリンに化けるかも知れない。かごに乗って東京市中を練りあるくのは宗伯老の当時ですらあまり見っともいいものでは無かった。こんな真似をして澄していたものは旧弊な亡者と、汽車へ積み込まれる豚と、宗伯老とのみであった。 主人のあばたもその振わざる事においては宗伯老のかごと一般で、はたから見ると気の毒なくらいだが、漢法医にも劣らざる頑固な主人は依然として孤城落日のあばたを天下に曝露しつつ毎日登校してリードルを教えている。 |

山伏町 新宿区の東部に位置する町名。全体としては主に住宅地として利用する。浅田宗伯は山伏町に住んではいない。

葛根湯 かっこんとう。主要な活性成分は、エフェドリンとプソイドエフェドリン。発汗作用を強め、また鎮痛作用があるという

アンチピリン 最初のすぐれた合成解熱薬。 内服でアンチピリン疹(ピリン疹)という皮膚疹を起こすことがあり、現在は使わない。

旧弊 古い考え方やしきたりにとらわれている状態

亡者 金銭や色欲などの執念にとりつかれている人

孤城落日 こじょうらくじつ。孤立無援の城と、西に傾く落日。勢いが衰えて、頼りないこと

リードル reader。リーダー。読本。アルファベットの習得と単語の発音から、さらに初等教育課程・中等教育課程を教えた。

かごについては、薬箱を持たせた供を連れて歩く徒歩医者と、より格式があり、駕籠を使用する乗物医者に分けられたようです。駕籠は町奉行から許可を得た御免駕籠でした。

正宗白鳥氏が書いた「神楽坂今昔」には、氏が大学生になって、初めての春、こんな体験をしています。

| 馴れない土地の生活が身體に障つたのか、熱が出たり、腸胃が痛んだり、或ひは脚氣のやうな病狀を呈したりした。それで近所の醫師に診て貰つてゐたが、或る人の勸めにより、淺田宗伯といふ當時有名であつた漢方醫の診察をも受けた。その醫者の家は、紅葉山人邸宅の前を通つて、横寺町から次の町へうつる、曲り角にあつたと記憶してゐる。見ただけでは若い西洋醫者よりも信賴されさうな風貌を具え、診察振りも威厳があつた。生れ故郷の或る漢方醫は私の文明振りの養生法を聞いて、「牛乳や卵を飮むやうぢや日本人の身體にようない。米の飯に魚をうんと食べなさい。」と云つてゐたものだ。 淺田宗伯老の藥はあまり利かなかつたようだが、「米の飯に魚をくらへ」と云つた田舎醫者の言葉は身にしみて思ひ出された。 |

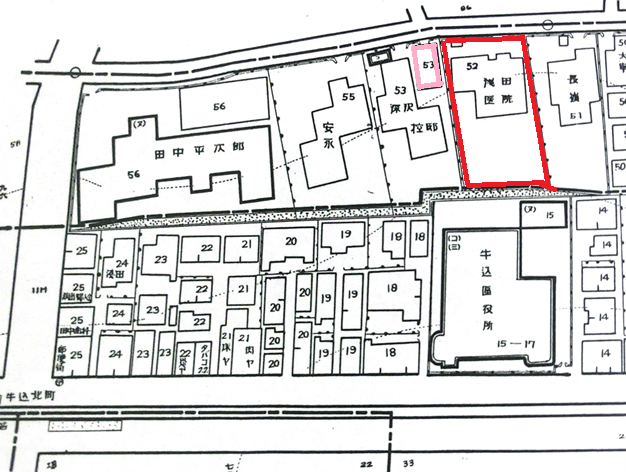

住んだ場所は『神楽坂界隈の変遷』や『よこてらまち今昔史』によれば、横寺町53番地でした。昭和12年の「火災保険特殊地図」で赤い中央は「浅田医院」になっています。左上は52で、つまり横寺町52番地では、といぶかるのも当然ですが、いつの間に変わったのか、分かりません。それとも、となりの家(桃色)が53なので、53は外来だったのでしょうか。あるいは、『神楽坂界隈の変遷』や『よこてらまち』が単に間違ったのでしょうか。明治20年の地図も浅田宗伯邸がでていますが、番号はわかりません。

「よこてらまち今昔史」では「浅田医院」は現「あさひ児童遊園」だと描いています。昭和12年の「火災保険特殊地図」では、ここは赤色の横寺町52番地でした。

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

平成28年、新しく説明文がでました。これは新しいものです。なお「十千萬堂」は、この説明文では「とちまどう」となっていますが、やはり「とちまんどう」でしょう。ここだけは「とちまんどう」としています。

|

新宿区指定史跡

尾 崎 紅 葉 旧 居 跡

所 在 地 新宿区横寺町47番地

指定年月日 昭和60年3月1日

新宿区教育委員会

|

Loading...

Loading...

なんと神楽坂5丁目の右側はこれで終わりです。代わりに右側は「袋町」になります。

では、神楽坂5丁目の左側は? 「上海ピーマン」は安いと有名。店舗が小さいのも有名。

さらに散髪屋と懐石料理店「真名井」があります。残念ながら閉店。16年2月に「神楽坂 鳥伸」に。

石鐵ビルの前身は小林石工店。

かつての小林石工店。安政時代からやっていましたが、閉店。

以上、神楽坂5丁目の左側です。これからは「袋町」です。袋町は豊嶋郡野方領牛込村と呼びました。この地の寄席「和良店」には江戸後期、写し絵の都楽や、都々逸坊扇歌が進出しています。寄席文化が花開いた場所なのです。

最初は「肉寿司」。

以前は八百屋「丸喜屋」でした。いつも野菜や果物でいっぱいになった店舗でした。

続いて、イタリア料理店のAlberini。

鳥竹の魚河岸料理・鳥料理、そのマンションの奥には「インタレスト」や「temame」など3軒。

ブティック・ケイズは婦人服の店兼白髪ファッション。へー、NHKの「ためしてガッテン」にも出ていたんだ。平成12年の「着やせ術」についてでています。

このブティック・ケイズが入るリバティハウスと、フランス料理のカーヴ・ド・コンマ(これも閉店)が入る隣の神楽坂センタービルは昔は1つの建物でした。昔は和良店から、藁店・笑楽亭、牛込高等演芸館、牛込館に変わりました。別に項を変えて書きます。

坂本歯科も今も続き、「ギャルリー煌」はギャラリーブティックでしたが、閉店に。現在は彫刻家具「良工房」になりました。

また、反対側にはヘアーの専門店「ログサロン」。昔は都館支店と呼び、明治、大正、昭和初期の下宿で、たくさんの名前だけは聞いたことがある文士達が住んでいました。

標柱もたたっています。

| 地蔵坂(じぞうざか) |

| この坂の上に光照寺があり、そこに近江国(滋賀県)三井寺より移されたと伝えられる子安地蔵があった。そこにちなんで地蔵坂と呼ばれた。また、藁を売る店があったため、別名「藁坂」とも呼ばれた。 |

ここで標柱の上と下をみておきます。

さらに上に上がって光照寺、反対側には同じ標柱があります。

2013年6月7日→2019年5月23日

中町の最東部に手作り肉まん「フル オン ザ ヒル」があります。肉まんの大きさは五十番の半分弱ですが、実は神楽坂一番の美味しさ。そこの壁に「神楽坂文芸地図」があります。小さい文章で、一枚にぎっしり書き込んであります。

では、文芸地図をどうぞ。拡大できます。十分、読めます。

矢来町の大部分は旧酒井若狭守の下屋敷でした。

矢来という言葉は、竹や丸太を組み、人が通れない程度に粗く作った柵のことです。正保元年(1644年)、江戸城本丸が火災になったときに、第3代江戸将軍の家光はこの下屋敷に逃げだし、御家人衆は抜き身の槍を持って昼夜警護したといいます。以来、酒井忠勝は垣を作らず、竹矢来を組んだままにしておきます。矢来は紫の紐、朱の房があり、やりを交差した名残りといわれました。

江戸時代での酒井家矢来屋敷を示します。なお、酒井家屋敷の右上端から左上端(牛込天神町交差点)までを、俗に矢来下といっています。

明治5年、早稲田通りの北部、つまり12番地から63番地までの先手組、持筒組屋敷などの士地と、1番地から11番地までの酒井家の下屋敷を合併し、牛込矢来町になりました。下図は明治16年、参謀本部陸軍部測量局の「五千分一東京図測量原図」(複製は日本地図センター、2011年。インターネットでは農研機構)。酒井累代墓なども細かく書いています。

明治18年ごろは下図。池があるので、かろうじて同じ場所だと分かります。何もない荒れた土地でした。なお、以下の地図は『地図で見る新宿区の移り変わり』(新宿区教育委員会、昭和57年)を使っています。

明治28年頃(↓)になると、番号が出てきて、新興住宅らしくなっていきます。1番地は古くからの宅地(黄■)、3番地は昔は畑地。7番地(水色■)は長安寺の墓地だったところ。8、9番地(赤■とピンク■)は山林や竹藪、11番地は池でした。それが新しく宅地になります。

3番地には字として旧殿、中の丸、山里の3つができます。旧殿は御殿の跡(右下の薄紫■)、中の丸は中の丸御殿の跡(右上の濃紫■)、山里は庭園の跡(左の青■)でした。

11番地は庭園で、ひたるがいけ(日下ヶ池)を囲んで、岸の茶屋、牛山書院、富士見台、沓懸櫻、一里塚などの由緒ある建物や、古跡などがありました。将軍家の御成も多かった名園でした。 矢来倶楽部は9番地(ピンク■)にあり、明治二十五年頃に設立しました。

最後に現代です。矢来町ハイツは日本興業銀行の寮からみずほ銀行社宅になっていきます。

牛込中央通りを見た360°写真。上下左右を自由に動かすこともできます。正面が矢来ハイツ。

Loading...

Loading...

都筑道夫氏は早川書房が発行する「エラリイ・クイーンズ・ミス テリ・マガジン」の編集長を勤めた後、昭和34年、作家生活に入りました、本格推理、ハードボイルド、ショート-ショートと活躍。平成13年(2001年)に「推理作家の出来るまで」で日本推理作家協会賞賞。

都筑道夫氏は早川書房が発行する「エラリイ・クイーンズ・ミス テリ・マガジン」の編集長を勤めた後、昭和34年、作家生活に入りました、本格推理、ハードボイルド、ショート-ショートと活躍。平成13年(2001年)に「推理作家の出来るまで」で日本推理作家協会賞賞。

この『推理作家の出来るまで』は『ミステリマガジン』に連載したものですが、ここではフリースタイル刊(上巻、2000年)から取っています。新宿区山吹町の羽衣館という映画館の思い出を描いたものです。

|

羽衣館の優勝旗

江戸川橋の交叉点から、矢来へのぼるだらだら坂の八合目あたりに、玉沢という運動具店が、昭和五十年の現在もある。私の子どものころには、居まわりにビルディングがなかったから、四階建だか、五階建だかのこの玉沢運動具店は、ひときわ目立ったものだった。 |

Loading...

Loading...

筑土八幡神社は新宿区筑土八幡町2-1にある、今や小さい神社です。

戦前の神社は昭和20年の戦災で焼失しました。

築土山に鎮座す。明治5年村社に列せられた。東京市公園課。東京市史蹟名勝天然紀念物写真帖. 第二輯。大正12年

しかし、「田村虎蔵先生顕彰碑」を始め、登録有形文化財の「石造鳥居」、指定有形民俗文化財の「庚申塔」があり、文化財となると巨大な空間です。

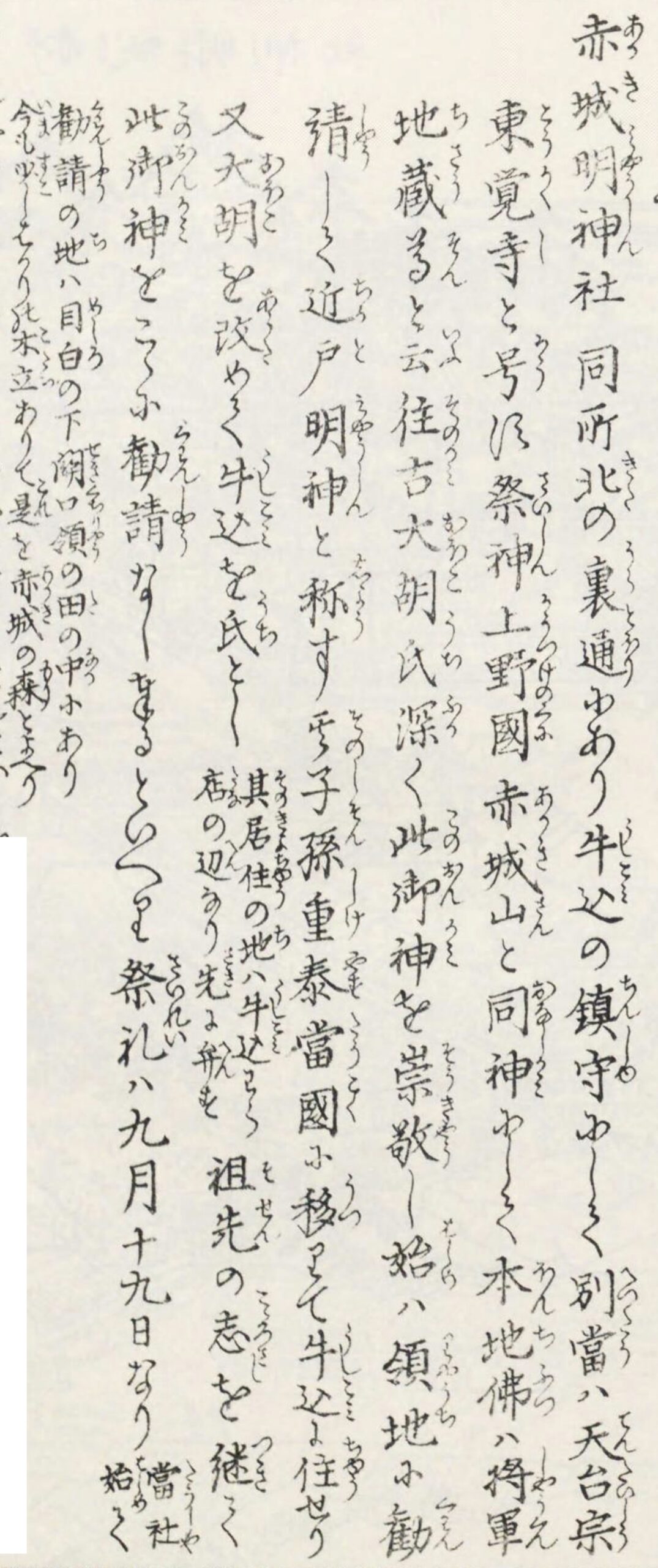

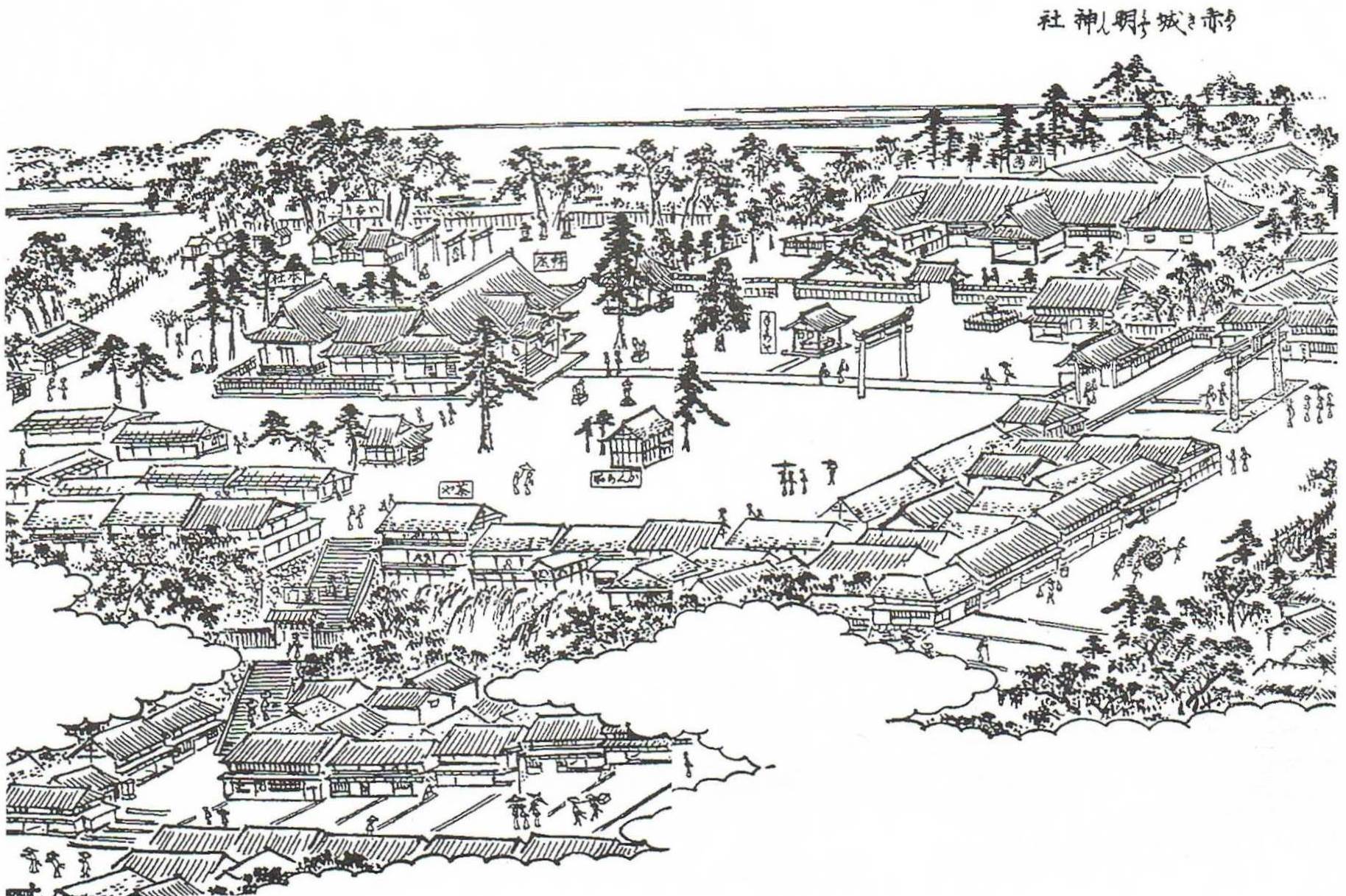

まず筑土八幡神社の由緒について。天保年間に斎藤月岑氏が7巻20冊で刊行した「江戸名所図会」では

|

築土八幡宮 津久土明神の宮居に竝ぶ地主の神にして、別當は天台宗松霊山無量寺と号す。祭神応神天皇、神功皇后、仲哀天皇、以上三座なり。相傳ふ、嵯峨天皇の御宇、この地に一人の老翁住めり。常に八幡宮を尊信す。或時、當社の御神、この翁が夢中に託して、永くこの地に跡を垂れ給はんとなり、老翁奇異の思ひをなす、その翌日一松樹の上に、瑞雲靉靆して、旌旗の如くなるを見る。(松霊山の号こゝに発ると云ふ。)時に一羽の白鳩來つて、同じ樹間にやどる。郷人翁が霊夢を聞きて、直ちにこの樹下に瑞籬を繞らして、八幡宮と崇む、遙の後慈覺大師東國遊化の頃、傳教大師彫造し給ふ所の阿彌陀如来を本地佛とし、小祠を經始す、其後文明年間、江戸の城主上杉朝興、社壇を修飾し、此地の産土神とすといふ。(或書にいふ、當社の地は往古管領上杉時氏の壘[トリデ]の跡にして、時氏の弓箭を以て八幡宮に勸請なし奉ると云々)

|

| [現代語訳]津久戸明神と並ぶ土地の神で、別当は天台宗松霊山無量寺という。祭神は応神天皇・神功皇后・仲哀天皇の三柱。伝承によると、嵯峨天皇の時代、この地に一人の老人がいた。常に八幡宮を信仰していたが、ある時、当社の神が老人の夢に現れ、永くこの地に自らの跡を残すように告げた。翌日、松の木の上に瑞雲がたなびき旗のように見えた。松霊山の山号は、これに由来する。この時 一羽の白鳩が飛んで来て松の枝にとまった。里人たちは老人の夢の話を聞き、松の木の下に玉垣をめぐらして八幡宮として祀った。その後、慈覚大師が東国遊歴の頃、伝教大師が彫った阿弥陀如来を本地仏として祠が建てられ、さらに文明年間(一四六九~八七)江戸城主上杉朝興が社殿を整え、この地の鎮守とした。一説に、この場所は昔、関東管領上杉時氏の城館があり、時氏の弓矢を八幡宮に奉納したという。(多くは新宿区歴史博物館『江戸名所図会でたどる新宿名所めぐり』平成12年から) |

江戸名所圖會。東京都立図書館

「江戸名所図会」の上図では、筑土八幡は右、築土神社は左の神社です。現在は右側の筑土八幡しか残っていません。左側の築土神社は千代田区九段に移動し、かわって小玉製作所やカトリックの修道院などがやって来ました。

筑土八幡(右)と築土神社(左) 東京市編「東京案内 下巻」(裳華房、1907) 121-123頁/484

「新撰東京名所図会」第42編(東陽堂、1906)では

| 筑土八幡神社は筑土八幡町七番地卽ち筑土山に鎮座す。表門は石柱にて銅製の注連をかけ。石磴の中段に石の鳥居あり。筑土八幡神社と題する銅額を掲ぐ。享保十一年丙午建る所にして。從四位下行豊前守丹治眞人黑田直邦と銘せり。山上に株の松あり。千年松といふ株の遺蘖なりとて。ここにも注連を張りぬ。社殿は土蔵造りにて。格天井。拝殿には大なる弓と箙とを掛け右の方に獅子頭を安じ。筑土八幡神社の扁額を打たり。殿前の石獅には文化七庚午年八月吉日。石燈篭には寛政十二庚申八月十五日とあり。左には梅右には櫻を植へぬ。 |

| [現代語訳]筑土八幡神社は筑土八幡町七番地、つまり周辺の高台を「筑土山」といったが、ここに鎮座している。表門は石柱で銅製のしめなわをかけ、石段の中段には石の鳥居がある。筑土八幡神社という銅額を掲げている。銘は、享保十一年、従四位下行豊前守の丹治眞人黒田直邦。山上に株の松があり、千年松という株がでている。ここにもしめなわを張っている。社殿は土蔵造りで、天井は格天井、拝殿には大なる弓と矢を掛け、右の方に獅子頭をおいた。筑土八幡神社の横長の額がある。殿前の石獅には1810年8月吉日、石燈篭には1800年8月15日と書いてある。左には梅、右には桜を植えた。 |

石磴 せきとう。石段。石の多い坂道。

中段 今も下から48段目

享保十一年 1726年

黒田直邦 上野沼田藩主。寛文6年(1666年)生れ。享保8年(1723年)奏者番。同20年(1735年)3月歿。享年は70歳

遺蘖 蘖は切り株や木の根元から出る若芽。余蘖。

格天井 太い木を井桁状に組み、上に板を張った天井

箙 えびら。矢を入れて右腰につける武具。うつぼ(靫・空穂・靭)は矢を携帯する筒状の容器。

扁額 門戸や室内に掲げる横に長い額

文化七庚午年 1810年

寛政十二庚申 1800年

境内には由来も書いてあります。

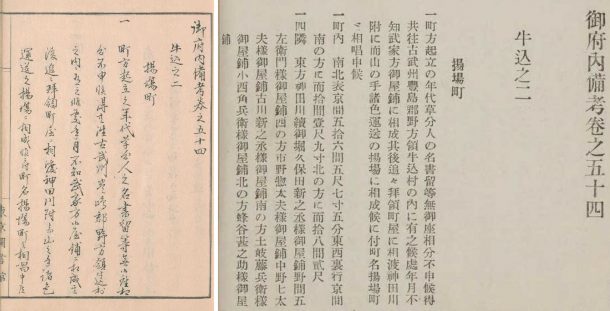

揚場町は新宿区北東部にある町名で、飯田濠に面した荷揚げ場があったので、この名前になりました。

文政9年(1826年)の「町方書上」の揚場町です。「相」という言葉が出てきますが、「相成る」「相変わらず」と同じで、意味は「語勢や語調を整える。意味を強める」ものです。

|

牛込揚場町

一 御城ゟ亥之方ニ當り、凡弐拾七町程

一 町方起立之年代、草分人之名書留等無御座相分り不申候得共、往古武州豊嶋郡野方領牛込村之内ニ有之候處、年月不知武家方御屋鋪ニ相成、其後追々拝領町屋ニ相渡、神田川附ニ而山之手諸色運送之揚場ニ相成候ニ付、町名揚場町与相唱申候

|

|

[現代語訳]牛込揚場町

一 江戸城からは北西の方角で、およそ3kmぐらい

一 町成立の年代や成立時の人々の名前は書きとめはなく、不明ですが、昔は武蔵国豊島郡野方領牛込村の中にありました。年月はわかりませんが、初めに武家方の御屋敷がでてきて、その後、だんだんと拝領町屋もでできました。神田川の側であり、山の手で種々の品物を運送するのが揚場になりました。町名も揚場町といいます。

|

書上 かきあげ。特定の事項を調査して、下位から上位の者や機関に上申すること。その文書。

ゟ より。平仮名「よ」と平仮名「り」を組み合わせた合字平仮名(合略仮名)

亥 い。北西よりやや北寄り。北西微北。北から東回りで330°

當 新字体は「当」

凡 おおよそ。ほぼ。大体。

弐拾七町 27町。約3km。

起立 きりつ。都市などを建設すること

草分人 くさわけにん。草分は、江戸時代、荒れ地を開拓して新しく町村を設立すること。従事した者や設立当時からの住民を草分町人や草分百姓という。

書留 書き終える。書きとめる。

無御座 ござなく。ありません。ございません。「無し」の尊敬語、丁寧語。

相 動詞に付いて、語勢や語調を整える。意味を強める。

不申候 〜と言いませんでした。

候得共 候へども。ではありますが

武州 武蔵国の別称。

豊島郡 武蔵国と東京府にあった郡。概ね千代田区、中央区、港区、台東区、文京区、新宿区、渋谷区、豊島区、荒川区、北区、板橋区、練馬区の区域

野方領 地名に武蔵野のように野がつくところが多く、まとめて野方と読んでいた。豊島郡のうち牛込村から吉祥寺村までの広範な部分。

屋鋪 やしき。屋敷。

追々 おいおい。これから徐々に。時間が経つにつれて。だんだんと。

諸色 諸式。いろいろな品物。いろいろな品物の値段。物価。

而 しこうして。しかして。そして。順接を表す語。しかも。しかるに。それでも。逆接を表す語。

次は文政12年(1829年)の「御府内備考」の揚場町です。ほとんど同一なので、訳はしません。

(左図)御府内備考。第53~55巻。牛込1~3。揚場町。(右図)大日本地誌大系。第3巻。御府内備考巻54。どちらも国会図書館。

|

一 町方起立の年代草分人の名書留等無御座相分不申候得共往古武州富島郡野方領牛込村の内に有之候處年月不知武家方御屋鋪に相成共後追々拝領町屋に相渡神田川附に而山の手諸色運送の揚場に相成候に付町名揚場町と相唱申候

|

御府内備考 ごふないびこう。江戸幕府が編集した江戸の地誌。幕臣多数が昌平坂学問所の地誌調所で編纂した。『新編御府内風土記』の参考資料を編録し、1829年(文政12年)に成稿。正編は江戸総記、地勢、町割り、屋敷割り等、続編は寺社関係の資料を収集。これをもとに編集した『御府内風土記』は1872年(明治5年)の皇居火災で焼失。『御府内備考』は現存。

牛込揚場町では「新撰東京名所図会」第41編(東陽堂、1904年)でこう書いていました。

| ●牛込揚場町 ◎位 置 牛込揚場町は。東の方神樂河岸に面し。西方は津久戸前町に接し。南は神樂町一二丁目に界し。北は下宮比町に鄰せり。地號は一番地より二十番地に至る ◎町名の起原幷に沿革 牛込揚場町は。神田川の船寄にして。此河岸より運送し來れる貨物を陸揚するを以て此名あり。明治以前は其の町域僅かに東面の一帶なりしが。明治の初年平岩小之助其の他諸士の邸地を併合して。之を擴張せり。 ◎景 況 此地の東は河岸通りなれば。茗荷屋、丸屋などいへる船宿あり。一番地には。油問屋の小野田。三番地には東京火災保險株式會社の支店。四番地には酒問屋の升本喜兵衛。九番地には石鹸製造業の安永鐵造。二十番地には高陽館といへる旅人宿あり。而して升本家最も盛大にして。其の本宅も同町にありて。庭園など意匠を擬したるものにて。稻荷社なども見ゆ。 |

| ●牛込揚場町 ◎位 置 牛込揚場町の東は神楽河岸に面し、西は津久戸前町に接し、南は神楽町1~2丁目の区画で、北は下宮比町に隣り合う。地番は一番地から20番地まで。 ◎町名の起原と沿革 牛込揚場町は、神田川の船を寄せる場所であり、この河岸まで運送されて来た貨物を陸揚する。この町名もこれにちなんでいる。明治以前、この町はわずかに東の一帯だったが、明治の初年に、平岩小之助や他の諸士の邸地を併合して、これを拡張させた。 ◎景 況 この地の東は河岸通りなので、茗荷屋や丸屋などいう船宿がある。一番地には油問屋の小野田、三番地には東京火災保険株式会社の支店、四番地には酒問屋の升本喜兵衛、九番地には石けん製造業の安永鉄造、20番地には高陽館という旅人宿がある。このうち、升本家は最も盛大で、その本宅も同町にあり、庭園なども意匠をこらしたものだ。稲荷神社も見える。 |

界 かい。空間を分けた区切り。物事のさかい目。範囲を区切った特定の場所。

地号 地番。土地の区画に付けた番号

鄰 りん。隣の異体字。となり。となりあう。

幷に ならびに。並に。并に。前の事柄と後の事柄とが並列の関係にあることを示す。また。および。

船寄 ふなよせ。船を寄せること。その場所

平岩小之助 新宿区地域文化部文化国際課「新宿文化絵図」(2007年)の「江戸・明治・現代重ね地図」の江戸地図(安政3年、1856年)では、揚場町13に平岩七之助が出てきます。これでしょうか。

景況 けいきょう。経済上の景気の状態。

茗荷屋 歌川広重氏の団扇絵に出ています。

丸屋 同じ地図の「大正元年の揚場町」に出ています。

船宿 江戸時代~明治初期、港町におかれた入港船舶の乗組員のための宿屋。

而して しこうして。そうして。

意匠 美術・工芸・工業製品などで、その形・色・模様・配置などについて加える装飾上の工夫。趣向。デザイン。

稻荷社 稲荷神社。稲荷神を祀る神社。ここでは最上の大正元年の地図で、揚場町12-2にあった神社でしょうか。また昭和12年の『火災保険特殊地図』(都市製図社製)にもありました。

『江戸土産』は19世紀半ばに歌川広重が描いているものです。

最初は中央区立図書館の錦絵です。

中央区立図書館で絵の基本情報は以下の通り。

| タイトル | 江戸土産 -牛込揚場-上 |

| 製作者 | 初代広重〔画〕 |

| 著者 | 安藤 広重(1代目)/アンドウ,ヒロシゲ |

| 大きさ | 24×34cm |

| 一般件名 | (場所)牛込揚場町/ウシゴメアゲバチョウ (場所)現・新宿区揚場町/シンジュククアゲバチョウ (場所)神田川/カンダガワ (建物)船河原橋/フナガワラバシ (交通)舟 (その他)柳 |

| 注記 | カラー |

| 資料形態 | 錦絵 |

| 言語 | 日本語 |

| マーク言語 | jpn(日本語) |

| 書誌番号 | 001989672 |

次は国立国会図書館の「絵本江戸土産 第八編」(コマ番号21/30)です。

書誌情報は次の通り。

| タイトル | 絵本江戸土産 10編 |

| 著者 | 松亭金水 解説 一立斎広重 広重二世 画 |

| 著者標目 | 松亭, 金水, 1795-1862 歌川, 広重 1世, 1797-1858 歌川, 広重 2世, 1826-1869 |

| 出版者 | 菊屋三郎[ほか] |

くずし字見ながら歴史散歩によると、下の『絵本江戸土産』は、1850(嘉永3)年から1867(慶応3)年にかけて出版され、初編から七編までをおそらく初代歌川広重が、八編から十編までをおそらく二代広重(歌川重宣)が手がけている絵本だそうです。「牛込揚場」は第八編の17です。

最後に説明文の翻刻と口語訳です。もちろん、くずし字見ながら歴史散歩に頼っています。

| 牛込御門外北のかた、船河原橋より、南のかた町武の第宅軒を並べ、東南のかたハ御堀にて材木および米噌ハさらなり。酒醤油始め諸色を載てここに集へり。船丘をなせり。故に揚場名は負けらし。これより四谷赤坂辺迄運送す。因てこの所の繁華山ノ手第一とせり |

| 牛込御門の外であって、北は船河原橋に接し、南方は町人や武士の邸宅が軒を並べ、東南は御堀である。材木や米の味噌は言うまでもなく、酒や醤油を始めあらゆる物を載せてここに集まり、沢山の船が入航してくる。だから揚場という名前もここから来ている。揚場から四谷や赤坂まで運送する。この場所の豪華さは山の手の第一だ。 |

明治初年、警察署の前身である大区役所と羅卒屯所が設置(昭和5年『牛込区史』東京市牛込区役所。復刻版は臨川書店『東京都旧区史叢刊』昭和60年)。明治5年、大区役所を大区警視出張所に、明治7年、羅卒屯所を巡査屯所に改称。牛込区の役所は箪笥町南蔵院に設置。

明治8年、牛込区の警察署を警視第3分庁第4署として神楽坂一丁目八番地に設置(下図)。南蔵院にあった役所は廃止。

渡辺功一氏の『神楽坂がまるごとわかる本』(展望社、2007年)では、明治8年に神楽河岸に警察署が創設されたとなっていますが、これはおそらく間違いです。明治8年頃、神楽河岸は一部を除いてまだただの川岸で、大きな建物はありませんでした。

明治14年、警視庁を再設置、牛込区では神楽町警察署と原町警察署を設置。3月、1署に改編し、牛込警察署と改名。明治26年、ここで初めて神楽河岸に移転します。

明治40年、牛込署早稲田分署が発足、明治43年、早稲田警察署に昇格。大正6年、牛込神楽坂警察署と牛込早稲田警察署に改名(『牛込区史』昭和5年)。

昭和35年(1960年)、この2署は合併し、牛込警察署に改称、南山伏町1番15号に新築移転(牛込警察署『牛込警察署の歩み』昭和51年)

神楽河岸の旧警察署

神楽河岸の旧警察署について、昭和37年の住宅地図ではまだ神楽坂警察署があるようになっていますが、昭和38年の住宅地図になると、神楽河岸は警視庁第2機動捜査隊や神楽坂下巡査派出所などが建った土地になります。

昭和47年、東京都は飯田橋駅西側の都市計画を決定(東京都建設局「飯田橋夢あたらし」平成8年)。昭和53年、この計画に反対する「守る会」が種々の審査を請求し、昭和56年11月、裁判所は和解勧告。同月、都と住民の覚え書きは完結。神楽河岸にあった機動隊や派出所は完全になくなり、昭和59年、飯田橋駅西側の飯田橋セントラルプラザや総合ショッピングセンター・ラムラが完成しました(東京都建設局「飯田橋夢あたらし」平成8年)。

最悪の寿産院事件

おそらく神楽坂警察署があるときに起きた最悪事件は、昭和23年1月の寿産院事件でしょう。嬰児約100人が殺害されたものです(牛込警察署『牛込警察署の歩み』昭和51年)。

1944年4月から1948年1月15日まで、牛込柳町の寿産院は、里子としてあずかった乳幼児200人以上のうち、85-169名(103人が有力)を凍死、餓死、窒息死させた事件です(ウィキペディア)。親から1人つき4~5000円の養育費、東京都からは補助金と配給品を受けとり、配給品は闇市に横流して、100万円以上を稼いでいました。

1948年(昭和23年)1月12日夜、巡回中の警官2人が新宿区弁天町でみかん箱を運ぶ葬儀屋に事情聴取を行い、驚いたことに、このみかん箱に嬰児死体4体が入っていました。

1月15日、新宿区柳町で「寿産院」を経営する主犯の産婆(現在の用語は助産師)石川ミユキ(当時51歳)と夫の猛(当時55歳)を殺人容疑で逮捕。1952年(昭和27年)、東京高等裁判所は妻に懲役4年、夫には懲役2年の判決を下しました。

磯部鎮雄氏が描いた『神楽坂通りを挾んだ付近の町名・地名考』のうち「揚場町」について書いています。実は揚場町の歴史は華美であり、江戸時代は、昭和時代の濁水ではなく、本当に綺麗な水が流れ、荷揚げの人足で混雑したようです。

|

揚場町(あげばちょう) 牛込御門下まで船入にしてここを荷揚場にしたことは、今でもある通り、ここに市ヶ谷方面の濠から落下する水の堰が設けてあって、どうしても船はここまでしか入れないからである(元牛込警察署の裏)。であるからここを揚場といい、市ヶ谷尾州侯邸(その他旗本や町方の物資もあったが)の荷揚場とした。揚場町の名の起りとするところである。 |

荷揚場 にあげば。船から積荷を陸に揚げる場所。陸揚げ場。

尾州 尾州は尾張国の別名。

侯 五爵(公侯伯子男)で第二位の爵位。世襲制。

| “備考”にも、町方起立相分らず、昔から武州豊島郡野方領牛込村の内にして武家屋敷や町方発達し、神田川の川尻にて山の手の諸色運送の揚場となり、したがって揚場町の名が生じた、といっている。そこで荷物揚場の軽子が町の中央を貫く坂は神楽坂ほど急坂でないので、主にここを利用したので軽子坂の名が付けられた。(軽子とは篭に物を入れたり、馬を駆って荷物を運搬する者をいう) |

| 坂は登りおよそ半丁程で幅は3間ばかり、抜け切ると津久戸前へ出る。当時の物揚場は二ヶ所に分れていて、河岸の南の方は間口9間5尺奥行12間、北の方は間口17間奥行12間あった。普段は荷物揚場として用いられたが、将軍家御用のため神田川筋の鴨猟や江戸川鯉の猟(ここは御留川で、船河原橋より上は庶人の猟は禁鯉といって禁止されていた)のため御鳥見や狩猟の役人が出張する日は前々より役人から命ぜられて、荷物を物揚場に積荷しておく事は許されず、すべて取払いを命ぜられた。物資揚場許可は享保17年からであるが、文政7年頃から冥加金(税金)を上納すれば自由に使用することが出来るようになった。この他、尾州侯専用の物揚場があり、大きさは間口30間巾9間5尺で尾州侯の市ヶ谷藩邸で使用する物資がここより揚った。 |

間口9間5尺奥行12間 17.6m × 21.8m

間口17間奥行12間 31m × 21.8m

御留川 おとめかわ。河川・湖沼で、領主の漁場として、一般の漁師の立ち入りを禁じた所。

船河原橋 ふなかわらばし。ふながわらばし。昔は文京区後楽2丁目と新宿区下宮比町をつなぐ橋(上図を参照)

禁鯉 きんり。鯉の料理は不可

御鳥見 おとりみ。江戸幕府の職名。鷹場の維持・管理を担当した。

享保17年 1732年

文政7年 1824年

冥加金 みょうがきん。江戸時代の雑税。商工業者などが営業免許や利権を得た代償として、利益の一部を幕府や領主に納めた。のちに、一定の率で課されることが多くなった。

尾州 尾張藩の別名。

間口30間巾9間5尺 54.5m × 17.6m

坂の入口には田町より流れて来る大下水があり、その巾一間。軽子坂登り口に長さ9尺、幅1丈1尺3寸という石橋が架っていた。この下水は船河原橋際の江戸川へ落ちていた。坂は揚場町の町内持である。 明治になってからこの川岸は俗に揚場河岸と唱えられていた。だが明治末年にはこの揚場河岸をも含めて神楽河岸となっている。古くは市兵衛河岸とか市兵衛雁木(雁木は河岸より差出した船付けの板木)といい、昔此所に岩瀬市兵衛のやしき在りしに囚る、と東京名所図会に出ているがこれは誤りであろう。市兵衛河岸はもっと神田川を下って、船河原橋際より小石川橋にかけていったものである。「明治六年 東京地名字引」(江戸町づくし)にも小石川御門外と記されてある。 明治になってからこの川岸は俗に揚場河岸と唱えられていた。だが明治末年にはこの揚場河岸をも含めて神楽河岸となっている。古くは市兵衛河岸とか市兵衛雁木(雁木は河岸より差出した船付けの板木)といい、昔此所に岩瀬市兵衛のやしき在りしに囚る、と東京名所図会に出ているがこれは誤りであろう。市兵衛河岸はもっと神田川を下って、船河原橋際より小石川橋にかけていったものである。「明治六年 東京地名字引」(江戸町づくし)にも小石川御門外と記されてある。 |

雁木 道から川原などにおりるための、棒などを埋めて作った階段。船着き場の階段。桟橋の階段。

市兵衛河岸 現在、市兵衛河岸について、船着場の位置はここです。また、市兵衛土手とは船河原橋を越えてから水道橋に達するまでの土手でした。

明治六年 東京地名字引 国会図書館で、駅逓寮が書いた「地名字引 東京之部」(御書物所、明治6年)41頁では、市兵衛河岸の「町名、別名、区別、総名、近傍、新名、旧名、区分」は、「市兵衛河岸、ー、ー、小石川、小石川御門外、小石川町、ー、第4大区1小区」となっています。

昭和45年、稲垣足穂氏が『海』に発表した「我が黙示録」です。ここでは「稲垣足穂全集10」(筑摩書房、2001年)から取っています。東京大空襲も、B-29爆撃機も、焼夷弾も、第二次世界大戦も、全くでていませんが、何が起こったのかは明らかです。

そんな冥界のやからでなく、又、アルコール幻覚でなく、私が曾て現実に見た最も華麗壮大な物象を御紹介したい―― そんな冥界のやからでなく、又、アルコール幻覚でなく、私が曾て現実に見た最も華麗壮大な物象を御紹介したい――戦時中、牛込横寺町にいた頃だった。午後三時すぎだったろう。私は神楽坂上を矢来の方へ歩いていて、頭上におどろくべき景観を見た。雲のまんなかが開けて、そこが赤熱化した真鍮さながらに光り輝いているのである。それはあの〽妙なる恵みや天なる御門は、わがためひらかれたりとリフレーンの付いた、讃美歌を思い合わさせた。灼熱のふちを備えた天の門があいているのだった。 それから横丁へはいって、我が住いにいったん帰り、あの天の門がどうなったか見ようとして、それとも他に用事があったのか、もう一ペん矢来の通りに出てみた。 先刻の天の輝ける門は大きなのが一つ、その他に余り目立たない五ツ六ツがあったように憶えているが、それらが右の方へ向って、それぞれに光に縁取られた竜になって、編隊を組んで走り出していた。天の門は崩れておのおの竜形になっていた。これはあの玉を掴んでいるシナの竜では無い。キリンビールの商標に似た、馬形の火で竜であった……。 私はその見事さに呆れたように見上げていたが、気が付いて赤城神社境内の西に面した崖ぷちにまで出て、そこで釘付けになってしまった。 竜群は遠くへ飛び去ってしまった。入れ代って右手の遥か向うに、大斜面の上に載った、言語に絶する展望があった。 全体が青い、幾分ぼやけた色をした広大な斜面は、そのまま大都の遠望であった。それは只の都市ではない。無限に見える傾斜面には、黄金の塔や銀の橋や宝石作りの家々が立ち詰っているように見えた。私が立ちつくしていた小一時間のあいだ、その不思議な都は少しずつ右へずれているようであったが、大体として形はくずれなかった。ド・クインシーはその著『英国阿片吸飲者の告白』の中で、アヘンの夢に見た都会を挙げ、あんなものは時たまの夢の中でしか見られない。自分の下手な文章では却ってぶち毀しだと云って、その代りとしてコールリッジの詩を引用している。星々が燦めき、揺れ動く不安な空をバックにしたおどろくべき宮殿風城塞の描写なのである。私はこの都を表現するのに、さしずめ黙示録第二十一章にある所を引く以外はない―― 「都は清らかなる玻璃のごとき純金にて造れり。都の石垣の基は、さまざまの宝石にて飾れり。第一の基は碧玉。第二は瑠璃。第三は玉髄。第四は緑玉。第五は紅縞瑪瑙。第六は赤瑪瑙。第七は貴橄欖石。第八は緑柱石。第九は黄玉石。第十は緑玉髄。第十一は青玉。第十二は紫水晶なり。十二の門は十二の真珠なり。おのおのの門は一つの真珠より成り、都の大路は透徹る玻璃のごとき純金なり。われ都の内にて宮を見ざりき。主なる全能の神および羔羊はその宮なり。都は日月の照らすを要せず、神の栄光これを照し、羔羊はその灯火なり。諸国の民は都の光のなかを歩み、地の王たちは己が光栄を此処に携えきたる。都の門は終日閉じず(此処に夜あることなし)」 |

明治43年8月12~13日、森田草平氏は牛込矢来町62番地に転居、さく女史と家庭生活に入りました。女史は藤間勘次といい、藤間流の日本舞踊の先生でした。

明治43年8月12~13日、森田草平氏は牛込矢来町62番地に転居、さく女史と家庭生活に入りました。女史は藤間勘次といい、藤間流の日本舞踊の先生でした。

実は2年前の明治41年3月、氏は心中未遂事件を起こしています。明治40年4月、天台宗中学の英語教師になり、さらに6月、閏秀文学界の講師となり、ここで、平塚明(明子、らいてう、雷鳥)女史を聴講生として知ります。二人の中は急速に進展し、明治41年3月、塩原尾頭峠で、平塚明子女史と心中未遂の塩原事件を起こしています。

明治42年1月1日~5月16日、氏は朝日新聞にこの事件をモデルにした「煤煙」を連載します。ここでは、最後の数部分を読んでみます。なお、この出典はおおむね「日本現代文学全集41」(講談社、昭和58年)でありますが、さらに必要があれば国立国会図書館の「煤煙」(如山堂、大正2年)を借りています。

|

女は包を解いて、手紙の束を雪の上へ投出した。その上へウィスキイの殘りを注ぐ。男は踞がんで燐寸を擦つた。小さな靑い火がぼぼと燃えて、その儘すうと煙を出して消えた。二たび擦る。燐寸が半ばから折れた。三たび、四度目に燃え上つた。男の戀を連ねた文字が燃える。黑く燻つて消えようとしては、又ぶす/\と燃え上つた。

要吉はそれを見詰めてゐた。眼も離さず見詰めてゐた。いよ/\黑い灰となつて仕舞つたのを見濟まして、不圖女をかへり見たが、自分の顏に泛んだ失望の色が自分の眼にも見えるやうな氣がした。 俄に山巓からどつと風が落ちて來た。灰を飛ばし、雪の粉を飛ばし、われも人も吹飛ばして仕舞ひさうな。二人は犇と相抱いた。風は山を鳴らして吹きに吹く。 「死んだら何うなるか、言つて、言つて。」 女は男の腕を掴んで、嗄れた聲に叫ぶ。 「言つて、言つて。」 「私には――言へない。」 女は凝乎と男の顏を見守つてゐる。それを見ると、男の心には又むら/\と反抗心が起った。生きるんだ、生きるんだ、自分は何處迄も生きるんだ。 つと内衣嚢から短刀を取出して、それを握ったまゝ立上った。女はその氣色を見て、 「何うするんです」と、突走るやうに訊く。 あなやと言ふ間もなく、要吉は谷間を目蒐けて短刀を投げた。 「私は生きるんだ。自然が殺せば知らぬこと、私はもう自分ぢや死なない。貴方も殺さない。」 二人は顔を見合せたまゝ聲を呑んだ。天上の風に吹き散らされて、雲間の星も右往左往に亂れて、見えた。女は又叫ぶ。 「歩きませう、もつと歩きませう。」 「うむ、歩きませう。」 二人は雪明りをたよりにして、風の中を行く。風のために雪が氷り始めたやうだ。只、その上層を破れば、底迄踏み込まずには置かない。やっと半町程進んだ時、ばたりと背後で倒れる音がした。朋子は崖を踏み外したまゝ、聲も立てずにゐる。遽てて、それを引上げようとして、一緒にずる/\と摺り落ちた。三間ばかり落ちて行つたが、危く雪の洞に引かゝつた。 二人は折重なつたまゝ動かなかった。だん/\風の音も遠くなるらしい。要吉は腹の辺りから冷たい水が沁み込んで来るのを覚えながら、ついうと/\とした。その後は何うなつたか知らない。 不圖、誰かに喚び起されるやうな氣がして眼を開いた。朋子が凝乎と自分の顔を見守つてゐる。「ね、歩きませう、もつと歩きませう。」 女は急に男の手を持つて、同じ事を繰返した。 要吉は默つて立上つた。見返れば、月天心に懸つて、遠方の山々は宛ら太洋の濤がその儘氷つたやうに見えた。わが居る山も、一面に雪が氷つて、きら/\と水晶のやうな光を放つた。あゝ氷獄!氷獄! 女の夢は終に成就した。到頭自分は女に件れられて氷獄の裡へ來た。――男の心には言ふべからざる歡喜の情が湧いた。最う可い、もう可い! 二人は手を取合つたまゝ、雪の上に坐ってゐた。何にも言ふことはない! 二人は又立上った。堅く氷つた雪を踏みしだきながら、山を登つて行く。 山巓も間近になつた。 だん/\月の光がぼんやりして、朝の光に變つて行く。 (明治42年1月~5月「朝日新聞」)

|

不図 ふと。不斗。思いがけなく、突然起こる。不意に。これといった理由や意識もなく、物事が生じる。

泛ぶ うかぶ。浮かぶ。奥に隠れていたものが表面に現れる。

山巓 さんてん。山巓。山顚。山のいただき。山頂。

犇と ひしと。ぴったりと密着する。

つと ある動作をすばやく、いきなりする。さっと。急に。

内かくし 内隠し。洋服の内ポケット。うらかくし。

突走る つっぱしる。突っ走る。勢いよく走る。まっしぐらに進む。

あなや ひどく驚いた時に発する語。あっ。あれっ。

上層 じょうそう。層をなして重なっている物の上の方の部分。

遽てて あわてる。うろたえる。急いで…する。

摺る する。こする。印刷する。

天心 てんしん。空のまん中。中天。

氷獄 読みは「ひょうごく」(国立国会図書館「煤煙」から)。この言葉は本来ありません。勝手に作ったのでしょうか。なお「八寒地獄」は、寒冷に責められる地獄のこと。

裡 り。うら。うち。物のうらがわ。なか。内部。

それから約1年後、氏は藤間勘次女史と矢来町62番地で夫婦関係になりました。

遠藤登喜子氏は『ここは牛込、神楽坂』第6号の「懐かしの神楽坂 心の故郷・神楽坂」で書き

| 勘次師は、二代目藤間勘右衛門(後の勘翁)の門弟で、三代目勘右衛門、後の初代勘斎(松本幸四郎)は先代市川團十郎、松本白鴎、尾上松緑三兄弟の父君です。勘次師は、また作家の森田草平先生の奥さまで、花柳界のお弟子は全く取らず、名門の子女が多く、お嬢さま方がそのころ珍しかった自家用車に乗り、ばあやさんをお供にお稽古に来ておられました。 藤間のお三方のご兄弟ももちろんこの頃は若く、踊りの手ほどきを勘次師にしていただくためよく来られました。私はまだ小学生で、時々お稽古場で豊(松緑)さんと顔が会うと、住まいが同じ渋谷だったので、お稽古の後、付人のみどりさんという若い男の子と三人で神楽坂をぶらぶら歩いて、よく履物の助六の下にあった白十字でアイスクリームなどをごちそうになったものです。 |

下の地図で二人が住んだ矢来町62番地は赤い多角形で書きました。

稲垣足穂氏の『白昼見』の1部です。昭和23年に書かれた自伝的な作品で、前半は「新潮」に、後半は「思潮」に出ています。ここで扱う時間は昭和12年5月ごろ。氏は牛込区横寺町37番地の旺山荘アパートに移りました。

|

五月上旬になって、山上二郎の下宿から電車道をへだてた高台に、やっと自分の居場所を定めることが出来ました。衣巻の住いで書いた短篇が売れたことがありましたが、百円など何の役に立つかとわたしは思っていたので、二日間で費いはたしてしまいました。そこで、改めて、旧知の江戸川乱歩に金三十円を無心し、ほかに玉虫色の背広と夜具の上下の寄附を受けました。こんなことで落付けるものならば、先の百円があればなんだって出来る、そういうことが判りましたが、かと云って、この次の百円は分けて使おうなどとは、わたしは勿論考えませんでした。 |

山上二郎 同じ頃、牛込北町の4畳半に下宿をしていた男性だとはわかっていますが、それ以上は不明。

電車道 現在の大久保通り

高台 当時の稲垣氏の住所は牛込区(現在は新宿区)横寺町37番地でした。

衣巻 衣巻省三。きぬまきせいぞう。詩人、小説家。同級生の稲垣足穂と一緒に佐藤春夫の門下生に。昭和10年、小説「けしかけられた男」で第1回芥川賞候補。生年は明治33年2月25日。没年は昭和53年8月14日。享年は満78歳。

無心する 遠慮せず物品や金銭をねだること。

縄のれん 縄を幾筋も結び垂らして作ったのれん。店先にこののれんを下げたところから、居酒屋や一膳飯屋

旧臘 きゅうろう。去年の12月。新年になってから用いる。臘は陰暦12月。

濁り酒 にごりざけ。発酵させただけで、糟かすを漉こしていない白くにごった酒。どぶろく。

泡盛 あわもり。沖縄産の焼酎。

ブラン デンキブラン。明治15年、浅草の酒店主が開発したブランデー風カクテル。詳しくはhttp://www.kamiya-bar.com/denkibran.html

印半纏 しるしばんてん。家号などを染め出した半纏。江戸後期から職人などが着用。半纏は防寒用や仕事用の和服の上着。

鯛太郎 不明。鯛太郎は鯛の料理の総称でしょうか。鯖吉も同じです。さらにこの1文も意味不明です。「飲み屋にいる庶民にとって紳士は独特の意味がある」でしょうか。でもこれでもやっぱりわからない。

宮比町 戦前、宮比町は上宮比町と下宮比町の2つに分かれていました。戦後、上宮比町だけが名前が変わり「神楽坂4丁目」です。

ハンティング 狩り。狩猟。青空文庫によれば「ハンチング(hunting cap)」と同じ用法もあり、これば鳥打ち帽子のこと。

馬込の旧友の家 大森馬込に住んでいた衣巻省三氏の家でした。

着の身着の儘 きのみきのまま。いま着ている着物以外は何も持っていないこと。

たもと 和服のそでの下の袋状の所。

飯塚酒店の直営 神楽坂大衆食堂は東京市営の食堂でした。酒店の直営ではないと思います。

石川淳 小説家。小説「普賢」で第4回芥川賞。無頼派や戯作派で、理想の喪失と絶望からの再生を描く。生年は明治32年3月7日、没年は昭和62年12月29日。享年は満88歳。

慈眼山 室生犀星氏の住所は「大森区(現大田区)馬込町久保763番地」ですが、その隣に慈眼山萬福寺がありました。

田口重久氏の「歩いて見ました東京の街」「新宿区」「05-05-34-1芸術倶楽部跡遠景 1975-08-28」では

三叉路を越えての場所、内野医院の手前、龍門寺と神楽坂中央整骨院の反対側、現在は家1軒と4台の駐車場になっていますが、この横寺町7番目が飯塚酒場でした。有名な居酒屋で自家製のどぶろく「官許どぶろく」「官許にごり」が有名で、文士もこれを目当てに並んでいました。

井伏鱒二は『人と人影』(1972年)で

| この店は江戸時代から続いて来た店で、土間の入口に「官許どぶろく」と書いた古めかしい看板を掛けていた。土間のなかは古風なままに簡素なつくりだが、幕末のころ札束に黴をわかしたという噂が立っていたほどの店である。町奉行から呼出しがあって「牛込には官札に黴が生えるほど金があるのか」と皮肉を云われたそうだ。 |

中屋金一郎編著「東京のたべものうまいもの」(北辰堂, 1958年)では

| 「飯塚酒店」。弘化四年(1847)創業。にごり酒で有名。戦中統制以来、戦後も作っていないが、お客相手のなわのれんの方は、おばあさんが帳場を、八十すぎたおじいさんが、酒をだしたり、料理をこしらえていた。おじいさんの丹精する、いかの白づくりと、なすのからし漬けはそろばんずくではできない手の込んだすばらしい味だったが、近ごろ休んでいる。さびしいことである。早稲田派の作家・詩人がよくきていた。かつて、稲垣足穂氏のあらわれなかった晩はなく、また、明大の校歌を作った、そしてロマンチックな社会主義詩人の児玉花外が晩年困っていたとき、ここのおばあさんが家作の長屋に住まわせ、三度の食事を運んで面倒を見ていた。養育院へ入ったのちも、明大の学生とともに最後まで世話したことが伝えられている。 |

衣巻省三氏の「馬込牛込」(「文藝世紀」、昭和15年、文藝世紀社。再録は「タルホスペシャル」別冊幻想文学➂、1987年、幻想文学会出版局)では

| 横寺町の通りに「飯塚」と呼ばれる牛込名代の飲屋があつた。その裏手の同名の質屋と兄弟分で、自分の家で種々の酒を醸造し、安く、うまく飲ませた。その道のものは誰知らぬものもない老舗だつた。十錢もあればブランデーが一杯五銭もあればお菜がとれた。此處では細かい神經など用をなさない。他の、新興の、文化的な薄手のものとちがひ、古風に、どつしり落着いてゐた。時分どきには、さしもの廣いこの店も唯嗷々、此の店の「ごつた」のお皿盛りのやうに一杯だつた。家庭と云ふものを知らぬ彼は毎日ここに来た。この店については――誰か餘り見かけない客が便所へ行かうと立上つたとしよう。お爛場にゐるでつぷり血色のいい梅ちゃんが、「ハイお便所!」と喚くやうに云ふ。すると奥で仕事してゐた若い衆が、「こちらヘ!」と誘導してくれる。斷らうものなら道に迷つて了ふ。廣い、薄暗い酒造場をくねくね廻つて、大酒樽の乾された裏庭へ出てから、その片隅に隠れてゐる便所に案内してくれるのだ。丁度胸のへんに鐵棒が一本横に渡してあつた。成程上手に出来てゐるわいと、醉つたお客は思はず胸を當てた。こんな仕掛けを見ただけで大方客種も知れる。お天気の好い晝間は、鷄が餌を拾ひ、雄鷄が千鳥足を突つきに来た。皆んなは怖い鷄だと云つてゐた。ダットサンや乳母車もおかれ、子守娘がこの家の美しい末娘を遊ばせてゐた。牛込の飲屋の裏に、こんな長閑な風景もあるのかと、感心しながら戻ると又道を失ふ。まごまごしてゐると。さつきの若い衆が「こちらヘ!」と導いてくれた。この便所行は。退窟した酒間の気持らしにもなり、運動にもなつた。もう、「 ハイお便所!」と云はれなくなつたら、常連の一人となつた證證である。常迪は此の飲屋を愛する者ばかりの寄り合ひだつた。身なりこそ凡て卑しいと云へるが、たちの惡い客は見當らなかつた。不思議に喧嘩がなかつた。主人は茶色の圓帽をかぶつて、ほんの時たま顔を見せた。帳場に坐る時は眼鏡をかけた。店の長テーブルの奥の端に席をとると、帳場越しにお座敷が見渡された。夕飯時には、お櫃を抱へた女中を侍らし、一家うち揃つての團欒だつた。大きな食卓の上になごやかな笑ひが溢れてゐた。家庭を失つた者、故鄕を去つてうらぶれた者などにとつて、たまらぬ程なつかしい一瞥だつた。それは店の方とちがひ、上品な格をそなへた一家の夕餉だつた。 |

昭和23年、稲垣足穂氏は「方南の人」を発表しました。

この主役は「俺」とヤマニバーで働いていた女性トシちゃんです。彼女は神楽坂をやめると、しばらくの間、杉並区方南に住んでいました。

| ヤマニバーの、ヒビ割れの上に草花をペンキで描いた鏡の傍に、褐色を主調にした油絵の小さな風景画が懸かっている。「これはあたしのお父さんの友達が描いたのよ」と彼女は教えた。それは清水銀太郎と云って、俺の二十歳頃に聞えていたオペラ役者である。「あれは分家の弟だ」とは、縄暖簾のおかみさんの言葉である。「縄暖簾」というのは、彼女らが本店と呼んでいる横寺町のどぶろく屋のことである。この古い酒造家と表通りのヤマニバーとは同姓であるが、そうかと云って、常連が知ったか振りに吹聴しているような繋りは別にないらしい。其処がどうなっているのか見当が付かぬけれど、然し何にせよ、彼女の家庭を今のように想像してみると、俺の眼前には下げ髪姿の少女が浮ぶ。立込んだ低い家並の向うの茜の夕空。縄飛び。千代紙。ビイ玉。そしてまた〽勘平さまも時折は……。 横寺片隅の孤りぼっちの起臥は、昔馴染の曲々のおさらいをさせた。俺の口から知らず知らずに、〽千鳥の声も我袖も涙にしおるる磯枕………が出ていたらしい。トシちゃんが近付いてきて、「あら、謡曲ね」と云った。彼女は「うたい」とも「お能」とも云わなかった。「謡曲ね」と云ったのである。また彼女は何時だって「酔払ったのね」とは云わない。「ご酪酊ね」である。 |

| 白銀町から赤城神社境内へ抜ける鈎の手が続いた通路。紅い蔦に絡まれた箱形洋館の脇からはいって行く小径。幾重にも折れ曲っだ落葉の道。何時だって人影が無い。トシちゃんはいまどんな用事をしているであろう? 「洗濯物なんか神楽坂の姐さんが控えているじゃないか」と銀座裏の社長が云った。 「それにはお白粉が入用なんだ」 「おしろいまで買わせるのか」ちょび髭の森谷氏はそう云って、別に札を一枚出し、これで向いの店で適当なのを買ってこい、と校正係の若者に命じた。白粉はトシちゃん行きではない。沖縄乙女のヨッちゃんの為にである。 縄暖簾を潜ると、武田麟太郎が白馬を飲んでいた。約束の金を持ってきてくれたのである。五、六本明けてからヤマニヘ引張って行く。 「師匠から女の子を見せられようとは、これはおどろいた!」 そう云いながら、彼は濁り酒を四本明けた。いっしょに日活館の前まで来たが、此処で彼の姿は児雷也のように、急に何処かへ消え失せてしまった。 |

鉤の手 かぎのて。鉤(鈎)の形に曲がっていること。ほぼ直角に曲がっていること。

鉤の手 かぎのて。鉤(鈎)の形に曲がっていること。ほぼ直角に曲がっていること。そのトシちゃんがヤマニバーをやめ、神楽坂からも消えてしまいます。